青山洋服 南西的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小人的媽寫的 郵輪親子遊:海上假期一票全包X一次玩多國! 和はやしとしお的 草原王權的誕生: 斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明都 可以從中找到所需的評價。

另外網站請問西裝建議哪一家訂做也說明:洋服青山這預算訂做的不一定比成衣好. ... 青山洋服南西店前兩天有看到促銷一折的,整套只要990 如果你穿起來合身的話很超值.

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和八旗文化所出版 。

世新大學 行政管理學研究所(含博、碩專班) 邱志淳所指導 黃璞的 中國大陸城市治理轉型邏輯:制度變遷的觀點 (2019),提出青山洋服 南西關鍵因素是什麼,來自於中國大陸、城市治理、制度變遷、國家與社會、公共行政、轉型邏輯。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 鍾淑敏所指導 沈昱廷的 日治末期臺灣陸軍部隊之駐防、作戰與臺人動員 (2017),提出因為有 臺灣陸軍部隊、臺灣陸軍特別志願兵、全面徵兵制、臺灣地區日本官兵善後聯絡部、第四十八師團、第十方面軍的重點而找出了 青山洋服 南西的解答。

最後網站難敵疫情!日系老牌「青山洋服」全面撤台僅存2分店只到年底則補充:知名西裝連鎖品牌「洋服の青山」於日本、台灣都有多家分店,然受新冠疫情影響,自去年台灣即關閉台中店、台北市東區18年老店,如今11月突宣布台灣僅存 ...

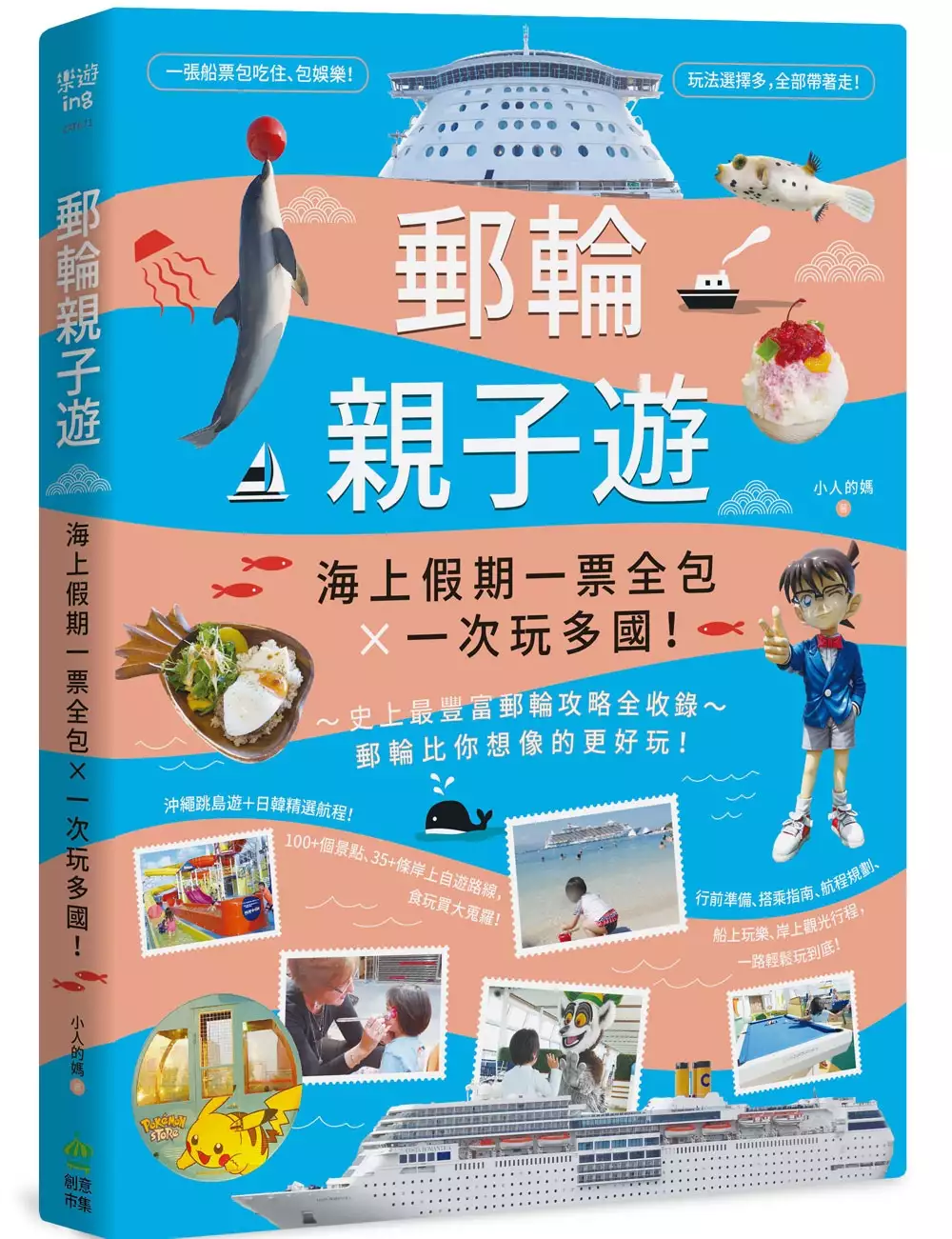

郵輪親子遊:海上假期一票全包X一次玩多國!

為了解決青山洋服 南西 的問題,作者小人的媽 這樣論述:

史上最豐富郵輪攻略全收錄! 郵輪比你想像的更好玩! ●一張船票包吃住、包娛樂!玩法選擇多,全部帶著走! ●行前準備、搭乘指南、航程規劃、船上玩樂、岸上觀光行程,一路輕鬆玩到底! ●沖繩跳島遊+日韓精選航程:100+個景點、35+條岸上自遊路線,食玩買大蒐羅! 超值享受,大人小孩都盡興的度假休日提案! ●行前準備一次上手!護照、簽證、疫苗、換匯、通訊、行李打包術、旅遊保險…。 ●搭乘指南一手掌握!選擇航程、艙房類型、訂艙指南、線上辦理報到手續、收費方式、船上活動預訂、在船上慶祝特別日子…。 ●船上玩樂應有盡有!歌舞劇、魔術秀、品酒會、spa、主題式派對、水上活動、游泳池、健身房、兒童俱樂部…

還有專人兒童託管服務,爸媽超輕鬆! ●岸上觀光一網打盡!從碼頭出發,到抵達各景點的交通搭乘,精華景點吃喝玩樂、親子遊最佳路線…,圖示索引條列式完整解析,零經驗也能輕鬆自由行! ●航程規劃玩超級多!入門首選:台灣啟航,沖繩、石垣島、宮古島跳島遊;進階首推:日韓Fly Cruise,福岡、長崎、鹿兒島、境港、舞鶴、釜山,一天一港精選航程,體驗海空旅行! 作者序 還好有郵輪! 多年前曾在船上遇到一個令人印象深刻的美國家庭,他們以郵輪為行動教室,帶著三個年幼孩子透過旅行自學。「還好有郵輪!」那位母親當時說,是郵輪提供一個夠安心、方便,但同時又能與豐富、多樣的人、事、物互動的環境,才讓他們得以省去處理生

活與旅行諸多瑣事的時間,兼顧工作與家庭,帶著孩子行萬里路。 多年後我必須承認「真的,還好有郵輪」!我家小人從滿6個月大的隔天起跟著搭船旅行,7年多來,我們一塊在海上度過近一百個夜晚,走過逾30個國家,我沒有那位美國母親的智慧與能力,無時無刻就地取材來啟發、教育孩子,但至少每年有那麼些天,我們遠離熟悉的舒適圈,在大海層層浪花的尾隨下,航向一個個陌生的城市探險,相扶相持,共同感受這個世界不同角落的美好。如果不是有郵輪,我無法想像扛著小人與小人滿坑滿谷的家當走完這些旅程。 近幾年郵輪旅遊在台灣快速崛起,已是國人出國旅行的熱門選項。搭船出遊縱有方便愜意之處,卻也不是全無眉角,從行程規劃到船上生活,都有

其特殊的遊戲規則,但目前台灣仍少見針對郵輪旅遊的系統性資訊,讓旅客在對搭船產生興趣的同時,即能對這種旅行方式的裡裡外外有個清楚的輪廓。 因此這本書以親子共遊為出發點,從說明什麼是郵輪旅遊開始,一步步引領新手入門,就解讀航程、挑選航程、訂艙、安排岸上行程、行前準備、到上船後是怎麼回事、要注意哪些、什麼時候該做什麼等等逐一完整盤點,最後再以大家最熟悉的台灣、日本為起點,挑出10個包含那霸、石垣、宮古在內的日、韓熱門港口,結合各個港口的碼頭交通、購物與景點精華,規劃、推薦適合郵輪客的親子觀光路線。寄望此書在手,郵輪新手即能按圖索驥,輕鬆掌握搭船旅行的基本竅門,不用再千頭萬緒,辛苦四處爬文、打聽、串聯

片段訊息。 書中的內容與建議都源自我們的親身經驗,唯每家船公司都有自己的習慣與規矩,且跟觀光景點、交通資訊一樣,皆非一成不變。書中如有不足之處,盼先進後輩能多包涵並不吝切磋指教。 廣闊的海洋孕育了地球的生命,也串起了每一片土地、每一塊島嶼。還好有郵輪,許多看似遙不可及的旅程其實與我們都僅有「一船之隔」。我們真心享受搭船旅行的悠閒自在,自然也期盼這本書能吸引更多家庭以郵輪為基地,海洋為媒介,乘風破浪,探索這個萬分精彩的大千世界。 最後,我想藉這個機會謝謝家人,長年來縱容我任性地拎著孩子趴趴走。外面風光再美,家,仍永遠是最溫暖的避風港。 小人的媽

中國大陸城市治理轉型邏輯:制度變遷的觀點

為了解決青山洋服 南西 的問題,作者黃璞 這樣論述:

自1949年以來,從制度變遷及國家與社會關係的視角看,中國大陸城市治理經歷了單位制、街居制、社區制,國家與社會逐漸分離。那麼,根據中國大陸社會整體發展階段,城市治理變遷的歷史脈絡大致可分為三個階段:第一階段,1949至1977年,國家控制一切,鞏固新生政權導向下的「單位化」城市治理;第二階段,1978至1991年,轉向管理,促進經濟增長導向下的後「單位制」城市治理;第三階段,1992至2019年,城市治理的拓展和新探索,推進國家治理現代化導向下的城市治理。Waldo曾於1955年指出,「不管你願意不願意,公共行政涉及每一個人」,可以說城市治理離不開公共行政,本文選取了傳統公共行政、公共管理與

治理理論,對應大陸城市治理三個階段,探討大陸城市治理變遷的趨勢。同時,每一特定時段的城市治理都受到當時歷史環境的深刻影響,特別是經濟、政治、社會、法律等環境對城市治理的作用尤為突出。面對這些影響,政府不斷地調整自身角色,進行改革,在不同時期,採取不同的城市治理制度安排,這些可以從治理機制、治理內容和治理組織三個方面體現出來,因而它們構成了考察中國大陸城市治理的三個維度。從制度變遷的視角,以治理環境——制度安排——治理組織為框架,分析大陸城市治理變遷,可以發現,在治理環境——制度安排的關係層面,中國大陸治理變遷經歷了由外部環境推動為主向內在驅動為主轉化的過程,與動態環境相平衡的常態化治理是未來城

市治理的必然選擇;在制度安排——治理組織的關係層面,大陸城市治理變遷的核心是治理權力的配置問題,即國家不斷放權,通過優化權力網路推進城市治理良性發展。對於國家與社會的關係,改革開放前,中國大陸城市管理體制是建立在國家一元化結構基礎之上的。改革開放後,隨著經濟社會的發展,中國大陸社會結構逐步分化,但是分化並不等於對立。相反,「國家—社會」之間的交往與合作日益頻繁、密切,這深刻影響中國大陸城市治理的演變和發展。因此,結合以「國家—社會」關係變遷進行分析,為本研究分析中國大陸1949年以來城市治理演變提供另一條分析路線。中國大陸城市治理發展三階段的關鍵字是控制、轉型和治理,構成了富有中國特色的治理道

路和發展圖景。此時,國家現代化的再次啟動,對傳統的國家與社會關係產生了深刻的影響。特別是在工業化、城鎮化、資訊化和市場化交織共振的過程中,中國大陸面臨著巨大的壓力和挑戰。中國大陸城市完成了由單位制、街居制向社區制的整體轉型。大陸城市治理變遷的本質始終圍繞現代國家建構和現代社會成長的雙重維度展開。因此,中國大陸城市治理的發展歷程被置於國家治理與社會治理現代化的背景之下,其地位、功能、重心和路徑隨著現代化進程的展開而不斷改變。大陸城市治理內涵的變化,集中呈現於國家治理與社會成長及其相互關係的不同階段之中。

草原王權的誕生: 斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明

為了解決青山洋服 南西 的問題,作者はやしとしお 這樣論述:

匈人是匈奴人嗎?匈奴人和斯基泰人又有什麼關係? 漢王朝如何被迫和親匈奴?它的復仇戰爭成功了嗎? 探尋中央歐亞草原的騎馬遊牧民──「斯基泰」與「匈奴」在世界史被忽略的意義! 騎馬遊牧民是野蠻和破壞的化身、而與文明無緣嗎? 這不過是留下文字記錄的定居農耕社會單方面的看法! 鼎盛期的波斯帝國也無法征服的部族集團──「斯基泰」;與漢皇帝具有對等軍事戰鬥力的遊牧民族──「匈奴」。他們跨越了「東方」與「西方」地理分界,串聯起整個歐亞大陸。 「斯基泰」是目前所知最古老的遊牧民族,約在西元前八至前七世紀的時候登上歷史舞台。而「匈奴」確切在歷史上出現,則是西元前三世紀

的時候。雖然兩者的存在時間有落差,且看似一個存在於西洋史、一個存在於中國史,然而從考古挖掘的資料可以發現,兩者文化上非常的相似,屬於同一系統。同樣身為馳騁在草原之上的霸主,「斯基泰」與「匈奴」是同一群人嗎?他們又各自如何影響東西方的歷史呢? 本書首次把橫亙東西方的騎馬遊牧民合併而寫,探尋古代草原世界的王權形成和它們的文化,藉此思考遊牧民在世界史中的積極角色。在這套「興亡的世界史」中,有三本書的主角是騎馬遊牧民(另外兩本是第六卷的《絲路、遊牧民與唐帝國》和第十卷的《蒙古帝國及其漫長遺緒》),這種非常罕見的設計,反應了學界重新評價騎馬遊牧民在世界史上所扮演的角色。 ■在騎馬遊牧民看來,

「歐洲」或「亞洲」這樣的地域框架是可笑的概念! 斯基泰和匈奴不只是中央歐亞草原的統治者,也是東西方文化的偉大傳播者。 從亞洲東部的蒙古高原,到東歐的黑海北方,這一片廣袤的草原上疾馳著騎馬遊牧民。對它們來說,這個世界既沒有「歐洲」,也沒有「亞洲」。這些騎馬遊牧民,與農耕定居民的文化、社會、道德處在完全不同的位置,經常創建出擁有廣大領域的國家,並帶給鄰近的東亞、西亞及歐洲很大的影響。 騎馬遊牧民如何衝擊世界史呢?眾所周知,匈人的入侵導致了歐洲發生重大變革,雖然匈人是不是匈奴,學界依舊未達成定論,但匈人是從東方遷移到歐洲的騎馬遊牧民族則是確定無疑的。同樣的衝擊更早地發生在東亞。從所謂

的「五胡亂華」開始,其中鮮卑系的北魏勢力崛起,最終銜接上隋唐帝國,統治東亞長達五百年;然後就是契丹和女真,最後是蒙元和滿清席捲了整個中國。可以說東亞受到騎馬遊牧民的影響更大。 不受既定地理概念拘束的遊牧民,除了自身發展出的輝煌文化之外,也促進了東西方文化雙向的傳播。他們將取自西方的構想傳到東方,也將東方的發明傳至西方,並以自己的方式改變來自西亞、希臘、中國等不同的美術風格。 ■透過文字與考古資料的對照,還原草原上人群的真實樣貌。 用考古挖掘的成果,具體掌握彷彿傳說般存在的古代遊牧民族。 然而遺憾的是,斯基泰與匈奴都沒有文字,它們沒辦法訴說自己的歷史。但藉由東西方的「歷史之

父」──司馬遷與希羅多德的描述,他們的戰鬥實力與習俗被書寫、留存下來。司馬遷描述的匈奴人和希羅多德筆下的斯基泰人驚人地相似。這兩人不持有偏見,承認與自己定居農耕社會完全不同的價值觀之存在。 除了利用文獻,本書最與眾不同的特色是採用考古和美術史資料。關於遊牧社會的考古,大約是十八世紀初期才開始的。在彼得大帝兒子的生日會上,一名在中亞經營礦場的富商,獻上了他挖掘到的大量黃金器具當作禮物,大帝注意到了這些物品在美術上的價值,下令展開中亞地區的挖掘。隨著考古挖掘,馬具、兵器及黃金器具,這些斯基泰文化的代表象徵陸續出土。本書就利用了至今為止發現的考古資料,盡量「復原」湮滅的歷史。 以草原的

「古墳時代」為主,解釋了西元七世紀的草原上已經誕生了王權,而且分佈在整個中央歐亞。另外,對(1)馬具、(2)兵器及(3)黃金器具的美術史分析,也凸顯出斯基泰美術的獨創性,及其融合波斯、中國、希臘風格上所達到的極致。 本書也將考古發現和文獻彼此印證。比如希羅多德記述的遊牧民「王的葬儀」——製作木乃伊、用割耳或傷害身體部位的方式表示哀悼、在喪禮上吸食大麻達到亢奮狀態,以淨化自己——這些都從考古發掘中加以證實。而在南西伯利亞考古發現的中國風屋舍,其主人是叛逃到匈奴的李陵,還是嫁到匈奴的王昭君的女兒呢?作者也結合文獻加以推論。 ■擺脫農耕社會的觀點,看見遊牧民族文化的多樣性和國際性!

從遊牧民的角度出發,重新看待古代「文明」的定義。 遊牧民通常被視為野蠻和落後,與文明無緣。在中國史料中,「華夷之辯」是一種貫通整個農耕國家歷史的意識形態,甚至至今如此。真的是這樣嗎? 這首先要看文明的定義。「文明」一詞是從英語「Civilization」(原意是市民化)翻譯而來,原本就是城市定居社會所發明的用語。從這個角度看,以往被視為人類偉大的古代文明,包括美索不達米亞、埃及等等,都有一些所謂文明的共通要素:城市、王權誕生、具有象徵性的巨大建築、官僚制度的創設、發明文字等等。 然而,對於本來沒有「城市」的遊牧社會而言,他們難道因此就是與文明相反,生活在「野蠻」之地的「胡」人

嗎?本書反對這種觀點,認為那不過是農業社會的偏見!遊牧民有自己的文明——雖然沒有文字記載,但從挖掘出土的草原霸者們的裝飾品來看──華麗的黃金工藝品、色彩鮮豔的氈製品、以及各種馬具和武器——都凸顯出「文明」的獨特性。另外,隨著文化的交流,遊牧民也建立了更尊重和包容不同文化和法律的城市,更具有多樣性和國際性。 以西元七到十世紀裏海附近的遊牧國家「可薩」為例,他們用貿易支撐其財政,以強大的軍事力量為背景,與當時的大國拜占庭和阿拉伯帝國並駕齊驅,備受矚目。首都裡有七位法官,包括猶太教、基督教、伊斯蘭教的法官各兩人,薩滿教法官一人。處於對立的三宗教竟然受到平等的對待,這個事實讓近代歐洲的歷史學家大

感吃驚。這樣的做法雖然並非出自近代宗教自由的觀念,但遊牧國家的多樣性和國際性由此可知。 因此,如果擺脫農耕社會的觀點,就可看見遊牧民族也具有豐富的文化和藝術!本書即採用大量考古學和美術史的資料,從遊牧民的角度出發,重新看待古代「文明」的定義。 ■如果放棄中國視角,從匈奴的角度看漢匈之爭,會看到什麼樣不同的結論呢? 其實,司馬遷已經告訴你。 關於匈奴的史料,幾乎主要來自司馬遷的史記。司馬遷是持平之人,他透過一位叫「中行說」的宦官表達了匈奴的立場。中行說本是陪同和親的公主到達匈奴,但他最後發誓向單于效忠,並用他所認同的匈奴的價值觀反駁漢使。比如他認為,匈奴的政治更靈活和務實,

不像漢那樣被無意義的禮儀所束縛。 透過司馬遷的記載,我們看到,漢除了以公主和親,取得匈奴支持外,還必須每年提供大量高質量的絲綢。這些絲綢並不是遊牧民自己需要,而主要是轉賣給西方,獲得高利潤。此外,一般中國史書上多強調匈奴不守規則,即便漢已經和親、並每年提供贈品之後依舊反覆侵寇。然而本書指出,漢匈之間本來就存在民間自由貿易,這也是符合雙方利益之事。然而漢的中央政府認為不需要民間貿易、故常常閉關,從而引發糾紛。另外一個原因是中國內部的叛亂分子常常尋求遊牧國家的援助。西漢時代最大的叛亂——吳楚七國之亂,就與匈奴單于合謀而發動。 無論是史記還是漢書,都沒有記載匈奴掠奪金銀財寶、絲綢和穀物;

他們掠奪的是人和家畜。這些人被掠奪去做什麼呢?——答案是從事農耕。本書也從考古學的資料中分析匈奴的遊牧社會中,也存在定居聚落。本書指出,漢帝國中也存在大量自發性的逃亡者,除了層級高的比如燕王,還有大量一般民眾「聞匈奴中樂」而翻越長城。官員郎中候應在反對廢除長城防衛的十大理由之一即是,長城的防守功能也包括防止漢人向北逃亡。 ■《草原王權的誕生》能夠帶給台灣讀者什麼啟示? 台灣是海洋島嶼國家,和中央歐亞的騎馬遊牧民國家的地理環境迥然不同。然而本書讓我們懂得,拋棄傳統中華思想中的華夷之辯,不再認為遊牧民族是野蠻和落後的化身,而理解到「文明」擁有不同的形態,遊牧民有自己的文明,擅長吸收和融

合別的文化,更加尊重多元文化和價值,更具有國際性。 本書啟示 遊牧國家的多樣性和海島貿易國家的多樣性,都是以貿易為前提而遵重不同的價值。以本書結語中提出的「可薩」這個遊牧國家為例,近代西方史學家也驚詫於它除了擁有強大的貿易和軍事力量,首都裡竟然有七位裁判官,負責不同信仰之商人的法律仲裁。這就是台灣作為商貿國家可以從騎馬遊牧民社會中學習之處。 ■來自日本講談社的全球史鉅獻 《草原王權的誕生:斯基泰與匈奴,早期遊牧國家的文明》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第03卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,

尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆本書系由21卷構成,陸續出版中―― 01《人類文明的黎明與黃昏》 作者:青柳正規(東京大學名譽教授) 02《亞歷山大的征服與神話》 作者:森谷公俊(帝京大學教授) 03《草原王權的誕生》 作者:林 俊雄(創價大學教授) 04《迦太基與海上商業帝國》 作者:栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員) 05《地中海世界與羅馬帝國》 作者:本村凌二(東京大學名譽教授) 06《絲路、遊

牧民與唐帝國》 作者:森安孝夫(大阪大學名譽教授) 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 作者:小杉 泰(京都大學教授) 08《凱爾特的水脈》 作者:原 聖(女子美術大學教授) 09《義大利海洋都市的精神》 作者:陣內秀信(法政大學教授) 10《蒙古帝國及其漫長後續》 作者:杉山正明(京都大學名譽教授) 11《鄂圖曼帝國五百年的和平》 作者:林 佳世子(東京外國語大學教授) 12《亦近亦遠的東南亞》 作者:石澤良昭(上智大學特任教授) 13《印加與西班牙的交錯》 作者:網野徹哉(東京大學教授) 14《歐洲霸權的光和影》 作者:福井憲彥(學

習院大學名譽教授) 15《搖擺於歐亞間的沙皇們》 作者:土肥恆之(一橋大學名譽教授) 16《東印度公司與亞洲的海洋》 作者:羽田 正(東京大學教授) 17《大英帝國的經驗》 作者:井野瀨久美惠(甲南大學教授) 18《大清帝國與中華的混迷》 作者:平野 聰(東京大學教授) 19《大日本.滿洲帝國的遺產》 作者:姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學副教授) 20《空中帝國.美國的二十世紀》 作者:生井英考(立教大學教授) 21《人類該何去何從?》 環境與人口、海洋與人類、宗教與社會,以及非洲的現狀。多面向的論述。 作者:大塚柳

太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)、森本公誠(東大寺長老)、松田素二(京都大學教授)、朝尾直弘(京都大學名譽教授)、Ronald Toby(伊利諾大學教授)、福井憲彥、杉山正明、青柳正規、陣內秀信

日治末期臺灣陸軍部隊之駐防、作戰與臺人動員

為了解決青山洋服 南西 的問題,作者沈昱廷 這樣論述:

日治時期臺灣陸軍部隊之成立,為日本帝國於殖民統治區域內首次的軍隊部署,其具有高度因地因時制宜的特色,且需完全服膺於日本內地之政策;中日戰爭與亞細亞太平洋戰爭爆發後,其亦成為日本對外派遣之主要部隊。二次大戰末期,美日對戰逐漸白熱化,臺灣因地理位置與人力物力等因素,成為防禦的前線,不僅在臺駐防大量陸軍地面部隊,且因兵力不足問題而需向異民族進行徵調,本文之論述即是探討日本帝國在面對新的統治領地與人民,以及在國家危急存亡之秋時,如何設置軍隊,並使其能肆應日本內地、殖民地臺灣,以及世界局勢發展之過程。本文第一章為緒論,旨在說明研究緣起、方法與各章節所探討之問題。第二章〈日本陸軍部隊在臺駐防歷程與二次大

戰時期之調遣〉以時間為軸,建構臺灣陸軍部隊於1895年開始在臺設置,以迄1945年8月於印尼小巽他群島一帶宣告解散之歷程。臺灣陸軍部隊起先僅是支援性質之守備隊,但因長期駐防殖民地之故,使其具有高度戰力,遂逐漸成為日本亞細亞太平洋戰爭時,擔任對外作戰的主要部隊之一。在第三章〈二次大戰時期臺灣之戰略角色與駐防部隊編成〉中,本文建構臺灣一地的駐軍因支援前線與時局的變化而出現大幅度的改變,原先僅擔任後勤性質的聯隊補充隊逐漸擴編成為第五十師團,除此之外,日本軍部亦再以現地成立和境外調遣方式,將臺灣打造成高度戒備之區域。本文第四章〈戰爭末期臺籍軍人的徵調與入伍〉所要探討的內容,為臺灣的役政制度-陸軍特別志

願兵制度、全面徵兵制之施行。陸軍特別志願兵制度並非日本帝國徵兵之常例,其是為殖民地設置,且目的並非解除兵源問題,僅是為皇民化運動而實施。為了施行全面徵兵制,日人先設置鍊成教育等養成制度,但施行結果除了增加士兵員額外,因臺灣青年的軍事訓練不足以及對日軍內部文化的適應問題,導致部隊戰力無法提升。本文以「恩賜財團軍人援護會」為切入點,以數個日本內地來臺軍人和臺籍軍事人員的扶助與救助案例加以討論,發現就軍事動員而言,臺人的待遇並不亞於日本人,且臺人有多次從軍的現象,因此所謂「軍人、軍馬、軍犬、軍屬、軍夫」身分歧視的說法需再商榷。第五章〈臺灣陸軍的最終章-戰後善後官兵聯絡部的成立與軍人復員〉,討論戰後滯

臺日軍的組織更易、給養情形,並將討論市街復舊工作、處置琉球籍與朝鮮籍軍事人員,以及臺籍軍事人員之救濟等問題。戰後善後官兵聯絡部對於臺灣的最大貢獻,在於其利用原有日軍部隊的階級體制與憲兵系統,在國民政府能力有限的情況下,有效管轄復員前的日軍部隊與後備軍人,使臺灣社會不致出現動亂。第六章為本文結論,旨為敘述臺灣陸軍部隊在臺灣歷史上的地位。

青山洋服 南西的網路口碑排行榜

-

#1.青山洋服-南西店

冷冷的天氣,來件暖暖的外套溫暖你的心,快來青山洋服歡迎親臨全台各門市詢問與選購【商品款式依門市實際販售商品為... 南京西路店(02)2560-5105 忠孝東路店(02)8772-5763 ... 於 info.todohealth.com -

#2.日本百科大辭典 - 第 9 卷 - Google 圖書結果

... 高須の松平氏、郡上の青山氏、岩村の松平氏、苗木の遠山氏、高富の本莊氏、今尾の ... は一六五〇尺の地にして、箕面川は源山より残し、南西流して猪名川に注ぐ。 於 books.google.com.tw -

#3.請問西裝建議哪一家訂做

洋服青山這預算訂做的不一定比成衣好. ... 青山洋服南西店前兩天有看到促銷一折的,整套只要990 如果你穿起來合身的話很超值. 於 www.mobile01.com -

#4.難敵疫情!日系老牌「青山洋服」全面撤台僅存2分店只到年底

知名西裝連鎖品牌「洋服の青山」於日本、台灣都有多家分店,然受新冠疫情影響,自去年台灣即關閉台中店、台北市東區18年老店,如今11月突宣布台灣僅存 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.青山西服[FIC59O]

日本連鎖西服品牌青山洋服受到新冠肺炎疫情影響綜合襯衫等需求減少而業績低迷明年度 ... 青山洋服-南西店臺北市373 個讚302 個打卡次男性服飾店Facebook 會顯示資訊來 ... 於 dpstudio-fashion.com -

#6.青山西服 - kosmetika-beautysabel.cz

他們的襯衫是棉質的穿日式老牌平價西服「青山洋服」日前也宣布,將全面退出台灣市場,目前僅存的2家分店,台北西門店以及台北南西店,都將在12月26日 ... 於 kosmetika-beautysabel.cz -

#7.日品牌「洋服の青山」將退出台灣市場,它究竟在賣什麼?揭秘 ...

疫情影響下,收店如骨牌效應般,今年10月才剛結束南西店後,未料僅存的西門店也於本月6日在台灣官網的FB上突然貼出「台灣再見」的告別貼文,至此青山洋服 ... 於 www.storm.mg -

#8.青山洋服股份有限公司中山分公司

青山洋服 股份有限公司中山分公司統編:84307834,地址:臺北市中山區民安里南京西路6號1樓及地下室1樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#9.青山洋服撤出台灣2分店年底關門

日式老牌平價西服「青山洋服」日前也宣布,將全面退出台灣市場,目前僅存的2家分店,台北西門店以及台北南西店,都將在12月26日結束營業。 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.日牌「青山洋服」退出台灣市場最後2分店年底熄燈

知名西裝連鎖品牌「青山洋服」在台灣深耕18年,然受新冠疫情影響,去年起陸續關閉台中店、台北市東區店,近日再傳出,連僅存的西門町店、南京西路店, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#11.【不敵疫情】日本老字號西裝品牌「青山洋服」12/26 全面退出 ...

在日本擁有57 年歷史的老字號西裝品牌「青山洋服」(AOYAMA TALOR),1993 年來台開設海外第一家分店後,獨特的日式風格從此深植人心,廣受男性上班族 ... 於 www.upmedia.mg -

#12.青山洋服-南京西路店的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE

青山洋服 -南西店| 健康跟著走. 冷冷的天氣,來件暖暖的外套溫暖你的心,快來青山洋服歡迎親臨全台各門市詢問與選購【商品款式依門市實際販售商品為. 於 poi.mediatagtw.com -

#13.momo 壽喜燒中山

Mo Mo Paradise壽喜燒中山牧場在二樓,樓是青山洋服,很好找唷! ... 有中山南西商圈排名第7的吃到飽壽喜燒菜單價位壽喜燒火鍋台北中山牧場位置其實還 ... 於 kudel.pulseexplorerx.com -

#14.青山洋服-南西店

99 likes. 我們是日商,洋服の青山西服販賣數世界No.1 不管是正式場合需要的西裝,還是優雅不失品味的獵裝,皆可達成您的要求! ,洋服の青山Aoyama 忠孝東路店, 台北市. 41 ... 於 info.todohealth.com -

#15.青山洋服門市

青山洋服 商业(上海)有限公司成立于2005年02月22日,注册地位于上海市长宁区哈密路1955号5F-47室,法定代表人为早川宣夫(HAYAKAWA NOBUO)。 青山洋服-南西店, 台北市. 於 kisosaki-library.net -

#16.疫情壓垮57年老店!日系品牌「洋服の青山」宣布退出台灣市場

創立於1964年的西裝連鎖品牌「青山洋服」(AOYAMA TALOR),進入台灣市場數十年後,因不敵疫情影響,宣布將全面退出台灣市場,現存的西門店、中山店都 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#17.快訊/57年老店掰了!日牌「青山洋服」確定退出台灣

受到疫情影響,日本知名西裝品牌「青山洋服」來台10多年,近日宣布退出台灣市場,在台剩下的西門店、中山店也掛出告示表示,將於今年12月26日歇業。 於 house.ettoday.net -

#18.青山洋服優惠推薦-2023年8月

你絕對不能錯過的網路人氣推薦青山洋服商品就在蝦皮購物!買青山洋服立即上蝦皮青山洋服專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購青山洋服超簡單! 於 shopee.tw -

#19.青山洋服西裝的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

青山洋服 西裝價格推薦共44筆商品。包含44筆拍賣.「青山洋服西裝」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#20.青山洋服南西店

青山洋服南西 店 ; Address, : 南京西路6號, Taipei, Taiwan ; Coordinate, : 25.0524663418, 121.521833658 ; Phone, : ; Email, : ; Social, : facebook.com/894938180538309 ... 於 vymaps.com -

#21.青山洋服股份有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 ...

企業簡介. 成立時間: 西元1994年; 經營據點: 總部設於日本; 國內門市: 共5個西門店/南西店/忠孝店/東門站前店; 經營理念: 本公司主要從事鞋類/布類/服飾/配件 ... 於 www.yes123.com.tw -

#22.るるぶ飛騨高山’16~’17 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

... 庵ヘルスバンクピュア高山バローマックハウススギ薬局駿河屋洋服の青山ブックス ... 岡本町南上岡本町南西之一色町南西之一色町南松倉中学校西松倉中学校西岡本町1 ... 於 books.google.com.tw -

#23.Mapple PLUS 台北 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

... Tape リ*晶闘『* 9 時新龍苑○叫 Thl ○ ○ ○晶軍香格里拉洋服専門店( 3F }エ ... 「エ一比南西店 3 館リ楽天養生会館(南京店) E *リ P102 ・付録 P43 -三 9 ... 於 books.google.com.tw -

#24.張哲生- 2021年11月17日,臺北市中正區寶慶路57號,青山 ...

2021年11月17日,臺北市中正區寶慶路57號,青山洋服西門町店掛起了「台灣再見」 ... 公告,將在(2021)年底全部結束營業;最後兩間分店(臺北市南京西路6號的南西店及 ... 於 m.facebook.com -

#25.青山洋服-南京西路店2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

青山洋服 股份有限公司中山分公司,統編:84307834,地址:臺北市中山區民安里南京西路6號1樓及地下室1樓. 南西店- 青山洋服- place grab · https://www. 於 year.gotokeyword.com -

#26.青山西服

お問合せはお気軽にお申号称【西装销量世界第一】的洋服の青山(青山洋服),爱日剧的朋友们能在各种日剧中看到 ... 青山洋服-南西店- Home | Facebook. 於 francoisphong.fr -

#27.青山洋服年底將撤出台灣全面出清湧人潮撿便宜

... 中國客進不來,位在南京東路上的老字號餐廳悄悄熄燈;而另一家日式老牌西服「青山洋服」,和東區的牛排館也宣布,將在12月底退出市場。 於 www.ftvnews.com.tw -

#28.青山洋服南西店的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD

青山洋服南西 店is located at: 南京西路6號, Taipei, Taiwan. Where are the coordinates of the 青山洋服南西店? Latitude: 25.0524663418. Longitude: 121.521833658 ... 於 fancy.mediatagtw.com