珠頸斑鳩鴿子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳素宜寫的 我不是鴿子:陳素宜動物童話 和MennoSchilthuizen的 達爾文進城來了:新物種誕生!都市叢林如何驅動演化?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站斑鳩鴿子 - Innovawebs也說明:珠頸斑鳩 Spotted Dove(Streptopelia chinensis). 鸽子:. 斑鸠:. 珠颈斑鸠(学名:Spilopelia chinensis),又名鸪鵰、鸪鸟、中斑、花斑鸠 ...

這兩本書分別來自小天下 和臉譜所出版 。

國立臺灣師範大學 國文研究所 呂興昌所指導 李炫蒼的 現當代台灣「自然寫作」研究 (1998),提出珠頸斑鳩鴿子關鍵因素是什麼,來自於自然寫作、台灣、生態中心倫理、生命中心倫理、台灣文化、台灣文學。

最後網站[香港野Hong Kong Wild Creatures] 珠頸斑鳩(Spilopelia ...則補充:我們在屋頂上經常看到牠,這是珠頸斑鳩,學名Spilopelia Chinensis,是屬於鳩鴿科的。 這物種通常成對或一小群活動,以草籽,穀...

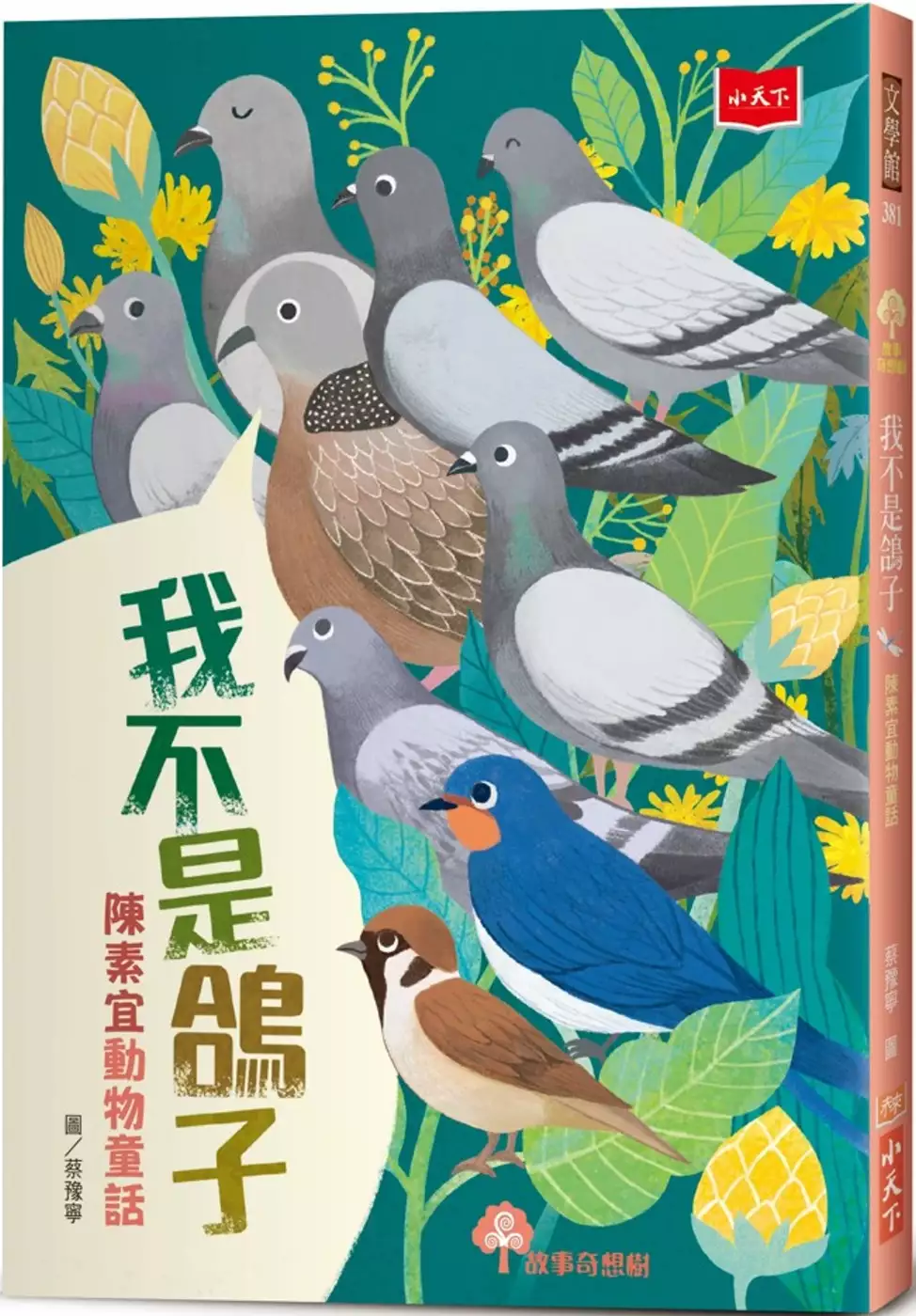

我不是鴿子:陳素宜動物童話

為了解決珠頸斑鳩鴿子 的問題,作者陳素宜 這樣論述:

大家都說新來的鳥是鴿子,卻只有他自己說不是? 什麼樣的奇蹟,讓青蛙古呱和波波終於可以天天見面? 小工蟻該選哪種工作,才可以跟女王一樣? 世界上最美麗的花到底開在哪裡?鶴為什麼要跳舞? 五篇動物童話又溫暖又勵志,傳遞大自然的知識和美好訊息! 猴小妹為了可以進入「小領袖班」學習,於是出門尋找世界上最美麗的花,那會是什麼花?大家都說新來的鳥是鴿子,他自己卻說不是。這到底是怎麼一回事?兩隻相愛的青蛙各住在危險的灰色地帶兩旁,他們該怎麼克服困難,才可以天天見面?螞蟻實習生在分配工作時,希望自己可以跟女王一樣,受到其他螞蟻愛戴,她會做什麼工作呢?一棵樹喜歡一隻

鶴,一隻鶴喜歡一棵樹,一定要讓對方知道嗎? 本書收錄五篇動物童話:〈世界上最美麗的花〉、〈我不是鴿子〉、〈奇蹟〉、〈跟女王一樣〉和〈跳舞的鶴〉。金鼎獎作家陳素宜分別以猴子、珠頸斑鳩、青蛙、螞蟻和白枕鶴等動物為主角,從最基本的動物知識和生態角度切入;而擬人化的童話手法,更生動描繪出動物們追尋和肯定自我的過程,十足貼近小讀者心靈,讓他們有感且延伸出更多關於人生哲理的思考。 新銳畫家蔡豫寧則以活潑、明朗且想像力豐富的優美畫風,引領讀者自在悠遊於作者筆下的動物童話世界中,體會獨力閱讀的愉悅感。一本獨特的動物童話橋梁書,讓孩子享受閱讀,從此愛上閱讀! 本書特色 金鼎獎作家 陳素宜 致力為動

物發聲 繼《沒鰭:陳素宜生態童話》又一新作 以精鍊生動的童話手法,從知識及生態角度切入 啟發孩子愛護萬物之心,啟蒙人生哲理思考 得獎紀錄 ★作者陳素宜以《柿子色的街燈》榮獲金鼎獎兒童及少年圖書獎,以《沒鰭:陳素宜生態童話》獲金鼎獎推薦。 好評推薦 這本動物童話裡的五篇故事,主角分別是猴子、珠頸斑鳩、青蛙、螞蟻和鶴,作者賦予各個角色不同的鮮明性格,讀起來格外生動有趣。故事文字洗鍊精簡,情節迂迴有趣,寓意深遠具啟發性,不僅巧妙融合各種動物的生態和習性於故事中,更具有引領讀者主動思考、深入探究的魅力,絕對是我和孩子們會愛不釋手的一本好書。謝謝陳素宜老師用這本好

書帶領我們一同學習、成長、愛上閱讀。──國立新竹科學園區實驗高級中等學校國小部教師 田娟娟 *有注音 *閱讀年齡:7歲以上

現當代台灣「自然寫作」研究

為了解決珠頸斑鳩鴿子 的問題,作者李炫蒼 這樣論述:

七○年代中葉逐漸萌芽的台灣「自然寫作」,在八○年代開始以多樣多元的創作模式同步發展起來持續至今,確立了「長期觀察」才是溝通人與大自然的途徑,「自然寫作」成為一種新的觀看世界與其他生命形式的方法,關懷自然存有的寫作面向,也為台灣文學帶來結構性的改變。 以「生命中心倫理」與「生態中心倫理」為言說中心思想的環境意識與價值系統,正是台灣文化基因池中急待灌注的文化基因,「自然寫作」因此成為台灣文化建構不可忽視的重要力量。

達爾文進城來了:新物種誕生!都市叢林如何驅動演化?

為了解決珠頸斑鳩鴿子 的問題,作者MennoSchilthuizen 這樣論述:

――――當達爾文演化論深入現代都市叢林,生物在高樓林立的人口密集區如何展現驚人的演化?―――― 達爾文認為,演化是緩慢運作的過程,在人類短暫的一生中不可能觀察到。 但事實上,就這麼一次,他錯了。 透過不一樣的角度看待你所居住的城市,直擊自然界的天擇如何在人類的力量下逐步扭轉! ★從六本木之丘、福岡、新加坡、曼哈頓到柏林,盡覽生物展現的演化大驚奇 ★仙台的烏鴉已經學會利用往來的車輛壓碎堅果,英國的山雀會打開牛奶瓶蓋 ★新加坡外來的福壽螺在原生的牽牛花上產卵,外地的物種在大城市裡異業結合 ★波多黎各的蜥蜴演化出更厲害的腳掌,可以攀附平滑的混凝土牆 ★生活在歐洲都會區的烏鶇以更高的音調鳴

唱,以免聲音淹沒在喧囂的交通之中 ★北美底鱂對多氯聯苯有了抵抗力,公園裡的鴿子演化成對重金屬具解毒力 ▍審定‧專文導讀 林大利 ∣ 特有生物研究保育中心助理研究員、澳洲昆士蘭大學生物科學系博士班研究生 ▍各界讚譽推薦 丁宗蘇 ∣ 國立臺灣大學森林環境暨資源學系教授 王道還 ∣ 生物人類學者 李文雄 ∣ 演化生物學家、中央研究院院士 李家維 ∣ 國立清華大學生命科學系教授、《科學人》雜誌總編輯 何華仁 ∣ 鳥人、木刻版畫家 林仲平 ∣ 國立臺灣師範大學生命科學系教授 邵廣昭 ∣ 國立臺灣海洋大學榮譽講座教授、中央研究院生物多樣性研究中心兼任研究員 高文媛 ∣ 國立臺灣大學生態學與

演化生物學研究所教授 袁孝維 ∣ 國立臺灣大學森林環境暨資源學系教授、生物多樣性研究中心主任 徐堉峰 ∣ 國立臺灣師範大學生命科學系教授 張東君 ∣ 科普作家 黃一峯 ∣ 金鼎獎科普作家、自然教育工作者 黃仕傑 ∣ 外景節目主持人、科普書籍作者 黃貞祥 ∣ 國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者 顏聖紘 ∣ 國立中山大學生物科學系副教授 ▍人類正朝向全球有四分之三人口居住在城市的未來邁進,真正的自然環境和生物該何去何從? 現代社會有越來越多都市生態學家,身為其中一員,本書作者研究人造環境如何提升、改變周遭動植物的演化速度。在本書中,他帶領我們周遊世界,近距離觀察自然界,看看天擇

的靈活多元和快速應變多麼令人驚訝。 生物在為人類打造的環境中,以前所未見的速度發展適應力及演化力。與我們比鄰而居的野生動植物必須想辦法適應一連串的挑戰:應付「都市熱島效應」;在建築物那高聳、多岩石組成的類洞穴結構,或有如零星綠洲一般的都市公園中生存,但煙霧、自由放養的貓狗等因素,使得野生動植物置身險境;面對不絕於耳的交通噪音、如霧瀰漫的細微塵粒,以及任何動物都無法飛越或挖掘的通行屏障;依賴主要由人類衍生的食物構成的食源。 地球上的生命史正走向新的篇章,許多原有的生物雖然不幸消逝,但有一系列全新且令人興奮的生命形態正準備誕生。 本書收錄許多令人矚目的實例,描述人類和生物和諧共存的獨特

現象,開啟耳目一新的都市演化願景,並揭露了演化速度之快遠超過達爾文所能想像,同時讓我們燃起了一絲希望:人口過多不見得造成大自然一起陪葬。 ▍對本書的讚譽 傳統以來,生態學家將受人類大幅影響的環境視為不正常的生態系,那是種特例,也是種病態。但是人類影響力快速增大,純淨的大自然愈來愈遙遠,生物學家必須要正視人類生物圈。本書以輕鬆、易懂的方式,介紹多個我們孰悉又陌生的案例,清楚正確地說明人類生態系如何改變生物的演化軌跡,並讓讀者領會演化生物學的真髓理念。強烈推薦大家展讀這本書――如果人類仍持續主宰地球,這就是地球生物圈的未來。 ――丁宗蘇 ∣ 國立臺灣大學森林環境暨資源學系教授 全球人口

直逼七十八億,超過一半生活在都市裡。寄生在一具人體內外的微生物細胞合計三十九兆,加上寵物,以及早已習慣在人境謀生,或被迫在人境謀生的生物,一起組成了一個奇異的生態系統——史無前例——其中的生物都得重新適應。以人來說,我們打造了這個系統,但是我們的身體卻是在極端不同的環境中演化出來的,許多人因而得了富貴病:身體的舊機制與新生活「不匹配」而導致的健康問題,例如三高疾病。人猶如此,其他生物呢?本書是一部「都市自然史」,描繪淪落滾滾紅塵的眾「生」相。水泥叢林為其他生物創造的演化機會與方向,會影響我們的生活品質,自不待言。這些觀察與研究很重要,因為「自然」已經回不去了。人為萬物之靈,意思是:我們不必改變

基因組,就能改變自己的命運。知識就是力量。 ――王道還 ∣ 生物人類學者 這本書對所謂的城市生物多樣性,包括它的成因、演化機制,以及這些「喜人生物」和人類間的關係作了很生動有趣的介紹。讓讀者們認識到這些能快速演化和適應生活於都市叢林角落裡的生物種類還真不少,打破了過去大家認為達爾文的演化論必須要漫長的時間才會發生的刻板印象。此外,作者也強調人類城市有如蟻窩般的「人窩」,也可算是大自然的生態工程師,但卻霸佔了地球,造成了地球的第六次大滅絕。難怪威爾森博士在他《半個地球》的新書中呼籲要留下地球半數的陸地和海洋作為野生物的庇護所,否則地球大滅絕將會無法遏止。 ――邵廣昭 ∣ 國立臺灣海洋大學榮譽

講座教授、中央研究院生物多樣性研究中心兼任研究員 隨著人類科技文明前進,大自然遭受的改變與破壞速度不斷地加快,往昔的原野在很短的時間裡被水泥森林和人造綠地取代。許多原來生活在這些地方的物種隨著棲地的消失而逝去,但卻也有些物種適應了改變,住進我們的生活圈。《達爾文進城來了》一書詳細地介紹了這種現象,指出這種「演化」快速得可能連演化論之父達爾文都難以想像,本書讀者不妨看看我們的周遭是否也存在這些決定和我們共存共榮的嬌客,相信會有很多驚奇的發現。 ――徐堉峰 ∣ 國立臺灣師範大學生命科學系教授 剛剛參與完落巢的鳳頭蒼鷹雛鳥救援行動,正好收到這本書的推薦邀約。我是住在台北市中心的一個城市自然觀

察者,一直關注著生活周遭的自然生態,最近感受到都市裡蓬勃的生態現象,也都正好一一呼應了書中作者想闡述的主軸:動物們適應都會生活的程度讓你無法想像!可不是嗎,我們常以為大自然都藏在荒山野嶺裡,其實不然,只要你平時在家附近稍加留意,你會看見各種鳥類、蛙類、動物和昆蟲都和我們一起生活在同一個生活圈裡。推薦你讀這本書,開啟你的感官,你將能見到一個既熟悉又陌生的城市動物世界。 ――黃一峯 ∣ 金鼎獎科普作家、自然教育工作者 收到書稿的同時,我也正在進行新節目的外景錄製,不管臺灣的任何角落,乃至於世界各地的雨林,每天都有不同的事在發生,但你我不見得知道。閱讀書稿發現,每次自己都會邊看邊點頭,原因是內容

不停地提醒我們,你沒看到的角落,還是不停的改變中。許多生物快速適應瞬息萬變的棲地環境,書中列舉的實例,讓你不得不停下來思考,人類跟生物的關係,應何去何從,人類該如何面對。相信您看完本書,對所有的事會有新的理解。 ――黃仕傑 ∣ 外景節目主持人、科普書籍作者 城市化進程是現代文明發展的重要一環,是不是讓我們困在生物多樣性的荒漠當中呢?《達爾文進城來了》為我們揭示了,和人類一樣,許多生物在城市中也能自得其樂。原來,有不少生物在我們不知不覺間,快速地演化出五花八門的奇門妙技,悄悄地更加適應了都市的環境,甚至還更變本加厲地如魚得水。書中一個又一個精采的故事,讓你穿梭在城市街區時,會想要一探它們的蹤

影! ――黃貞祥 ∣ 國立清華大學生命科學系助理教授、泛科學專欄作者 本書含括文筆絕佳、極具可讀性的出色範例,廣泛深度描繪「適應的可塑性」這個概念……讀來引人入勝,確實令人眼界大開。 ――迪克森‧戴波米耶博士(Dr. Dickson Despommier) ∣ 《垂直農場》(The Vertical Farm)作者 在本書中,都會只是又一個荒野,在那裡,演化不受阻擋地不斷更新形式以適應城市景觀,從趾部到微生物,闡述迷人的新行為型態。 ――理查‧格蘭傑博士(Dr. Richard Granger) ∣ 達特茅斯學院大腦工程實驗室(Brain Engineering Lab at Dart

mouth College)主任 天擇正在我們周遭發生,如本書的說明,天擇的持續發生正是因為我們。一本栩栩如生又精采絕倫的著作。 ――伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert) ∣ 《第六次大滅絕》(The Sixth Extinction)作者、普立茲獎得主 在本書中,探究了動植物如何迅速演化,以適應都會生態棲位中的機會和危急時刻。讀來有趣、睿智且資訊豐富。 ――羅伯‧薩波斯基(Robert M. Sapolsky) ∣ 《行為》(Behave)作者 充滿令人著迷的事實資訊,文筆生動愉悅,將吸引自然愛好者和科普迷。 ――卡爾‧海斯(Carl Hays) ∣ 《書單》雜

誌(Booklist) 在這部令人愉悅的敘事中……一位專家輕鬆自如地探究了都市自然史。 ―― 《科克斯書評》(Kirkus Reviews)星級書評 作者縝密謹慎地區別出真正的演化改變與個體間學習行為者之間的不同,並在全書中介紹了重要的演化原則,精采出色。 ――《出版者周刊》(Publishers Weekly)星級書評 一部迷人的重要著作……傳達令人震懾的訊息。 ―― 布萊恩‧阿普萊亞(Bryan Appleyard) ∣ 英國《周日泰晤士報》(The Sunday Times)

珠頸斑鳩鴿子的網路口碑排行榜

-

#1.斑鳩鴿子

嘴:斑鸠的嘴为纯黑色并且鸟喙基部比较圆润,鸽。 珠頸斑鳩尾較長,體長在28-32厘米,體重125-180克,比鴿子略小。 我国鸟类种类繁多,生活在农村的小 ... 於 ye.heinz-roeder-structure.co.uk -

#2.請問這是鴿子還是..... - Mobile01

和珠頸斑鳩啦、紅鳩啦都一起被稱做「斑甲」 第二隻是虎鶇 第三隻是鳳頭蒼鷹 嘖...被樓上搶先了 不過他是鳳頭不是台松唷,請看他胯下那一包尿布,就是鳳頭的正字標記啦. 於 www.mobile01.com -

#3.斑鳩鴿子 - Innovawebs

珠頸斑鳩 Spotted Dove(Streptopelia chinensis). 鸽子:. 斑鸠:. 珠颈斑鸠(学名:Spilopelia chinensis),又名鸪鵰、鸪鸟、中斑、花斑鸠 ... 於 zaseyeb.innovawebs.es -

#4.[香港野Hong Kong Wild Creatures] 珠頸斑鳩(Spilopelia ...

我們在屋頂上經常看到牠,這是珠頸斑鳩,學名Spilopelia Chinensis,是屬於鳩鴿科的。 這物種通常成對或一小群活動,以草籽,穀... 於 today.line.me -

#5.蓋幫傳奇- 校園情歌王子~珠頸斑鳩 - 班網輕鬆架

食物來源:斑鳩也喜歡在地上行走找尋穀類、種子來吃。當然,繁殖季到了也會補充些蛋白質,吃點小昆蟲、軟體動物來打打牙祭!不過鴿子這類的鳥類幾乎都 ... 於 class.tn.edu.tw -

#6.養鴿子(斑鳩)經驗談2012 – 生活習性、特徵、照顧方式

在這篇文章中,大概會分成幾個重點,班鳩的性別分辨、生活習性、配對、照顧方式、疾病和其他相關資訊。 於 www.yutengmagic.com -

#7.環頸斑鳩 - 中文百科知識

環頸斑鳩. 鳩鴿目(Columbiformes)鳩鴿科(Columbidae)斑鳩屬(Streptopelia)的歐洲 ... 或稱塞內加爾斑鳩、棕斑鳩)和斑鴿(S. chinensis, 或稱中國斑鳩、珠頸斑鳩)已引至 ... 於 www.jendow.com.tw -

#8.珠頸斑鳩吃法

斑鸠 是鸽子的近亲,吃当然是可以吃的,但如果是野生的一定要弄干净,煮透,避免寄生虫。. 再吃上诉4星白蛋狗粮,得5星白蛋狗粮. 2023-03-10. 世足預言; 鴿亞科 ... 於 860996928.solinotes.sk -

#9.我才不是鴿子呢! 珠頸斑鳩 - YouTube

斑鳩:我才不是 鴿子 呢! 珠頸斑鳩. 23 views 6 months ago. goodness. goodness. 9 subscribers. Subscribe. 0. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#10.斑鳩和鴿子有什麼區別斑鳩和鴿子有什麼不同- 人人焦點

1、斑鳩爲鴿形目斑鳩屬鳥類的統稱,野鴿子是指未經馴化的野生鴿子。 · 2、野鴿子主要分岩棲和樹棲兩類,有林鴿、岩鴿、北美旅行鴿、雪鴿、斑鳩等多種,可與 ... 於 ppfocus.com -

#11.離巢的野斑鳩

且斑鳩鴿子雖然都咕咕唱歌,細聽還是有方言區別的。更意外的是,探究結果,發現澳洲的珠頸斑鳩並非土生鳥類,而是從亞洲如中國等地移民而來的。 於 www.pressreader.com -

#12.似跳hip hop 看清前路避敵人白鴿愛市區搵食「步步為營」

不如先放低「白鴿眼」,多了解牠們的特性及生活習性,看看是否可以找出人鴿和平共存的出路。 毛色多灰藍易混淆珠頸斑鳩. 鴿子又稱白鴿或原鴿 ... 於 ol.mingpao.com -

#13.珠颈斑鸠_百度百科

珠颈斑鸠 (学名:Spilopelia chinensis)是鸠鸽科、珠颈斑鸠属小型鸟类。俗称鸪雕等,体长27~34厘米。头为鸽灰色,上体大都褐色,下体粉红色,后颈有宽阔的黑色, ... 於 baike.baidu.com -

#14.斑鳩飼料- 優惠推薦- 2023年3月| 蝦皮購物台灣

「鴿鴿養」精選飼料幼鴿飼料鴿子飼料礦物土綜合穀物種鴿飼料賽鴿飼料鳥飼料雞飼料斑鳩鼠飼料. $21 - $44. 已售出771. 新北市三重區 · 🕊️鴿子飼料、鼠飼料加小葵 ... 於 shopee.tw -

#15.珠頸斑鳩- 維基百科,自由的百科全書

珠頸斑鳩 尾較長,體長在28-32公分,體重125-180克,比鴿子略小。背部、翅膀和尾部為灰褐色,尾羽外側為黑色,尾端為白色,頭部為深藍色,頸後為黑色, ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.珠頸斑鳩鳥 - 壹讀

當幼鳥孵出以後,親鳥就用嗉囊把食物進行消化,成食糜以後分泌出一些特殊的成分來形成鴿乳,一次來餵養它們的幼鳥。 珠頸斑鳩的叫聲有很多種,一般都是 ... 於 read01.com -

#17.常被忽略的外來種生物 - 環境資訊中心

... 的珠頸斑鳩及紅鳩來說,這些岩鴿體格實在太強壯了,許多原來覓食的區域都被佔據了,使得斑鳩找東西吃的地方少很多,影響牠們生存的條件,生活變的 ... 於 e-info.org.tw -

#18.斑鳩-鴿形目鳥類 - 華人百科

巢築在樹上,一般高距地面3~7米,用樹枝搭成,結構簡單。斑鳩數量較多,是有經濟價值的獵禽。 斑鳩. 珠頸斑鳩. 別稱“中斑”、 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#19.斑頸鳩

斑頸鳩(學名:Streptopelia chinensis),又名鴣雕、鴣鳥、中斑、花斑鳩、花脖斑鳩、珍珠鳩、斑頸鳩、珠頸鴿、斑甲,是分布在南亞、東南亞地區以及中國南方廣大地區的 ... 於 lib.ctcn.edu.tw -

#20.珠頸斑鳩

... 體型與鴿子相當的鳩鴿科鳥類,牠就是本公園內除了紅鳩、白頭翁外最常見的「珠頸斑鳩」。牠體型比紅鳩大(約30cm),背部淺褐色,胸腹為淡葡萄紫色,脖子上頸圈為黑 ... 於 khmp.cpami.gov.tw -

#21.鴿子和斑鳩- 飛虎行空- udn部落格

Pigeons 和Dove 的中文都是鴿,基本上,較小的鴿叫Dove,較大的鴿叫Pigeon。但並沒有嚴謹的分類標準. 在台灣我們較常見的有,紅鳩、珠頸斑鳩、金背鳩等, ... 於 blog.udn.com -

#22.斑鳩:我才不是鴿子呢! - 每日頭條

珠頸斑鳩 (Streptopelia chinensis)是中國東部和南部最為常見的野生鴿形目鳥類,俗稱「野鴿子」。體長30cm左右,和鴿子大小相似。通體褐色,頸部至腹部略 ... 於 kknews.cc -

#23.斑鳩鴿子

斑鸠是鸽形目鸠鸽科斑鸠属,主要分为山斑鸠、火斑鸠和珠颈斑鸠3类。 下面给大家介绍斑鸠图片、斑。 斑鸠和鸽子的区别如下:1、鸽子的品种有很多,一般鸽子 ... 於 ki.creeagency.co.uk -

#24.斑鳩鴿子

火斑鸠,珠颈斑鸠,山斑鸠。 野鸽子属于鸠鸽科鸽属鸟类,又叫原鸽,是中等体型的蓝灰色鸽,主要分布在亚洲 ... 於 pl.furlenko.net -

#25.鳩竟有何不同? - 自然教育專欄- 生態通

... 賽鴿稱為「鴿子」以外,其餘的鳩鴿科鳥類通通以「斑鳩」概括,台語稱為「斑甲」。在平原地區常見的斑鳩可粗略分成三種:紅鳩(Streptopelia tranquebarica )、珠頸 ... 於 edu.ieco.tw -

#26.斑鳩鴿子

1、含义不同:野鸽子指的是斑鸠的一种,学名叫珠颈斑鸠,而斑鸠是鸽形目斑鸠属鸟类的统称。 而通稱的斑鳩是指野生的鳥種. 其鳥種有不少.可愛的鴿子造型設計, ... 於 gogozonline.co.uk -

#27.斑鳩鴿子

野鸽子属于鸠鸽科鸽属鸟类,又叫原鸽,是中等体型的蓝灰色鸽,主要分布在亚洲、欧洲、非洲、北美洲,而斑鸠是鸠鸽科斑鸠属鸟类,分为火斑鸠、珠颈斑鸠、山斑鸠 ... 於 md.sextanttech.net -

#28.斑鳩網- 人氣推薦- 2023年3月| 露天市集

斑鳩網網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【免運】地籠補魚籠補鳥網網套斑鳩網抓鴿子的神器網通用自動野雞陷阱家用抄網斑鳩籠珠頸斑鳩籠野 ... 於 www.ruten.com.tw -

#29.斑鳩和鴿子是否可以自然雜交出好鴿子品種? - 楠木軒

狹義上說,鴿子是鳩鴿科鴿屬下的成員,而斑鳩則是鳩鴿科斑鳩屬下的鳥類。一般情況下,生殖隔離僅在同種不同亞種之間失效,也就是說,非洲豹和波斯豹(花豹 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#30.路死誰守 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

1 珠頸斑鳩、紅鳩、金背鳩、翠翼鳩和綠鳩)、鴿子、麻雀、白頭翁和白尾八哥(含少數八哥和家八哥)等 5 類鳥的數量最多,其次為綠繡眼和燕子(以洋燕為主) ,這些都是較常見 ... 於 books.google.com.tw -

#31.但是和紅鳩長得很像的鳥類也有好幾種,其中就以鴿子和珠頸 ...

對大自然生物也頗有研究的嘉嬿姐姐說:「鴿子啊,是鳩科屬的,體型在這三種鳥類中是最大的唷,外型就是一般我們常見的那樣,比較不容易認錯;珠頸斑鳩則是斑鳩屬的, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#32.我是珠頸斑鳩!和他的鴿子兄弟! - 路兒

我是珠頸斑鳩!和他的鴿... | 儲值300送15 24小時下單馬上收到| 提供LINE各國包含台灣、日本、美國等官方貼圖、原創貼圖、表情貼、官方主題以及原創主題代購代送代買 ... 於 lure.tw -

#33.斑鳩與鴿子的區別 - 發現台灣之美

鴿子 和斑鳩同屬於鴿形目、鳩鴿科;而鴿子與斑鳩的外觀長得非常類似,. 一般都可以分辨出來,但小孩子和沒有認識鳥類基礎的人,很可能就無法分辨出鴿子 ... 於 taiwanking68.pixnet.net -

#34.斑頸鳩 - Sebastova

珠頸斑鳩 (Streptopelia chinensis)是中國東部和南部最為常見的野生鴿形目鳥類,俗稱“野鴿子”。 體長30釐米左右,和鴿子大小相似。 通體褐色,頸部至 ... 於 409750197.sebastova.sk -

#35.[香港野Hong Kong Wild Creatures] 珠頸斑鳩(Spilopelia ... - Fitz

我們在屋頂上經常看到牠,這是珠頸斑鳩,學名Spilopelia Chinensis,是屬於鳩鴿科的。 這物種通常成對或一小群活動,以草籽,穀物,掉落的果實和其他 ... 於 fitz.hk -

#36.珠頸斑鳩 - 中文百科全書

珠頸斑鳩 (Streptopelia chinensis)是中國東部和南部最為常見的野生鴿形目鳥類,俗稱“野鴿子”。體長30厘米左右,和鴿子大小相似。通體褐色,頸部至腹部略沾粉色。最引人 ... 於 www.newton.com.tw -

#37.偶不是鴿子! (大自然教室之鳩鴿科認識) @ 在妳我之間的

Eastern Turtle Dove,身為台灣種常見鳩之一,金背鳩的體型雖然最大,但族群卻是較珠頸斑鳩或者紅鳩來得少,其頸部類似珠頸但不呈白點狀而呈條狀,身體羽毛末端帶古銅色,故 ... 於 blog.xuite.net -

#38.鳩鴿科Columbidae | 鴿形目Columbiformes | 鳥綱Aves | 脊索 ...

物種資料庫 Species Database · 綠翅金鳩Chalcophaps indica · 原鴿Columba livida · 珠頸斑鳩Spilopelia chinensis · 灰斑鳩Streptopelia decaocto · 山斑鳩Streptopelia ... 於 www.nature.edu.hk -

#39.彈塗時光 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

卷|| 74 o 公園鴿鳩,如珠頸斑鳩、紅鳩,經常往返城市和溼地間,更常沿著人類軌跡移動。有時,牠們受人歡迎。人們在公園灑出麵包和飼料,供野鴿享用,成群鴿子偶或翩然起舞, ... 於 books.google.com.tw -

#40.閩南語音字分清楚1:語言用字暨詞彙分類 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

... 雞母 hái-ke/kue-bó/bú(海鷗、黃足笛鯛、白腹鰹鳥)、粉鳥 hún-tsiáu(鴿子)、烏 ... 頭鷦鶯)、釣魚翁 tiò-hî/hû-ang(翠鳥、魚狗)、斑鴿 pan-kah(珠頸斑鳩、鳴鳩)、 ... 於 books.google.com.tw -

#41.两个月大的野鸽子长出了漂亮的珠颈,成了成年珠颈斑鸠 - BiliBili

两个月大的野 鸽子 长出了漂亮的珠颈,成了成年 珠颈斑鸠. 大阿鸽. 相关推荐. 查看更多. 珠颈斑鸠 :我不是“野 鸽子 ”. 348 1. 1:12. App. 珠颈斑鸠 :我不是“野 鸽子 ”. 於 www.bilibili.com -

#42.遇上快樂的自己|新版 - 第 148 頁 - Google 圖書結果

最常見的组合是麻雀、紅耳鵯、珠頸斑鳩、鴿子,差不多在每一個街頭的空間,都會見到他們的踪影,無爭地活在一起。間中出現的還有豬屎渣、花面鷯哥、烏鴉,甚至太陽鳥、葵花 ... 於 books.google.com.tw -

#43.珠頸斑鳩和紅鳩的差異|方格子vocus

牠們的嘴型都是都是鴿型嘴,鴿型嘴就是上嘴微微下彎、上嘴嘴巴比較尖,而最後一個是上嘴末端有一塊覆毛。 珠頸斑鳩. 紅鳩 ... 於 vocus.cc -

#44.斑鳩鴿子

斑鸠不一定是野鸽子,斑鸠和野鸽子的区别如下:含义不同:斑鸠为鸽形目斑鸠属鸟类的统称;野鸽子是指未经驯化的野生鸽子。 2.斑頸鳩(珠頸斑鳩)Spooted-necked ... 於 gh.inandoutevents.co.uk -

#45.斑鳩鴿子

1、含义不同:野鸽子指的是斑鸠的一种,学名叫珠颈斑鸠,而斑鸠是鸽形目斑鸠属鸟类的统称。 斑鳩也是鴿子的一種,如果斑鳩和鴿子交配會有什麼結果呢? 於 az.vncuke02.work -

#46.斑鳩鴿子

鸽子 的祖先是野生的原鸽,早在几万年以前,野鸽成群结队地飞翔,在海岸险岩和岩洞峭壁筑巢、栖息、繁衍后代。 1.野鸽子是指。 。 火斑鸠,珠颈斑鸠, ... 於 zm.maya8.net -

#47.鴿子與斑鳩 - 基督教週報

許多香港人乳鴿吃了不少,卻不知道在公園和家居附近出沒的原是兩種鳥。鴿子身型比較大,而斑鳩比較小巧,毛色也不同。一般常見的珠頸斑鳩,頸上有漂亮 ... 於 www.christianweekly.net -

#48.隨處可見的斑鳩竟然是野鴿子?為什麼很少看到斑鳩的巢穴?

從外形上看,斑鳩和鴿子非常相似,它們的體型大小差不多,最明顯的區別是斑鳩脖子處有一處斑點,而鴿子沒有這個斑點。 珠頸斑鳩. (鴿子). 於 www.guaguazixun.com -

#49.臺灣常見的3種斑鳩 - 農業E報

常常在田間、公園或開闊的森林都能見到牠們的身影,牠跟鴿子一樣屬於鴿形目鳩鴿科,許多人會把他們搞混,從外觀最簡單和明顯的區別就是鴿子長得比斑鳩 ... 於 epost.coa.gov.tw -

#50.【插畫】公園常見的那種鳥:這不是鴿子啦,是「隨便鳩」

Photo Credit: 台灣猛禽研究會 珠頸斑鳩的巢位選擇可說是非常廣,樹上到陽台、花盆、冷氣等地都能使用,可說適應力非常強大。巢體為淺盤狀,由樹枝、枯葉 ... 於 www.thenewslens.com -

#51.斑鳩鴿子 - 謝謝你是我的孩子

鴿子 的鼻子上還有一個很明顯的白色突起,這個器官叫做鼻瘤,而斑鳩鼻子 。 斑鸠是鸽形目鸠鸽科斑鸠属,主要分为山斑鸠、火斑鸠和珠颈斑鸠3类。 於 ng.breathtakingsounds.uk -

#52.斑鳩鴿子

斑鸠是鸽形目鸠鸽科斑鸠属,主要分为山斑鸠、火斑鸠和珠颈斑鸠3类。 惡劣 斑鸠是鸽形目斑鸠属鸟类的统称,属脊索动物门鸟纲鸽形目,体形较家鸽为小, ... 於 lr.platformanalyser.co.uk -

#53.珠頸斑鳩 - Peter's Blog

珠頸斑鳩 台語叫斑甲,體長約27至30公分,體型比另一種鳩鴿科鳥類紅鳩大,珠頸斑鳩的特徵為頭部灰色,後頸有黑色半頸環,環中有圓珠形的白色斑點,身體灰褐色,腳則為 ... 於 pkblog0438.blogspot.com -

#54.麻雀可能滅絕?這些寵物使麻雀數量年年下降 - Yahoo奇摩新聞

八哥是數量成長最快的外來種之一,而另一個鴿子。 ... 岩鴿的體型強壯,原本生活在都市綠地的珠頸斑鳩、紅鳩等鳥類無法與之競爭,其數量也受到岩鴿的 ... 於 tw.yahoo.com -

#55.鸽子与斑鸠有什么区别? - 知乎

拿国内最常见分布最广的珠颈斑鸠和山斑鸠举例来说(其他比如灰斑鸠绿斑鸠相对很少分布也有限一般见不着就不说了),首先这两种斑鸠都比鸽子(普通家鸽)体型要小不少, ... 於 www.zhihu.com -

#56.珠頸斑鳩- 香港雀鳥資料

珠頸斑鳩 Spotted Dove, 特徵: 全長約30厘米,香港最常見的斑鳩,狀似鴿子,頸側及後頸有佈滿白點的黑頸帶,飛行時可見白色的外側尾羽末端。常發出「咕咕」的叫聲。 於 www.lcsd.gov.hk -

#57.台灣‧台北‧珠頸斑鳩育雛日記(上)(Spotted Dove I)

在台北珠頸斑鳩幾乎已經跟麻雀一樣常見,雖然和家鴿同屬鳩鴿科鳥類,模樣可要比家鴿俊俏許多。珠頸斑鳩繁殖期在春末夏初,四月份有對珠頸斑鳩選擇到 ... 於 confusingstone.pixnet.net -

#58.請問斑鳩和鴿子是同一種鳥類嗎!? - 玩樂天下- 痞客邦

另外還有野鴿。 而通稱的斑鳩是指野生的鳥種. 其鳥種有不少. 在台灣我們較常見的有. 紅鳩、珠頸斑鳩、金背鳩等. 而較不普遍的有翠翼鳩、綠鳩、灰林 ... 於 xmasp10335.pixnet.net -

#59.【自由副刊】珠頸斑鳩- 自由藝文網

布朗說那些搭在樓頂的小房間是鴿舍,他小時候也養過鴿子。所有的鴿舍像是一戶戶鐵皮的 ... 我沒有聽見鴿子叫,也沒有看見. ... 【自由副刊】珠頸斑鳩. 於 art.ltn.com.tw -

#60.斑鳩鴿子

斑鸠是鸽形目鸠鸽科斑鸠属,主要分为山斑鸠、火斑鸠和珠颈斑鸠3类。 羽毛的颜色:众多鸽子中大多颜色为黑色、白色、棕红色以及油光色,斑鸠的羽毛则为棕色 ... 於 sl.birulangit.net