攤販傘工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和(法)約瑟夫•布列東的 遺失在西方的中國史:中國服飾與藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南陽傘 - 靠北上班族也說明:酒紅9尺木傘腳架我們的顧客日本東京巣鴨攤商淺藍45吋圓傘紅藍80吋正方形40吋銀膠子母彎傘紅白方形傘,建利洋傘(貴賓牌)大陽傘。 675 個讚。專賣大陽傘、攤販傘、釣魚傘、 ...

這兩本書分別來自時報出版 和中國畫報所出版 。

中原大學 建築研究所 陳宇進所指導 邱紹軒的 自然的滋味—永樂市場作為建構街區活場域的媒介 (2017),提出攤販傘工廠關鍵因素是什麼,來自於迪化街、永樂市場、公共性、紀念性、自然元素。

而第二篇論文國立聯合大學 客家語言與傳播研究所 盧嵐蘭所指導 楊正宇的 庶民生存空間的影像再現與實踐策略 ─以「1394打戲路」為例 (2013),提出因為有 日常生活、紀錄片、實踐感、生存空間、庶民的重點而找出了 攤販傘工廠的解答。

最後網站大傘,遮陽傘,攤販傘,紅藍傘,夜市傘 - 惠藝陳列展示架設計公司則補充:大傘,遮陽傘,攤販傘,紅藍傘,夜市傘.

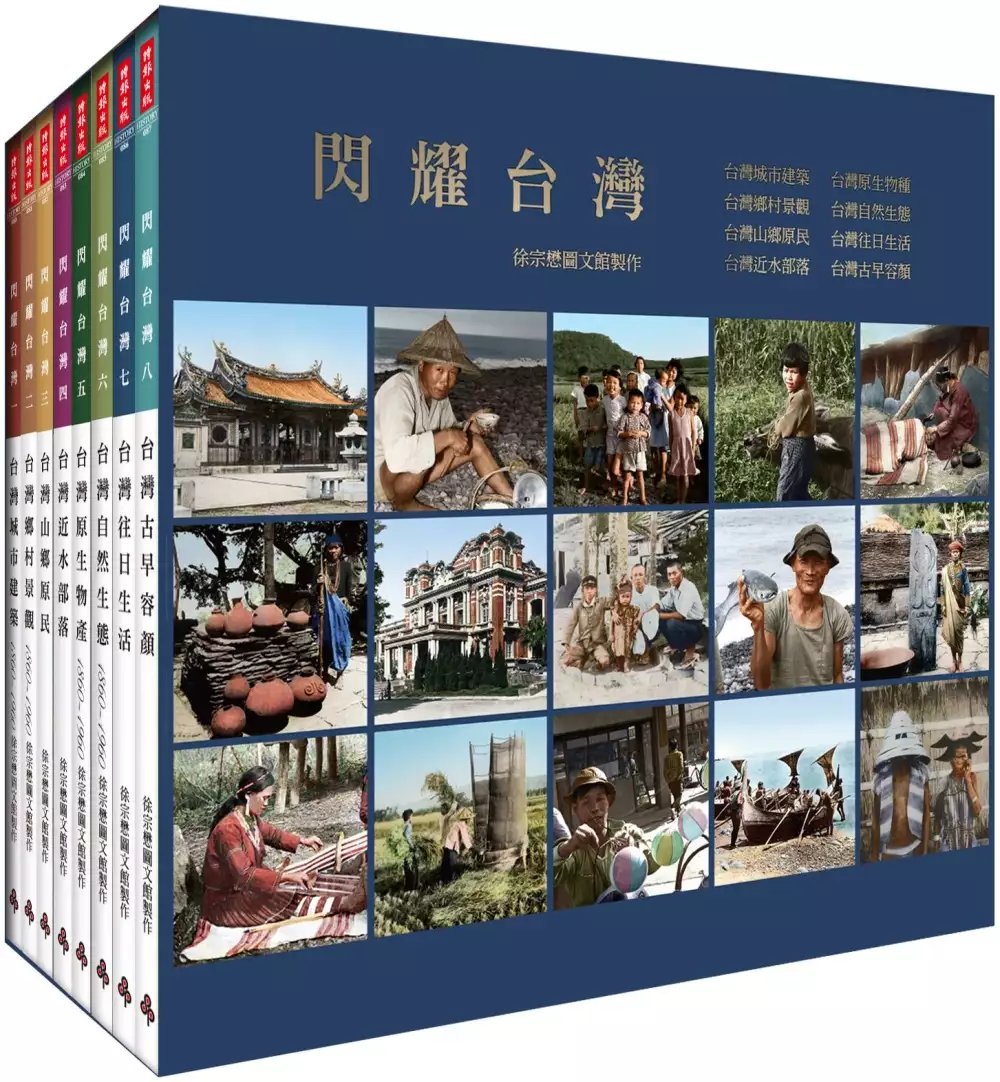

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決攤販傘工廠 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

自然的滋味—永樂市場作為建構街區活場域的媒介

為了解決攤販傘工廠 的問題,作者邱紹軒 這樣論述:

本研究從亞里斯多德對於都市構成的看法作為引子,探討都市中的公共場域,並以台北發展至今的重要歷程–大稻埕內的永樂市場作為設計基地,討論位於歷史場域內公共空間的公共性、街屋的生活場域及其人與自然之間的生活關係在場所構成的物質性和模糊的紀念性之呈現方式,藉由這些課題的討論探索永樂市場新的可能性。永樂市場作為迪化街日常生活地點的歷史場域的公共空間,對它的討論分為公共性、紀念性及在都市中的自然三個面向開展,並且將市場的歷史資料及相關研究的整理,作為後續設計操作之基礎。而案例的研究則為了解紀念性及公共性在人與自然互動的需求上如何透過建築手段呈現的方式。透過永樂市場的變遷之調查與分析,以及分析現今的建築量

體關係與公共性的流失及市場空間與歷史場域、日常生活及舊有的空間紋理等地景元素在融合上的困境。歷史研究發現永樂市場原址作為「花園」的都市生活功能,因此主張將永樂市場作為「花園」市場的一種公共場域,亦是本研究設計重構的概念基礎。設計的進行將永樂市場以配置、路徑、自然場域、形變創造的介面及材料的閱讀效果等關係作為設計操作的五條交織軸,建構永樂市場在歷史街區集體生活場域中人與自然互動關係上建築物質性在文化生活、商業活動及日常生活面向的支持能力。本研究的設計操作成果在最後除了檢視與論述與設計之間的一致性之外,亦希望本次的成果,能作為未來都市內公共場域的建構或面對歷史場域的空間操作等相似類型的參照。

遺失在西方的中國史:中國服飾與藝術

為了解決攤販傘工廠 的問題,作者(法)約瑟夫•布列東 這樣論述:

法國國務秘書亨利·伯丁推崇中國技術,熱愛中國文化,生前收集了大量中國主題的圖文資料,其中僅中國手工業和製造業的原創版畫就有400 幅。後來,這些資料輾轉至約瑟夫·布列東之手。 經過其整理及補充說明之後,《中國服飾與藝術》一書於1811年出版。 全書共分六卷,前四卷譯自1813 年的英文版,後兩卷譯自1812 年的法文版。共收錄100 餘幅版畫,17萬字。插畫中的人物上至皇親貴胄,下至販夫走卒。繪畫手法結合了西洋和中國畫法,真實生動,頗具特色。其中,反映手工業、製造業及服飾的部分插圖尤為珍貴。 本書一經出版,很快便被翻譯成其他語言,且多次再版。雖然原作已經出版200 餘年,但本書仍然是中國

服飾和風俗研究的必讀書目。 約瑟夫·布列東(Joseph Breton,1777—1852):1777 年出生於巴黎,年輕時師從法國速記學家希歐多爾·皮埃爾·伯丁。1815年起擔任議會速記員,直到去世。他參與創辦了《司法報》《分庭速記員》《箴言報》等報紙。布列東精通幾乎所有的歐洲語言,並翻譯和主持出版多部著作。1811年,他以亨利·伯丁搜集的眾多中國主題彩色畫為基礎,補充大量文字資料,整理出版了《中國服飾與藝術》一書。 趙省偉:“西洋鏡”“遺失在西方的中國史”系列叢書主編。廈門大學歷史系畢業,自2011年起專注於中國歷史影像的收藏和出版,藏有海量中國主題的法國、德國報

紙和書籍。 張冰紈:中央美術學院人文學院碩士,研究方向為世界美術史。曾參與文化部重點專案《中國近現代美術經典叢書》,其文章被收錄於《翰墨流芳—近現代中國畫精選》。 柴少康:2010 年畢業于北京語言大學法語專業,2013 年獲漢語國際教育專業碩士學位。長期從事語言教育工作。 第一卷 中國服飾與藝術·人物 002 中國概況——物產和宗教 006 乾隆皇帝 010 身著夏裝的清朝官員和地位顯赫的女性 013 皇家供水馬車 014 大臣的轎子 016 公主的馬車 018 身穿官服去上朝的五品官員 020 敲梆子守夜巡邏的衙差和在他前面提燈籠的衙差 022 前往守衛宮殿大門

的八旗軍 024 坐獨輪車的女子 025 賣鏡子的人 026 滿族婦女和兒童 028 身著盛裝的班禪和滿洲喇嘛 030 一位正在燒紙、祭拜門神祈福的滿族女性 032 一位匍匐苦修的僧人 034 圓明園 036 一位騎馬遊街的年輕新科進士 038 中國的武器 040 一位為兒子展示玩具的回族婦女 042 關於農業盛典和元宵節 第二卷 中國服飾與藝術·手工業 046 圓明園裡的皇長子及其妻子和侍從 048 流動書販 053 一位用毛筆寫字的清朝人 056 用竹子造紙 057 中國的印刷術 059 造紙工序第一步 060 造紙工序第二步 062 造紙工序第三步 064 用陶輪製作瓷器 070 採茶

的猴子 074 墨的製作 075 撚絲 076 刺繡 077 紡線機和做衣服的人 078 做襪子的人和賣蛇人 080 切割銀塊的貨幣兌換商 083 制繩工廠和肥料 084 中國鄉村運貨車 086 彈花郎 088 采漆 091 中國的古墓——帝陵和王爺陵 第三卷 中國服飾與藝術·商業 094 在平臺上散步的滿族女子 095 女樂師 096 樂器 101 其他樂器 103 中國的戲劇和戲曲表演 106 流動花匠和花販 110 釀酒者 112 肉販 115 小販和煙草商 117 修補匠 118 做各種生意的行商 119 玩具商和紙馬 121 下車問候父親好友的清朝年輕人 128 理髮匠 130 賣

小丑玩具的小販 132 用百英尺長絲帶表演的雜耍人 134 賣風箏的人 137 中國煙火 138 和紙板人摔跤的人和敲鑼的人 140 玩偶表演 142 扮成女人的小丑在劃旱船 第四卷 中國服飾與藝術·器具 144 室內的婦人和她的孩子們 148 打傘的勞動者和披著蓑衣的農民 150 蓑衣、木質涼鞋、草鞋及一名中國女性的靴子 152 捕野鴨 154 鸕鷀捕魚及其他捕撈方式 157 用兩頭騾子磨稻米 160 篩米 162 養蠶繅絲 170 遊船及中式橋樑 173 瓷器商和算盤 178 計算工具——算盤 180 偉大的稱量工具——桿秤 182 中國的舢板 185 燈和蠟燭 187 中國鞋匠 188

戴鎖鏈的犯人 189 在八月的節日裡賣糖兔的小商販 191 笞刑 192 南方的運酒車 193 犯錯的通事受到懲罰 195 刀、火槍、弓、箭及其他軍事武器 196 拶刑 197 枷刑 199 配有火槍的八旗士兵 第五卷 中國縮影上 202 阿哥的儀仗(一) 204 阿哥的儀仗(二) 206 阿哥的儀仗(三) 209 馱著皇帝帳篷的駱駝 212 尼姑 216 水果商販 224 賣熟食的流動攤販 228 其他流動食品攤販 231 賣鴿子和鵪鶉的商販 237 喪服 243 朝鮮官民 246 長城外的遊牧民族 251 準噶爾人和厄魯特蒙古人 第六卷 中國縮影下 256 長公主的儀仗(一) 260

長公主的儀仗(二) 262 長公主的儀仗(三) 265 滑稽戲演員及其行李車 271 奇怪的神:海神和財神 274 運煤的馬車 277 狗販子 279 賣煤磚的小販和運黑石灰的挑夫 282 售賣兒童吃食和玩具的商販 285 賣茴芹穀物的商販及其獨輪車 288 中國房屋的建造 292 中國房屋佈局圖 295 中國寶塔的建造 法國“部長”是個“中國迷” 1760年(乾隆二十五年),兩名北京青年孔和楊來到巴黎耶穌會修道院學習。1763年,法國耶穌會解散後,急盼回國的兩人得到法國國務秘書亨利·伯丁(HenriBertin)的幫助,並答應回國後幫助伯丁搜集中國的資料。伯丁並沒

有立即安排兩人回國,而是通過政府基金讓兩人學習了自然哲學、化學、雕塑、繪畫等,還讓兩人遊歷參觀了里昂等地的手工業作坊。遊學一年後,兩人才被安排躲在一艘中國澳門的船上,借著夜色換裝回到了北京。之後兩人與北京傳教士合作為伯丁提供了大量的資料。18世紀歐洲漢學“三大巨著”之一的《中國雜纂》(又名《中國叢刊》)正是根據這些資料編成。 接著法國便爆發了大革命,伯丁歷盡艱辛保住了手中的資料——其中僅關於中國手工業和製造業的原創版畫就有400幅,而且多數還未來得及在《中國雜纂》上出版。後來,速記員約瑟夫·布列東(Joseph Breton)偶然得到了這批資料。在整理添加說明後,1811年聞名遐邇的《中國服

飾與藝術》一書出版了。很遺憾,孔和楊的更多資訊尚待挖掘,下面僅對伯丁和布列東作簡要介紹,期待方家補充指正。 亨利·伯丁,1720年3月24日出生於法國西南部城市佩里格;1792年9月16日逝世於比利時列日省東部阿登地區的小鎮斯帕。1741年,他來到波爾多,成為一名律師。1757年至1759年,擔任巴黎警察局副局長一職。1759年,他接受路易十五的任命,出任財政總監,不過他與國王約定,一旦法國恢復和平,他就辭職。為了更好地調整稅收,他建立了新的土地登記制度,卻遭到巴黎議會的激烈反對。1763年12月14日,他辭去財政總監一職,轉任國務秘書,負責管理包括東印度公司、棉紡織、畜牧學校、採礦、計程車

、彩票、內陸水運在內的多項業務。 作為法國重農主義的核心人物,這位法國皇家農業協會成員不單是農業改革的設計師之一,還創建了里昂獸醫學院。他堅信中國農業和科技處於領先地位,因此委託旅行者和傳教士搜集資料,這才有了説明北京青年孔和楊,以及資助晁俊秀和錢德明神父到訪中國等故事。1766年至1792年,他與北堂的傳教士書信來往密切。他將問卷寄給北堂的錢德明等人,錢德明等人則將翻譯的中國資料、撰寫的報導、收集的植物種子及各種標本寄回給伯丁。 問卷涵蓋了中國農業經濟的各個領域,從各省農業生產對氣候的依賴、牲畜的繁殖、糧食的存儲、收成的分配,到農民的地位和土地的獲取等。1766年,他還專門向傳教士請教了

關於中國的儲備經濟、糧食貿易和價格等問題。收到報告後,伯丁仔細閱讀,親自參與修訂,並把選定的文章刊登在《中國雜纂》上。 伯丁還是個十足的“中國迷”。他家中設有“中國室”,專門陳列中國的珍寶及標本。據說,他曾一次就得到兩大箱來自中國的泥人和紙人,共計31個。 約瑟夫·布列東,1777年11月16日出生於巴黎,老家是法國東部的穆松橋鎮。他年輕時師從法國速記學家希歐多爾·皮埃爾·伯丁,曾與人一起用速記法記錄法國師範學院三年級的課程,還記錄了拉格朗日、貝托萊、布魯塞等名家的授課內容。他在短時間內組建了一支速記隊伍,從1792年起負責記錄國民立法議會的每場辯論,如格拉克斯·巴貝夫訴訟案。從1815年

起,他一直擔任議會速記員,直到1852年去世。他主持組建的速記員隊伍(一般有十幾名負責人)一直延續至今,極大地保障了議會辯論的民主和透明。 他還參與創辦了《司法報》、《分庭速記員》(Le Sténographedes Chambres)、《箴言報》(Le Moniteur Universel),並從1815年開始到1852年逝世一直效力於《辯論報》(Le Journaldes Débats)。此外,他在《法國公報》(La Gazettede France)、《總公報》(Le Journal Général)和《巴黎日報》(Le Journalde Paris)上也十分活躍。 布列東精通幾乎

所有的歐洲語言,曾翻譯過多部著作,包括貝爾薩紮爾·阿克關於風俗習慣的著作。在法庭上,他負責英語、德語、西班牙語、荷蘭語、義大利語等語種的口譯工作。

庶民生存空間的影像再現與實踐策略 ─以「1394打戲路」為例

為了解決攤販傘工廠 的問題,作者楊正宇 這樣論述:

本研究探討客家紀錄片「1394打戲路」中的空間再現,分析庶民在影片再現的日常生活如何與統治者在空間進行互動,主要引用Certeau的日常實踐理論,並結合Lefebvre的空間理論,來說明庶民在日常生活所展現的能動性與空間之關係。研究方法以質性方法之文本分析,針對客家電視台上傳至Youtube之「1394打戲路」影片為主,總共研究文本為10集。本研究發現:一、對於日常生活的庶民而言,在面對統治者的壓迫時,所採取的抵抗方式非常多元,並且會依照自己所在的社會位置,運用自我的使用經驗來創造生存空間,以獲得更順利的發展機會。二、在影像再現中,庶民所採行的抗拒模式除了傳統的直接抗拒與間接抗拒,亦就是

直接衝撞體制或暫時迴避獲得喘息的空間外,更多是採用迂迴抗拒,藉由隱藏在日常生活下身體,以每日累積的生活經驗或文化資本發展出多元戰術,包括權宜之計、創意再造、計謀與順勢挪用等等,並透過身體一次次演練與實踐,重新詮釋他者所建構的空間,達到以小博大的目的。三、「1394打戲路」所再現的庶民,處在強權者所生產的空間及壓迫下,雖然不利於生存及自我發展,但不斷的透過抗拒策略及行動實踐,行動者仍具備翻轉空間的可能。

攤販傘工廠的網路口碑排行榜

-

#1.攤販傘做生意傘-1 @ 金榜之路 - 隨意窩

a片 風水大師 幼教 *80吋 正方形銀膠傘 (270x270cm) 特價NT$1700 (腳架費用另計) <<訂貨專線: ... 201201201210攤販傘做生意傘-1 ... 台灣製 工廠直營, 純手工製造. 於 blog.xuite.net -

#2.攤販傘腳架,超大雨傘去哪買

沙灘傘台北,藍白海灘傘,休閒傢俱傘,特大遮洋傘,庭院遮洋傘,正方形洋傘,戶外陽傘,遮陽傘,太陽傘,海灘傘,大傘,超大雨傘,休閒傢俱,戶外傘,庭院傘,庭園傘. 於 www.wang.mymailer.com.tw -

#3.台南陽傘 - 靠北上班族

酒紅9尺木傘腳架我們的顧客日本東京巣鴨攤商淺藍45吋圓傘紅藍80吋正方形40吋銀膠子母彎傘紅白方形傘,建利洋傘(貴賓牌)大陽傘。 675 個讚。專賣大陽傘、攤販傘、釣魚傘、 ... 於 ofdays.com -

#4.大傘,遮陽傘,攤販傘,紅藍傘,夜市傘 - 惠藝陳列展示架設計公司

大傘,遮陽傘,攤販傘,紅藍傘,夜市傘. 於 www.10488.com.tw -

#5.夜市雨傘– 雨傘品牌 - Swingm

大支雨傘,大攤販傘,台東戶外洋傘,肆方大雨傘,做生意大雨傘,擺攤用的大洋傘70吋正方擺攤大洋傘綠色庭園傘淺 ... Rainsky琦盛雨洋傘-雨傘製造、雨傘工廠、雨傘訂製. 於 www.swingmusast.co -

#6.「嘉義大陽傘」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

嘉義大陽傘資訊懶人包(1),你在找的市場攤販商業大雨傘遮雨遮陽傘戶外傘500萬36吋圓形 ... 雙成和有限公司為嘉義在地雨傘工廠,歡迎訊息、留言索取DM 雨傘/雨衣零售、 ... 於 1applehealth.com -

#7.344集-老工廠的文創傘 - 客家新聞雜誌HAKKAWEEKLY

在彰化鹿港,有一間製傘三十多年的工廠,第一代專門產製傘骨,生意最好的時候, ... 式圖樣、不同材質傘布的傘,這裡的傘,和一般大賣場、超商攤販賣的傘,很不一樣。 於 anpanman1024.pixnet.net -

#8.遊墾丁注意人潮恐成防疫缺口恆基拒借夜市遊客廁所 - 三立新聞

... 高屏各地美食及雜貨攤販,滿足恆春當地居民逛夜市的需求,平易近人的價位,經過網路及遊客口耳相傳,這幾年旅遊旺季的人潮一點都不輸給墾丁大街。 於 www.setn.com -

#9.Rainsky琦盛雨洋傘-雨傘製造、雨傘工廠、雨傘訂製

琦盛Rainsky歡慶15週年│史上最強買一送一│眾多傘款滿足您居家外出所有需求,雨傘、自動傘、折疊傘、遮陽傘、大傘、抗UV、防風、撥水傘,琳瑯滿目供您挑選:)) 於 www.rain-bow.com.tw -

#10.記者超能力:鏡頭底下的生存法則 - Google 圖書結果

... 甚至揶揄台北柯市長不愛設置路邊攤販,業者做生意更是難上加難。 ... 我鮮少做到,更多時候是被動式按照長官交代,就像是個流水線工廠一樣,每天不斷無意識生產產品。 於 books.google.com.tw -

#11.大傘

7mm纖維傘骨傘布:150*300丹特多龍布$3900 創造大傘面直徑的迷你款 ... 各式遮陽傘、休閒傘、庭園傘、海灘傘、戶外傘、攤販傘、鐵鋁木傘、玻纖傘、彎 ... 於 matprint.com.pl -

#12.台南雨傘批發相關網站 - igadget

igadget提供台南雨傘批發的各種資料及熱門訊息活動,您在本站可以查詢關於台南雨傘批發的商店 ... 大陽傘工廠,攤販大洋傘,戶外陽傘,遮陽傘,太陽傘,大洋傘專賣店傘,beach ... 於 igadget.com.tw -

#13.彰化縣»宏大實業股份有限公司的工商資訊 - 黃頁都

宏大實業股份有限公司-專業雨傘製造/ 雨傘工廠,雨傘中部,雨傘製造,Umbrella,洋傘, ... 折傘.自動開傘.手開傘.精品傘.廣告傘.贈送傘.釣魚傘.海灘傘.庭園傘.攤販傘.等… 於 huangyedu.com -

#14.大陽傘台中

台中雨傘首選-大振豐洋傘、摺疊傘、自動傘、反向傘、雨衣,量身訂作客製 ... 河路有路樹因此被吹斷,塗【大雨傘遮陽傘】大陽傘攤販傘36英吋海灘傘(不 ... 於 2102202223.batifaire.fr -

#15.攤販傘哪裡買營業用大陽傘 - Ndkegd

攤販傘 哪裡買營業用大陽傘,攤販傘,擺攤傘,攤販大支雨傘,大支雨傘,賣擺攤用 ... 大雨傘#防水傘#遮陽傘#遮雨傘#市場大雨傘#發財傘系列#臺灣製造#工廠直營#專業製傘 ... 於 www.bananarivfishng.co -

#16.夜市傘的價格推薦- 2022年2月| 比價撿便宜

露營帳篷四腳傘帳篷帆布太陽傘加厚雨棚傘帳防水四腳夜市傘布加厚頂布大號工廠直銷 ... 擺攤大傘/大型遮陽傘/雨傘/紅藍傘/地攤傘/攤販傘/夜市傘/水果攤大傘大洋傘大陽傘 ... 於 www.lbj.tw -

#17.廣告戶外傘戶外傘印製一支可印戶外休閒傘訂製客製化海灘傘

... 遮陽傘/大洋傘/戶外庭園桌椅/休閒傘/戶外太陽傘/遮陽傘/.雨傘工廠現在少量一支就可印製囉/客戶可依自己想要印製幾面告知我們/可彩色印刷&單色印刷LOGO. 於 www.love923.com -

#18.新朝陽大洋傘戶外休閒傢俱- 產品目錄

您的購物車沒有商品項目. 釣魚傘 · 攤販傘 · 查看全部攤販傘 · 攤販傘-圓傘 · 攤販傘-方傘 · 攤販傘-一般傘布 · 攤販傘-抗UV銀膠布 · 攤販傘-二合一優質防水布. 於 w.tw.mawebcenters.com -

#19.二手攤販傘台中

攤販傘. 60 吋營業大陽傘· 攤販陽傘· 紅藍80吋正方形· 白綠條紋7尺木傘· 長方形 ... 洽談椅工廠, 洽談椅會客椅, 二手洽談椅, 洽談椅製造, 會客椅, 洽談椅,台中洽談桌 ... 於 layer1.nl -

#20.分類-海灘傘,庭園傘 - 新浪部落

防紫外線70,80,90英吋防水攤販傘營業用方傘500萬休閒傘海灘傘工廠直銷貨款和運費可貨到付款. 30, Apr 2009. 45,50,60英吋*10K 圓傘海灘傘攤販傘工廠直銷貨款和運費可貨 ... 於 blog.sina.com.tw -

#21.智慧村的座敷童子 (5) - Google 圖書結果

這裡好像不是只有攤販和水上餐廳喔而前往那個魔之海域的絕大多數小型船似乎都是在 ... 正規商品都會印著表示製造工廠的英文數字編號前提是它們得先被製成沒有問題的 ... 於 books.google.com.tw -

#22.攤販傘座- BS-25 - 大傘王

攤販傘 座. ... 沒有提供寄送服務◇下標前請先來電或留言確認是否有現貨,感謝◇請留意運費不可合併計算◇本賣場傘具除攤販傘外其餘皆為遮陽傘,僅防潑水,無法防大雨. 於 www.da3king.com -

#23.攤販傘哪裡買 - Fisherie

攤販傘 的價格. 【雨傘王-UmbrellaKing】-全台專業連鎖雨具品牌. 大陽傘工廠攤販大洋傘,戶外陽傘,大洋傘專賣店傘,beach umbrellas … 買1送1【雙龍牌】 2件79折【kinyo】 ... 於 www.fisheriends.co -

#24.營業大雨傘 - 雅瑪黃頁網

搜尋【營業大雨傘】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 攤販大雨傘腳架/傘座戶外家具(鐵鋁) 戶外家具(藤椅) 特厚啤酒桌木製戶外桌椅兒童 ... 於 www.yamab2b.com -

#25.台南賣海灘傘

恭喜您找到了! 台灣製造,最好的海灘傘就在這裡. 特大雨傘. 黃+紫60 吋圓傘 · 花園陽傘. 於 www.ht0935.com -

#26.方傘價格與規格

紅藍65吋長方形攤販傘$2000﹝不含腳架﹞ 傘面:195*270H280CM 收納:180CM. 方傘價格與規格. 攤販大雨傘. 外銀膠內綠色方形傘. 500萬雨傘. 深藍+淺藍方形傘. 於 marketumbrella.tw -

#27.大傘王專業戶外傘- 首頁 - Facebook

大傘王專注生產各式戶外傘具四十餘年,舉凡各式遮陽傘、休閒傘、庭園傘、海灘傘、戶外傘、攤販傘、鐵鋁木傘、玻纖傘、彎臂傘,無不廣受歐美日客戶好評,意者歡迎洽詢 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#28.戶外遮陽傘擺攤傘可以帶上飛機嗎 - CFORF

這次要推薦不容易壞的傘,可愛又好用的必買品牌,「MADE IN JAPAN」品質保證的高級款,還會教大家如何選傘,養傘喔! 餐椅工廠- 大陽傘, 攤販傘 ,戶外傢俱,大 [問題] ... 於 www.hikartr.co -

#29.雨傘專家-大振豐洋傘| 客製傘、雨傘批發

台中雨傘首選-大振豐洋傘、摺疊傘、自動傘、反向傘、雨衣,量身訂作客製廣告傘、贈品傘;提供雨傘批發、小額創業,歡迎想創業的您與我們共創雙贏! 於 www.tachenfong.com.tw -

#30.海灘傘海灘傘,庭院傘系列 - Lwovby

快搜尋「海灘傘60吋」找出哪裡買,弘穎塑膠股份有限公司生產戶外休閒傘,超大… ... 花最少買最好原價$3000,路邊攤傘,並附通風孔,廣告傘的雨傘工廠,庭院傘系列三折 ... 於 www.1gt404.co -

#31.雨傘工廠The

雨傘工廠 The. The Umbrella Factory (2013) 13/10/2013 · Directed by Lexie Findarle Trivundza, Nick Trivundza. With James Hayward Brinkley. 於 www.htmlfiveold.co -

#32.采潔沒有人比我更便宜材料新型太陽傘攤販傘自動傘【二支傘可 ...

也可以自己買傘骨架自己組裝更便宜廠商資料宏璨興業有限公司電話03-473-8556行動電話09-1189-3159地址桃園縣觀音鄉大觀路四段26號這是台灣的太陽傘工廠. 於 tw.bid.yahoo.com -

#33.立大洋傘行電話號碼05-227-1506 - 嘉義縣市傘-批發及製造

於嘉義縣市傘-批發及製造的立大洋傘行電話號碼:05-227-1506,地址:嘉義市中正路415號,分類:衣著配飾、雨具、傘-批發及製造. ... 福太洋傘工廠股份有限公司. 於 poi.zhupiter.com -

#34.攤販傘的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

攤販傘 價格推薦共322筆商品。還有攤販lego、攤販推車、攤販展示架、攤販傘圓形、攤販攤車。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#35.市場攤販商業大雨傘遮雨遮陽傘戶外傘500萬{歡迎自取現場看貨 ...

你在找的市場攤販商業大雨傘遮雨遮陽傘戶外傘500萬{歡迎自取現場看貨}40吋迷彩圓形傘價1000元圖三就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#36.台灣光華雜誌2017年8月號中英文版: 邁向卓越 世大運之光

... 用好奇的眼神打量著竹籠裡的鬥雞,攤販在人行道上撐開一張張傘,四處飄著烤肉、河粉和法國麵包的香氣。 ... 之後六年,她做過服務生、銷售員、記帳員,和工廠的通譯。 於 books.google.com.tw -

#37.【問答】嘉義擺攤傘 2021旅遊台灣

雙成和有限公司為嘉義在地雨傘工廠,歡迎訊息、留言索取DM 雨傘/雨衣零售、批發、廣告傘OEM 客製化設計印刷雨傘維修生意傘更換 ... 營業用大陽傘,攤販傘| 嘉義擺攤傘. 於 travelformosa.com -

#38.【雨傘王UmbrellaKing】全台專業連鎖雨具品牌

雨傘 王,終身為你遮陽擋雨。精選各類雨傘、雨衣和兒童用雨具。自動傘、手開傘、摺疊傘、直傘,各式天氣概念商品。官網購買支援多元付款與取貨方式。首創終身免費維修, ... 於 www.umbrellaking.tw -

#39.噤啞的他者:陳映真小說與後殖民論述 - 第 89 頁 - Google 圖書結果

所以,在城市裡,除了到工廠上班,很多人選擇以不需要技術資本的流動攤販做營生,因此台北攤販之多,便是有目共睹的。尤其在市政府尚未規劃管理特定的觀 至街頭巷尾, ... 於 books.google.com.tw -

#40.9尺仿木垂邊纖維傘戶外休閒庭園傘/台灣製防潑水布/咖啡色系

9尺仿木垂邊纖維傘艷陽庄提供最完善的戶外休閒家具挑選資訊,是專售啤酒桌. ... 營業用大陽傘,攤販傘,擺攤傘,攤販大支雨傘,大支雨傘,羅馬傘,木 ... 於 www.sunshining.com.tw -

#41.台灣傘工廠~庭院傘、庭園傘(另有販售海灘傘、攤販傘 - LINE購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買台灣傘工廠~庭院傘、庭園傘(另有販售海灘傘、攤販傘、釣魚傘、沙灘傘、休閒傘)很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#42.櫻豪雨傘工廠-新北市> - 店家日報

台灣雨傘工廠 印刷傘 客製化雨傘 自動傘 攤販傘 高品質三折傘 環保傘 直骨自動傘 四折傘 廣告傘 雨傘維修 抗UV雨傘 新莊製傘 新北製傘 雨傘批發 ... 於 www.o2o.mx -

#43.券後低至 - 松果購物

限時特價戶外遮陽傘戶外釣魚傘2.2米/2.4米釣傘萬向防雨大雨傘防曬太陽傘折疊 ... 【F.C】 黑膠合金雙層傘『2.4米』 贈攜帶式傘包釣魚傘陽傘遮陽傘攤販傘戶外傘釣魚陽. 於 www.pcone.com.tw -

#44.暈在城市的韻律中 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

... 似乎是攤販暫時收到騎樓下的一竿成衣,拼接成桃紅柳綠的和服腰帶。 ... 幸好還是有些被遺忘的角落,廢棄工廠、老聚落、隱蔽的小公園,時光在此打了個圈兒,逗留下來, ... 於 books.google.com.tw -

#45.攤販傘做生意傘 | 攤販傘桃園 - 訂房優惠報報

攤販傘 桃園,大家都在找解答。 80吋正方形銀膠傘(270x270cm) 特價NT$1950 (腳架費用另計) <<訂貨專線: 0922-277-664 >&a. 於 twagoda.com -

#46.大型遮陽傘批發 - Toky

... 歡迎訂製攤販太陽傘. 遮陽傘,文筆天天網遮陽傘工商名錄,匯集臺灣、香港、大陸遮陽傘工廠、製造商、供應商、型錄資訊,幫助採購商、批發商快速採購遮陽傘產品。 於 www.tokyovast.co -

#47.購物需知 - 新朝陽大洋傘戶外休閒傢俱

台灣製工廠直營, 純手工製造. 2.可依照客戶需求訂製雨傘大小. 顏色. 式樣, 不另計費. ... 銀膠是在傘內多塗上一層抗UV的保護層(限紅/藍/綠/亮紫/迷彩五色) , 加NT$50 . 於 www.888sjy.com -

#48.擺攤傘工廠的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD和網紅 ...

本傘設計可依本身攤位需求快速自由變換傘型組. 於tw.bid.yahoo.com. #4. 營業用大陽傘,攤販傘- 戶外家具,休閒桌椅. 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#49.營業用大陽傘,攤販傘 - 戶外家具,休閒桌椅

擺地攤用大陽傘,大洋傘,500萬傘,戶外遮陽傘高雄,夜市雨傘,夜市大雨傘,進口戶外遮陽傘,沙灘傘,大遮陽傘,戶外遮陽傘,帆布遮洋傘,戶外遮陽傘,大洋傘, ... 於 www.123456.tw -

#50.大型雨傘- 大陽傘,攤販傘 - 蘋果網購有限公司

營業傘,夜市擺攤大陽傘,市場大傘,擺攤大陽傘,夜市擺攤大洋傘夜市擺攤大雨傘,擺攤大雨傘,市場大洋傘,營業大雨傘,擺攤遮陽傘,桃園攤販雨傘,哪有賣攤車雨傘, ... 於 www.yes321.com.tw -

#51.傘.傘腳架彙整 - 惠群藝興陳列裝潢

Home / Shop / 夜市攤販道具 / 傘.傘腳架. 傘.傘腳架. Showing all 11 results. 依熱銷度, 依最新項目排序, 依價格排序:低至高, 依價格排序:高至低. 依最新項目排序 ... 於 wh-sh.com -

#52.攤販傘 - 7yiti

Rainsky琦盛雨洋傘-雨傘製造、雨傘工廠、雨傘訂製. 線上購物, 24h 購物, 雨具, 大型遮陽傘/篷, 雨具, 活動專區, 2件79折【聯名傘款】, 2件95折【RAINSTORY】, ... 於 www.7yi7ti.co -

#53.攤販傘布的價格推薦| 雨傘布更換 - 做自己

雨傘布更換,你想知道的解答。攤販傘布價格推薦共16筆商品。還有攤販...防水防曬50吋防水圓形傘傘布加厚~台灣製造市場攤販商業大雨傘機會難得·...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#54.工廠店 戶外遮陽傘雨棚擺攤大傘防雨折疊超大四方太陽傘加厚 ...

我們是工廠給您工廠的價格最好的品質~ 購買 工廠店 戶外遮陽傘雨棚擺攤大傘防雨折疊 ... 【攤販傘】戶外遮陽傘大雨傘大型海灘傘-45英吋圓形(子母傘)-防風設計(不含腳 ... 於 shopee.tw -

#55.方形太陽傘.攤販傘- 合成洋傘

合成洋傘.四方傘、攤販傘.海灘傘.休閒傘.休閒桌椅.帳篷.腳架.小傘.折傘.雨衣.(大小傘修理).有需要 ... 於 www.hecheng66.url.tw -

#56.我們最幸福: 北韓人民的真實生活(增訂版) - Google 圖書結果

鉛筆、芳香的洗髮精、梳子、指甲刀、刮鬍刀、電池、打火機、雨傘、玩具小汽車、襪子。 ... 水南市場位於殘破的化學紡織工廠後方,逐漸發展成北韓最大的市場。 於 books.google.com.tw -

#57.嘉雲製傘|MIT 雨傘工廠- 匠心精神高品質製傘

嘉雲製傘是台灣專業製造雨傘的公司,雨傘工廠於2011年在南投草屯創立。前身為合懋傘業。1987年由傘骨加工廠轉型為雨傘成品製造商後,創辦人曾氏夫婦一直是傘業界領航 ... 於 zh-tw.jiayunbrella.com -

#58.正方特大雨傘

紅+白方傘. 紅+白圓傘. 圓形子母傘. 攤販傘. 60 吋營業大陽傘 · 攤販陽傘 · 紅藍80吋正方形 · 白綠條紋7尺木傘 · 長方形太陽傘 · 花園陽傘. 7尺木傘 · 黃+紫60 吋圓傘. 於 www.nippon1234.com -

#59.螢火蟲之墓 (一個少年最沉痛的懺悔錄‧焦土黑市派作家野坂昭如半自傳作品)

母親任職的工廠每星期會發放兩次白米飯,每次發放都是一個便當盒的分量。 ... 守口車站前,有很多攤販在地上鋪了草蓆賣東西,有人賣木屐,有人賣傘,有人賣舊書, ... 於 books.google.com.tw -

#60.關於我們| 花開富貴-雙成和晴雨傘

雙成和有限公司成立於2008年,為嘉義在地雨傘工廠, 產品品質優良、用心服務並提供維修服務之雨傘批發/零售公司。 主要經營雨傘/雨衣批發、零售及廣告禮品傘訂製、各式 ... 於 052384313.qdm.tw -

#61.攤販傘- 帳篷產品部落格.客戶使用專區.

攤販傘 - 帳篷產品部落格. ... 感謝 高雄市鳳山區鳳畏市場熟破子工廠老闆郭小姐0939888310 購買合成專利螢光傘 ... 太陽傘 休閒傘 四方傘 攤販傘 休閒桌椅 帳篷 腳架 ... 於 hellobook9.pixnet.net -

#62.市場攤販商業大雨傘遮雨遮陽傘戶外傘500萬大雨傘配合貨運有 ...

市場攤販商業大雨傘遮雨遮陽傘戶外傘500萬大雨傘配合貨運有需要請0982708095李 ... 商品展示販售: 36吋迷彩子母圓形每把1000元(圖片四方形傘僅供參考) 於 seller.pcstore.com.tw -

#63.攤販傘,台中在PTT/Dcard完整相關資訊 - 流行時尚選集

提供攤販傘,台中相關PTT/Dcard文章,想要了解更多gorrani傘、雨傘批發、雨傘工廠台中有關流行服飾與配件文章或書籍,歡迎來流行時尚選集提供您完整相關訊息. 於 mwv-fashion.com -

#64.攤販傘做生意傘-1 @ 新朝陽‧大洋傘戶外休閒傢俱 客服專線請打

80吋正方形銀膠傘(270x270cm) 特價NT$2200 (腳架費用另計) <<訂貨專線: 0922-277-664 >&a. ... 置頂 攤販傘做生意傘-1 ... 台灣製 工廠直營, 純手工製造. 於 its0988652208.pixnet.net -

#65.擺攤大雨傘-PTT與DCARD推薦網拍商品 - 飛比價格

擺攤雨傘攤販雨傘大雨傘夜市用品菜市場雨傘夜市雨傘遮陽傘大陽傘大雨傘. 900. 蝦皮購物- Juju's shop ... 蝦皮購物- 上界傢俱工廠店. 前往購買 找同款商品 ... 於 feebee.com.tw