手套工廠批發的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BoBurlingham寫的 小,是我故意的:不擴張也成功的14個故事,8種基因(10週年全新增訂版) 和馬克.史蓋茲克的 全球頂級牛排紀行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站PVC、NBR、乳膠手套 - 永詩國際也說明:9吋手套、12吋、百級、千級、無塵室手套、高雄手套批發、乳膠手套、NBR手套、電子手套. ... 永詩國際. 無塵室耗材的專家. 一站式購齊,最全面的工廠及無塵室耗材公司 ...

這兩本書分別來自早安財經 和遠足文化所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 邱志聖所指導 謝文昌的 自有品牌電子商務策略行銷 -以卡培爾公司為例之4C架構觀點 (2012),提出手套工廠批發關鍵因素是什麼,來自於4C架構、策略行銷、電子商務、網路行銷、自有品牌、中小企業。

最後網站【台灣老店】一套入魂麒琳實業| 鏡週刊 - LINE TODAY則補充:他苦思轉型,改用頂級牛皮做高端產品,如今登上大聯盟的台灣球員手套都出自於他,也是日本知名棒球手套最信賴的代工廠,每月外銷1,500個到日本。 廣告(請 ...

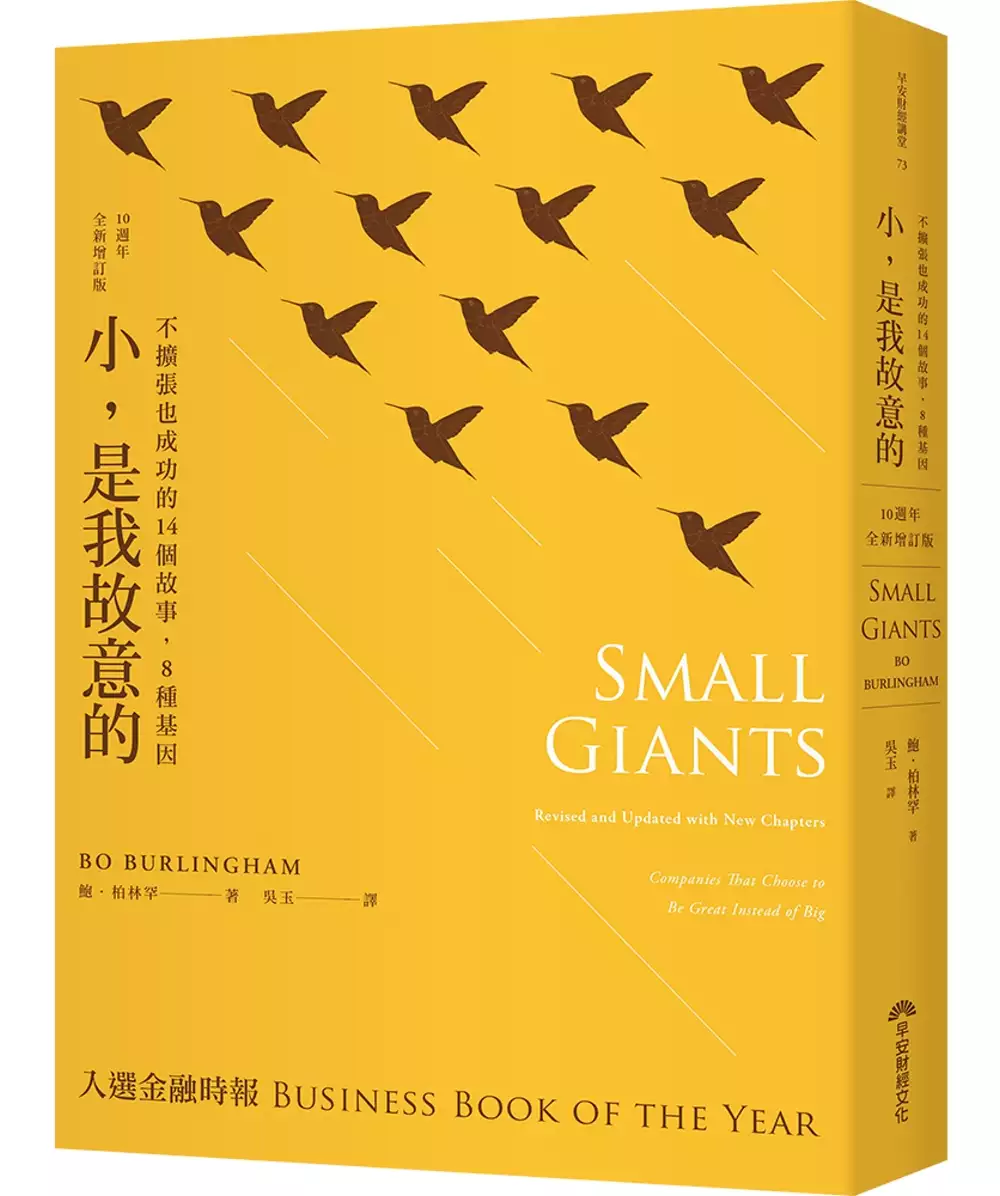

小,是我故意的:不擴張也成功的14個故事,8種基因(10週年全新增訂版)

為了解決手套工廠批發 的問題,作者BoBurlingham 這樣論述:

我放慢腳步, 因為我有更重要的任務! 有一群中小企業── 別人搶訂單,他們卻把客戶介紹給對手;別人想做大,他們卻「不」讓公司成長; 他們很低調,卻非常成功。如何辦到的? 《金融時報》年度最佳商業書!EMBA指定選書!全新增訂紀念版! 許士軍、葉匡時、吉姆柯林斯、賽斯高汀等專業推薦! 10年前,他們規模雖小卻令人驚豔;10年之後…… 擺在我們眼前的這些公司,有些很小,有些很大; 有些仍在成長(應該說大部分都在成長), 但有些選擇完全不成長,甚至刻意讓生意不要做太大。 這些公司的共同特徵是:他們努力讓自己成為同行裡最好、最頂尖的,而且都有著神

秘的「魔咒」。 想也知道,這麼好的公司,都有能力募集資金, 讓公司快速成長──也就是跟別的大公司一樣, 要嘛併購別的公司,要嘛開發更大的市場。 然而,他們還是搖頭,選擇「不」追求營收成長、「不」擴大市場。 因為,在他們心中,還有別的目標,比「規模大、成長快」要來得重要。 這個目標,常被許多主流大企業與新創公司忽略,但卻是他們成功獲利的關鍵。 鲍.柏林罕在十年前發現了這群很低調、但卻很成功的企業,寫成了這本暢銷書。十年後,他為讀者追蹤了這些企業的發展,網路上也組成「小是我故意的社群」,分享他們的故事。到底,「故意小」有什麼祕訣? 這些企業的成功──與失敗──告

訴我們什麼樣的經營智慧? 名人推薦 這本非常好看的書,應該能啟發成千上萬創業者,拒絕快速成長的迷思,真正投入自己有熱情的事業。── Jim Collins,《從A到A+》作者 如果你還不明白小而美的道理,你需要讀這本書!──Seth Godin,《紫牛》作者 讀這本書,讓我們恍然大悟!──許士軍,元智大學講座教授 一本難得的好書!──葉匡時,政治大學教授

自有品牌電子商務策略行銷 -以卡培爾公司為例之4C架構觀點

為了解決手套工廠批發 的問題,作者謝文昌 這樣論述:

台灣中小企業過去一直停留在製造代工的階段,對於創立自有品牌與跨國B2C的業務版圖的開拓極微稀少,其中棒球運動用品製造產業,因為人力成本問題,早已多數外移至中國大陸與東南亞發展,留在台灣發展的代工廠,業務範圍幾乎只剩台灣本地的需求,其規模也縮減得很小,更談不上發展跨國自有品牌的嘗試。在網路科技尚未成熟的年代,建立自有品牌與外國通路的門檻極高,除了需要鉅額的資金之外,人才管理與市場知識也使得中小企業在這個領域望之卻步,然而這個門檻在網路科技進步之後,已經大幅降低,跨國的資金流、物流、資訊流的服務都已經非常成熟,這些配套環境使得中小企業得以突破過去的限制。卡培爾國際有限公司為一家新創的自有品牌電子

商務公司,其營運的業務為客製化棒球手套,銷售市場包含美國、加拿大、台灣、日本、韓國、澳洲…等棒球國家,希望透過電子商務結合網路行銷的方式,把傳統的客製化棒球手套,打造成為一個能夠行銷全球的事業。本研究以策略行銷4C交易成本理論為基礎,分析卡培爾公司在營運之初所面臨的4C狀況與挑戰,試圖以4C架構提出策略行銷的解決方案,期望透過這個案例,探討台灣中小企業結合台灣製造優勢與網路科技,創立自有品牌開拓國際市場的可能性,同時透過這個個案的經驗也希望能為其他台灣中小企業提供實務經驗的借鑑。關鍵字:電子商務、網路行銷、自有品牌、中小企業、4C架構、策略行銷

全球頂級牛排紀行

為了解決手套工廠批發 的問題,作者馬克.史蓋茲克 這樣論述:

從德州、法國、蘇格蘭、義大利、日本到阿根廷 第一本橫跨全球四大洲 探尋舌尖極上風味的牛排全書 今年度最「肉慾橫陳」的飲食經典 「麥可.波蘭(Michael Pollan)關心的是環境,我追求的是風味。」─馬克.史蓋茲克 ★ 什麼樣的牛排稱得上「頂級」?你該在意的是油花分布、牛肉產地或者牛隻品種? ★ 大理石花紋、霜降、羽毛脂肪…牛排的油花分布學問竟蘊含天大學問? ★ 糟糕的廚藝、恐怖的醬汁…什麼樣的錯誤足以快速毀掉一片上等牛排? ★ 人們對肉食的渴望原來出於天性?祕魯森林的男人若是無法帶肉回家與妻子共享,可能絕子絕孫? ★ 牛排擁有與紅酒相仿、為數眾多的化合物,絕對足以

讓風味評論家分門別類品頭論足! ★ 擁有十四顆米其林星星的法國名廚亞倫.杜卡司(Alain Ducasse),對牛排有著什麼樣的獨到見解? 義大利人會因為水牛奶作的莫薩瑞拉乾酪好吃,還是牛奶作的比較好吃而面紅耳赤噴口水;西班牙農夫為了火腿的風味,還會餵小豬吃橡果…當絕大多數的饕客們將心思放在這些單一品種細緻過濾的橄欖油、陳年香醋、昂貴稀有的日本清酒、單一麥芽威士忌、頂級波特酒等名堂上,本書作者馬克.史蓋茲克不禁問道: 啊,牛排咧? 為什麼北美洲牛排館裡,人們討論的是葡萄產地而非肉牛品種呢?為什麼雜誌架上堆滿品酒雜誌,卻連一本薄薄的牛排通訊都沒有?大家都愛牛排,但誰真的懂牛排?這到

底是怎麼一回事? 受夠了再吞下連一口都嫌多的二流牛排,這位無畏的專欄作家啟程吃遍全世界,試圖為頂級牛排追求定義。他的足跡遍及傳奇性的頂級牛排聖地──德州、法國、蘇格蘭、義大利、日本、阿根廷,以及讓他發現瘋狂的牛排愛好者如何致力追尋「極致肉片」的愛達荷州帕斯墨萊山谷。 史蓋茲克投身尋找醇美風味,並廣泛涉獵牛隻配種、血統歷史、大理石油花,以及更重要卻時常被忽略的草飼或穀飼方式(草飼拔得頭籌)、風味化學(牛排內含有二十五種左右的脂肪)、進化史與肉食主義的關連、羅蘭.巴特對肉類的摯愛、牛肉狂熱者與多樣化選購者的差異(馬克就常擔憂自己要變成後者了),這還僅僅是他關注的幾個面向之一。他的冒險筆記幽

默動人,每個篇章都塞滿讓人有飽足感、散發出肉香與歡樂的文字。 在斟酌過美國黑牛(Black Angus)、神戶牛、奇亞那牛(Chianina)以及一種在滅絕四百年後被納粹復育的歐洲野牛的優點後,史蓋茲克甚至和大廚麥可.史達蘭德通力合作,在多倫多以北的牧場養了屬於自己的小母牛,餵以水果、橡實進行完熟,並且為牠究竟是寵物還是食物的矛盾心理尋找解答,同時為這趟驚人的探索之旅畫下句號。 作者簡介 馬克.史蓋茲克(Mark Schatzker) 加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)專欄作家,作品常見於《CN旅行者》(Conde Nast Traveler)及《石板》(Sl

ate)雜誌。曾入圍詹姆斯比爾德新聞獎(James Beard journalism award),現居多倫多。 譯者簡介 李靜怡 紐約州立大學電影系畢業,副修社會學系,熱愛青年集體公社、泥潭泛舟和漫畫。曾於紐約、北京、《破報》等處工作,一窺堂奧。現為影像設計、導演、鬼丘鬼鏟現場藝術團體成員,於游泳池、柏林戲院、釜山打麵店、美術館發表作品。譯有《浪費:全球糧食危機解密》(遠足文化)。 序言第一章 德州第二章 法國第三章 蘇格蘭第四章 義大利第五章 日本第六章 阿根廷第七章 佛羅昂絲第八章 重返源初地後記 《環球郵報》(The Globe and Mail)專文介紹

耗時三年,作家馬克.史蓋茲克終於找到了完美牛排 馬克.史蓋茲克花了三年時間尋找美味牛排,其冒險過程詳實記載於他甫出版的美食聖經《全球頂級牛排紀行》裡。他同時還是個烤肉高手,環球郵報記者伊恩.布朗,就品嚐了他親手煎的牛排。 在馬克位於多倫多的家裡,最引人注目的,就是客廳地上攤平的大片牛皮地毯。他的小女兒葛列塔老愛在上面玩耍。那牛皮來自馬克養的牛,牠叫作佛羅昂絲。佛羅昂絲除了被製成地毯以外,還生產了味道無與倫比的草飼牛排,葛列塔可忘不了那好味道。她看起來並沒有為佛羅昂絲感到哀傷。馬克的家,可真是道地的牛肉之家。 在你眼前的,可是從六歲開始,就在爸爸帶領下愛上牛排的傢伙;如今,他花了整整

三年的時光,尋覓味道驚人的好牛排。答案就在《全球頂級牛排紀行》這本書裡。 三年前,史蓋茲克先生(這可不是單純敬語,我們得用充滿肉感的姓氏稱呼這位剛寫了一本關於牛排的書的大哥)動身出發,準備重新點燃被北美飼育工廠穀飼牛肉所澆熄的肉渴望。令他吃驚的是,當時還沒有任何一本以牛排為主題的書出版。 在愛達荷州,葛倫.亞倫希亞經營的愛達史普林牧場那兒,馬克終於吃到了能帶他上天堂的牛排。 「食譜成千上萬,」他解釋道,「但確實沒有人用《全球頂級牛排紀行》的方式談論牛排。」《全球頂級牛排紀行》投身尋找醇美風味,並廣泛涉獵牛隻配種、血統歷史、大理石油花,以及更重要卻時常被忽略的草飼或穀飼方式(草飼拔得

頭籌)、風味化學(牛排內含有二十五種左右的脂肪)、進化史與肉食主義的關連、羅蘭.巴特對肉類的摯愛、牛肉狂熱者與多樣化選購者的差異(馬克就常擔憂自己要變成後者了),這還僅僅是他關注的幾個面向之一。他的冒險筆記幽默動人,每個篇章都塞滿讓人有飽足感、散發出肉香與歡樂的文字。 但讀《全球頂級牛排紀行》是一回事,要專程拜訪深入作者家中吃他煎煮的肉塊,又是另一回事了。 我和老婆在八點後抵達馬克家,他的太太蘿拉.麥克里歐德正把剛出生的雙胞胎凡爾特和亨利送上床。(他們家的寶貝吃草飼牛肉泥當嬰兒食品)。馬克都在自家廚房為他的三個小天使準備食物。 馬克拿出一片他稱呼為「貨品牛排」的玉米飼育肋眼牛排,他

從當地肉鋪買來的。他正是為了這種標準、通用版的牛排,踏遍七個國家,尋找更讓人心服口服的美味答案。 另外還有一大片黑毛和牛草飼肋眼,那頭牛是佛羅昂絲終於一去不復返後,他在安大略省一起幫忙農人飼養出來的,靈感來自日本神戶牛排。史蓋茲克先生還沒算出每份牛排的成本攤銷,但一頭牛成本就要兩千美金。旁邊還有兩片愛達荷州帕斯墨萊城帶回來的兩份草飼肋眼。 在剛寫了一本關於牛排的書的男人家中吃牛排,好處是他知道自己在說什麼。置身粗暴而武斷的食物世界,許多人早已語無倫次:他們意見多多,但品味偏狹。史蓋茲克卻想打破所有刻板印象。 馬克尋找美味牛排的第一站是德州(讓他心涼了半截與徹底失望,還被迫吸入滿胸腔

的飼育場糞塵);前往法國(在那兒參觀了拉斯科牛排壁畫,並吃下納粹所復育的一萬年前野牛);造訪蘇格蘭(這篇包含了大量駭人的陰囊與人工授精細節,和動人的高地草飼牛排);義大利(好吃);日本(比好吃還好吃)和阿根廷(營火烤肉課程);接著,他回過頭來養了佛羅昂絲(和大廚麥可.史達蘭德通力合作,養在多倫多以北的牧場,以大量橡實、蘋果和胡蘿蔔進行完熟,我所提到的還只是牠日常大餐的一小部份而已)。最後,他來到愛達荷州,葛倫.亞倫希亞開的愛達史普林牧場,那裡的牛排立刻讓他碰觸到天堂的滋味。 「聞聞看。」史蓋茲克指了指他廚房裡的幾塊肉類樣本。我和老婆聞了牛排。這輩子,我一直以為,肉販賣的牛排其味道就是標準的

肉味。肉的味道也還不。但是,如果將味道深沈豐富的和牛比擬為危險派對上碰到的性感美女的話,那麼愛達荷州的肋眼則徹底讓我了解到肉販所賣的樣本牛排,根本沒有一點真實肉味。頂多,是一種難以名狀的牛肉概念罷了。 史蓋茲克扯下一張廚房紙巾,擦拭著牛排。調味和煎烤前必須先讓牛排保持乾燥,以免產生「沸水味」。有時,史蓋茲克的語調會突然切換成肉類科學家模式。一位他在蘇格蘭碰到的法國人就因為相同理由,堅持要用鑄鐵鍋,特別是當他要煎的是真空包裝的牛排時。 接著,如果你有高血壓的話可以跳過以下步驟,馬克撒上一大把猶太粗鹽,抹在牛排兩面。當他撒鹽時,還一邊滔滔不絕講著演化論。 「人腦有百分之十三是由Omeg

a-三脂肪酸組成的,」他說,「事實上,有某些論點認為,當人類開始品嚐非洲海岸的生蠔時,那正是人類智慧進化的開端。」他直接拋出書中的重要辯證,也就是人腦產生的肉渴望,促使人類狩獵較為肥胖的動物,而不像其他靈長類動物老想揀些死掉的乾瘦動物來吃。 「從演化論的觀點來看,很有趣的是,人類是不會去吃太瘦的肉的,因為那會讓我們死掉。」史蓋茲克相信人類喜歡美味牛肉是因為進化優勢,因為美味肥肉同時也帶給我們生存與智力提升。這理論太棒了! 史蓋茲克不像許多烤肉作家有著濃濃的男人味,但他可不是全素者,甚至他還極力暗示全素者母親很有可能會阻礙幼兒的智力發展。到時,當反對肉食的族群閱讀《全球頂級牛排紀行》,一場戰

爭勢必隨之引爆,我們可以拭目以待。史蓋茲克的祖父當年為納粹槍殺身亡,因此,他特別愛強調希特勒也是個素食者。 我們踏過佛羅昂絲的牛皮來到陽台。「我當時也不確定安大略的草是不是夠好。」史蓋茲克一邊說的同時,牛排在煎鍋裡被瓦斯火加熱了十分鐘。(他補充說:瓦斯火並不像阿根廷人說得那麼糟。)草飼牛肉充滿變數,甚至連閹牛在什麼時間吃草,都會影響牛肉品質。產量和品質穩定程度(此為穀飼牛肉的最大優勢)相當複雜。史蓋茲克吃過的難吃草飼牛排比好吃的多很多。 但好吃的草飼牛排真的很棒。「我有點毀了我爸的牛排興致,」他坦承,「現在,每當他上牛排館時,我問他味道如何?他都會說爛透了。」 愛達荷肋眼對蘿拉來講有點

太生了,因此牛排又被放回鍋子再煎兩分鐘。當史蓋茲克碰到她時,蘿拉還是個全素主義者。「很多人認為牛排的祕訣在於料理方式,」史蓋茲克說,「其實不是。牛排本身才是重點。」他回到餐桌上,將牛排切成半吋厚的薄片,分給大家。 要開動了,史蓋茲克說自己是個牛排控,並且執著於一些小細節。他要我們從貨品牛排開始,再吃黑毛和牛,最後才是愛達荷州肋眼。 我承認我不太挑牛排。甚至偶爾還會跑去麥當勞吃東西,而且還很滿足。肉販牛排感覺還滿美味的,至少是一開始啦。烤牛肉香氣和脂肪前味早已讓我飢腸轆轆,這也是一開始而已。但那牛肉味道只在我嘴裡停留數秒鐘之久,幾乎是第一口之後就不見蹤影。(《全球頂級牛排紀行》書裡對所謂

的第幾口有著詳細的討論。)接著,就完全沒味道了。 相比之下,黑毛和牛還真是宇宙爆炸級的美味:更多汁、味道更豐富,讓人沈醉。我好像吃下了什麼罕見珍品一樣,感到些微的罪惡感。它的中味更強,牛排風味勁道十足,我嚼了五口以上都還是那麼有味道,而且飽含脂肪。我吃了五片和牛,就已經是極限了。不是因為它不夠好,而是它太好吃了,就像糖果一樣不能貪多。 坦白說,我以為愛達荷草飼牛肉會令人失望。風味十足的黑毛和牛,恐怕已經是本人此生所吃過最美味的牛排了。但草飼肋眼更是宛若天啟。我知道這樣的形容詞讓人覺得美食專欄作家都很愛自嗨。但寶貝,這可是千真萬確。愛達荷牛排有著黑毛和牛的中味與力道,但卻沒有那鼓肥膩感。

而它的味道,確實是如假包換的牛肉味。它像迷人的戀人一樣,豪放不羈,但又持久。我像是來到了牛肉風味的地底殿堂。每一口,草飼牛排的風味勢頭就愈加複雜,而非減少。我想,牛排除了堅果味與核果味之外,還帶有一點檸檬草的味道。容我再重複一次,這才是真的牛排味。我吃下五片草飼愛達荷牛排,又再吃了兩片貨品牛排,以再次確認我的重大發現,接著又吃了兩片愛達荷牛排。之後,我覺得自己該停止了。 「事實上,我們現在吃的牛肉已經沒有以前多了。」史蓋茲克說。他已經找到了好牛排,而愛達荷來的好牛排一份要價二十五美金。(貨品牛排則花了他八點六塊美金。)但一分錢一分貨。史蓋茲克認為他和作家同時也是當地廚師的麥可.波蘭(Mic

hael Pollan)有著相同使命。「他關心的是環境,但我追求的是風味。我們吃下太多的工業製食品,而那些東西一點味道也沒有。」 我們又多待了一個小時,大聊牛排,以及一頓美好晚餐會讓你聯想到的主題:劇場、小孩、寫作、出版,最不有趣的則是納粹。「美味終究是難以言喻的個人感受。」史蓋茲克說。好險,要吃出好味道可沒那麼難。 第五章 日本日本人向來以其登峰造極的感官系統為名。他們是全世界最頂尖的完美主義者,比起德國人有過之而無不及,我只花了一小時站在日本泥土地上,就親眼目睹此文化特質。事發當時是凌晨一點,我坐在從成田國際機場開往東京市區的巴士上。不管是我坐的巴士或全世界的接駁巴士都一樣,皆配有無

限感應器,所以經過收費崗時不必停下來排隊。當第一個收費崗出現在眼前時,司機似乎完全沒有要減速的意思。一開始,很像是開得很順,但當閘門越來越逼近而司機又遲遲不減速時,一場衝撞看起來無可避免。就算司機想煞,也來不及煞了。我死命抓著扶手,準備好正面迎接撞擊,連尖叫都省了。短短一秒鐘之後,擋風板就要撞上收費崗,如同春日嫩枝般摧折,車子會從上方慢動作飛躍過去直接撞向伸手拿零錢的收費員,他的鎖骨肯定不堪一擊。在那災難爆發前的一秒鐘,我幻想自己看著日本警察把肇事司機推上豐田製的警務車後座,一邊等待另一輛接駁巴士到來。就在電光火石的一瞬間,閘門用一種機械而淡漠的方式迅速打開了,非常日本人阿。司機瞇了一下眼睛,

朝著東京市區開去,沒有浪費這趟旅途的任何一秒鐘。接踵而至的閘門,同樣刺激。每過一道閘門,我發現自己就猛力吸了一口氣,血色慢慢回到指關節。以刺激度來說,這是最令人難以忘懷的機場接駁旅程。凌晨五點,我置身於一大房間,裡面擺買昂貴頂級鮪魚的冰凍屍體,手裡拿著一杯熱咖啡。在此之前的人生裡,我可從沒拿過任何熱罐頭。經過不到四小時的睡眠,咖啡是唯一的救贖,我聘請的嚮導帶我到便利商店晃一下,在收銀台旁邊恰好有個玻璃展示櫃,裡面放滿了熱的咖啡罐頭。熱罐頭咖啡的問題不在於味道,因為咖啡其實還挺不賴的,而是你得要有廚房厚手套才能拿的住它。走向魚市場的沿路上,我像是馬戲師扔拋著燙手馬鈴薯一樣,直到幾條街之外,咖啡才

冷卻下來,我小心翼翼打開它喝了一口。當天稍晚,我又買了一罐。鮪魚看起來凍僵了,感覺比牠身子下的水泥地板還硬。牠們被排成長長一列,眼皮上被貼著指示重量的黃色或紅色貼紙。東京築地魚市場是世界最大的海鮮批發和魚貨市場,每分鐘有無數鮪魚被得標買家送上推車帶走。但真正被高價競逐的或許不是鮪魚本身,而是躲藏在魚皮、尾巴、魚鰭裡的脂肪。穿著橡膠雨鞋的買家們在房子內踱步,用鶴嘴鋤輕輕敲擊僵直的魚尾。彷彿是地質學家在探勘礦藏,只是他們尋找的寶藏是魚類脂肪。如果鮪魚的尾巴越肥,那可能表示肚裡的脂肪層越豐厚。五點半一到,日本肥油探勘員拋下冷凍鮪魚,面朝著戴著紅帽的拍賣員靠攏。拍賣開始。買家們忙不迭地舉手。有喊聲也有

咕嚕叫聲。某處鈴聲大作,另一個男人則是和諧地持續喊著一個單字,他的發聲長又長,所以根本聽不見拍賣員在喊些什麼。拍賣聲時而高昂,時而突然沈寂,隨後又開始鼓噪,像是足球賽球迷一樣。另一個男人用黑色蠟筆在魚體上一一寫下得標買家名字。「他們怎麼知道哪條魚已經賣掉了?」我問嚮導。「我也不知道,」他說,「我聽不懂他們在說什麼,他有時候好像是在唸些數字。」當日拍賣場上最重的鮪魚達一百二十二公斤,但最大的魚不見得有最好的賣價。新鮮鮪魚,一位買家告訴我,可以比冷凍鮪魚拿到好上十倍的價錢。而有鮮紅血色的魚自然勝過蒼白淒慘的競爭者。但是,最重要的,賣家看的是脂肪。所含脂肪最多的鮪魚,可以拿到真正的高價。當日清晨最昂

貴的鮪魚價值兩百萬日圓,和全新四門德國福斯汽車賣價相當。如同所有拍賣出的魚一樣,這條鮪魚將在往後數天內,被生魚片師傅用異常尖銳的刀子切成長條片狀,被筷子送往上千萬名壽司和生魚片愛好者的大嘴中。然而,也僅有他們舌內溫度得以融化纖薄魚片。就像躺在我腳邊的冷凍鮪魚屍體,我來日本為的是脂肪。日本或許是世界最先進的科技大國,消費型未來電器崇拜者的心靈淨土,但假如今天討論的是脂肪的話,日本人還保有狩獵採集者的心志。他們尊崇脂肪。我來此觀摩各式脂肪,另一種脂肪也能融化在口中。神戶牛肉被餵以啤酒,並以清酒進行按摩,部份脂肪入口即化。鮪魚脂肪還只是暖身而已。

手套工廠批發的網路口碑排行榜

-

#1.手套批發

捷電企業有限公司. 捷電企業位於彰化縣社頭鄉,專業生產TUP塑膠材質襪子,生產工廠,襪子製造,襪子TPU加工,襪子批發工廠,連絡電話:04-8728236. 於 www.iyp.com.tw -

#2.【台灣老店】一套入魂麒琳實業 - 鏡週刊

今年66歲的蘇文得,是台灣少數仍在做棒球手套的老師傅。他國小畢業便在棒球手套工廠當學徒,20出頭就當廠長;每道工序都純熟,1983年決定創業。 於 www.mirrormedia.mg -

#3.PVC、NBR、乳膠手套 - 永詩國際

9吋手套、12吋、百級、千級、無塵室手套、高雄手套批發、乳膠手套、NBR手套、電子手套. ... 永詩國際. 無塵室耗材的專家. 一站式購齊,最全面的工廠及無塵室耗材公司 ... 於 www.yuengshih.com.tw -

#4.【台灣老店】一套入魂麒琳實業| 鏡週刊 - LINE TODAY

他苦思轉型,改用頂級牛皮做高端產品,如今登上大聯盟的台灣球員手套都出自於他,也是日本知名棒球手套最信賴的代工廠,每月外銷1,500個到日本。 廣告(請 ... 於 today.line.me -

#5.袖套,圍裙,清潔用品製造批發) 棉紗手套,尼龍手套,橡膠手套 ...

誌陞實業有限公司-掌上寶(工作手套,袖套,圍裙,清潔用品,口罩製造批發) 棉紗手套,尼龍手套,橡膠手套,無粉手套製造批發. 於 www.chihsheng.com.tw -

#6.志成行-高雄電子手套批發工廠

志成行是優質的高雄電子手套工廠,自成立以來便能夠讓客戶順利購買到好用、實用的手套耗材; 高雄電子手套批發銷售服務非常完整,還提供免費的電話諮詢。高雄電子手套 ... 於 www.icch.com.tw -

#7.經濟學原理(上) - 第 440 頁 - Google 圖書結果

第4節紡織業;眾所周知的,在大工廠時代剛開始之前,羊毛紡織業極為盛行一種責任分工, ... 曼徹斯特的批發商人致力於研究流行樣式的變動、原料市場、一般商業、貨幣市場和 ... 於 books.google.com.tw -

#8.一次性手套工厂|生产厂家 - 中国制造网

中国制造网企业黄页频道为您搜索到一次性手套生产厂家的工商注册年份、员工人数、年生 ... 加厚薄膜一次性手套批发价格 ... 黑色钻石纹手套工厂车间手套汽车维修手套. 於 cn.made-in-china.com -

#9.【手套系列】PVC無粉檢診手套Our Blog - 華新口罩觀光工廠

MOTEX PVC無粉檢診手套. 產品成分:. PVC,非天然乳膠、無水溶性蛋白質。 產品特性:. 1.塑膠材質不會引起過敏反應。 2.手套呈現透明狀,乾淨舒適,質感佳。 於 www.motexmask.com -

#10.zcc107手套批發賣場 - 露天拍賣

逛逛更多. 一打12雙40元20兩灰40打免運到付工廠批發棉紗手套綿紗手套尼龍棉紗灰沾膠手套工作手套16兩24兩. 40. 銷售 1038. 高級尼龍手套(特厚) 26兩一打12雙90元工廠 ... 於 www.ruten.com.tw -

#11.雲浮點膠手套批發

本文提供了與手套批發去哪裡買便宜,哪裡手套批發便宜點,勞保線手套批發 ... 帆布手套市場還行,一個工廠500人,每人每月發3副,一個月一千五百副,一 ... 於 www.szdutre.com -

#12.桃園手套批發,棉紗手套,帆布手套,獅子牌防滑手套: 福龍企業社

福龍企業社,手套批發,棉紗手套,帆布手套,獅子牌防滑手套,廠商位於桃園; ... 礦泉水批發、洗手粉、擦拭布、50斤垃圾袋、清潔袋、塑膠袋、米袋、手套工廠、塑膠袋工廠、 ... 於 93023.find168.com.tw -

#13.福龍企業社

口罩: 棉手套: 沾膠手套: 尼龍手套: 手套工廠: 棉紗手套: 電子手套: 洗手粉: 太空包: 手套批發: pu手套: 橡膠手套: 棉紗手套批發商: 電子作業手套: 白手套: 粗手套 ... 於 034707110.tw66.com.tw -

#14.手套批發 - 工商筆記本

材質:棉紗手套規格:16、20、24兩顏色:紅、藍縫口包裝:12雙/打特性:防寒防刺防滑防... 棉紗,棉紗手套,特多龍手套,純棉手套,工作手套,手套批發,手套工廠,袖套,口罩, ... 於 notebz.com -

#15.棉手套工廠的分享,PTT、DCARD - 運動情報網紅推薦指南

材質:棉紗手套規格:16、20、24兩顏色:紅、藍縫口包裝:12雙/打特性:防寒防刺防滑... 棉紗,棉紗手套,特多龍手套,純棉手套,工作手套,手套批發,手套工廠,袖套,口罩, . 於 sport.mediatagtw.com -

#16.PVC手套,橡膠手套,批發買賣,通過ISO9001認證,符合美國FDA標準

PVC手套,橡膠手套批發買賣,手套柔軟觸感佳穿戴合手,PVC手套可使用於醫療,食品加工和其他廣泛用途. 於 www.qqq13758.com -

#17.沾膠手套 - 百湍企業社

百湍企業社位於彰化縣,專營沾膠手套,工業用手套,橡膠手指套工廠,沾膠手套工廠,搬運防滑手套,工業用手套,園藝防刺手套,洽詢專線: 04-8889663. 於 www.baituan.com.tw -

#18.工商快訊/手套

五弘科企業有限公司※ 各項手套、橡膠檢驗手套、Nitirle檢診手套、工業用手套. ... 總豪精品企業社提供豬皮手套、防水手套、各式手套批發零售... 聯好有限公司手套. 於 business.com.tw -

#19.醫用手套 - PChome 24h購物

醫用手套. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在此限→ ... 於 24h.pchome.com.tw -

#20.工業手套批發-新人首單立減十元

當然來淘寶海外,淘寶當前有1093件工業手套批發相關的商品在售。 ... 一次性布手套勞保作業工廠批發升旗禮物儀兒童表演純棉白手套薄款. 新品上新. 於 world.taobao.com -

#21.福龍企業社棉紗手套批發商-台灣黃頁詢價平台

專營各類棉紗手套.獵人全系列橡膠手套.各大品牌沾膠手套.電子作業手套.尼龍手套.點膠手套.雙色手套.乳膠手套.PVC手套.帆布手套.NBR手套.13針PU手套.13針紅尼龍手套. 於 www.web66.com.tw -

#22.誼林國際實業有限公司: 工作手套,乳膠手套,NBR手套,PVC手套 ...

雙手萬能,意謂他的負擔傷害也相對的重,不論是美味的烹調、唯美的建築、精細的電子、急難的醫護,雙手都扮演舉足輕重的份量,以滿足各方面工作的需要,不論是從工廠 ... 於 www.yeline.com.tw -

#23.手套批發 - 東鑫興業有限公司

型號: L-1399. 品名: 全止滑、防寒、防潑水手套/女(紅黑/黑). 型號: L-1301. 品名: 全止滑、防寒、防潑水手套/女(三色). 型號: L-1302. 於 www.duengxing.com.tw -

#24.鴻池手套行-http://www.hongchih.com

批發 各式棉紗手套、工業用手套、實驗室用手套、家用手套、口罩、清潔用品. 於 www.hongcih.com -

#25.一丞機車防水手套—工廠直營 - Facebook

一丞機車防水手套—工廠直營. 103 likes. 本工廠已有35年以上的製版設計.製成技術,專門承接國內外手套代工,另外手套,帽子,圍巾,毛毯批發。 如有代工或批發需要可打 ... 於 www.facebook.com -

#26.乳膠手套工廠批發 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到2588條乳膠手套工廠產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#27.白棉手套工廠的價格推薦- 2022年2月

白棉手套工廠價格推薦共59筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#28.東昇手套

主要販賣:PVC塑膠手套、NBR耐甲苯手套、NBR檢驗用手套、耐油手套、耐酸鹼手套、 ... 理念,製造、代理批發國內外各優質品牌手套、口罩,提供客戶品質優良、物美價廉. 於 www.tongshiung.com.tw -

#29.丁腈手套臺灣工廠 - Matteffer

士誠科技在泰國有丁腈手套生產工廠線Siriphan28 GLOVES 品牌,專門生產丁腈手套,乳膠手套,臺灣工廠生產醫療用平面口罩,3D ... 產品訂購批發,歡迎來電04-22461372. 於 www.mattleffler.me -

#30.手套&衛生用品

NBR,耐油手套,PVC,塑膠,透明,乳膠,檢診,醫療,衛生,橡膠,雙色手套,,家事, ... 皺紋膠,花紋,無塵,PU,手扒雞,餐飲手套,耐力手套,獵人,手霸,尼龍手套,帆布手套,袖套,工業, ... 於 www.wellbe.com.tw -

#31.一次性手套- 工廠、製造商 - 文筆天天網

本公司是一間專業批發勞保用品的公司,品種齊全。我們一貫堅持以質量為本,以服務為根本,以誠實為原則,以價格帶動發展的策... 主要產品:: 勞保、手套、口罩、勞動保護 ... 於 tw.ttnet.net -

#32.白手套公司 - Smitten

... 佾岳股份有限公司; 手套批發,零售,彰越手套工廠,全省免費送貨到府; NBR手套PVC手套TEL: 02. 拍賣界的“白手套”其實是拍賣師的一種最高榮譽。 於 www.smittenevents.me -

#33.三花天然乳膠手套 - 豪品國際實業股份有限公司

尺寸眾多,非正確單價,請來電04-8346280洽詢,請勿直接下單. 材質:天然乳膠. 包裝:1雙/包,12包/打. 保存期限:常溫下6年. 產品說明:. 1.質料柔軟耐用,彈性佳. 於 www.haw-ping.com.tw -

#34.康乃馨手套 - 萬福國際企業有限公司

... 清潔用品,清潔用品批發,推薦清潔用品,清潔劑,菜瓜布/毛巾/抹布,手套,衛生紙盒, ... 手套,衛生紙盒,衛生紙/柔拭紙巾,洗碗精,除油劑,漂白水,洗碗精,除油劑,漂白水。 於 www.onefu.com.tw -

#35.手套批發商 - 靠北上班族

棉紗,棉紗手套,特多龍手套,純棉手套,工作手套,手套批發,手套工廠,袖套,口罩, ... ,歷史沿革合同手套企業有限公司成立於1982年, 製造、代理批發國內外各大品牌手套、 ... 於 ofdays.com -

#36.專業手套- 三禾膠業有限公司 - hocom.tw

3M各類專業地墊、LG舒適毯、南亞桌墊、四維地球膠帶、卡好家用手套、食品級矽板膠管、橡膠板管、人工草皮、防撞隔音材料等. ... 紫色丁晴耐油手套批發零售 ... 於 hocom.tw -

#37.布手套批發 - 台灣公司行號

材質:棉紗手套規格:16、20、24兩顏色:紅、藍縫口包裝:12雙/打特性:防寒防刺防滑防... 棉紗,棉紗手套,特多龍手套,純棉手套,工作手套,手套批發,手套工廠,袖套,口罩, ... 於 zhaotwcom.com -

#38.台灣MIT口罩/手套零售批發- 商店

台灣MIT口罩/手套零售批發. 商店. 今天營業到下午6:30. 與我們聯絡立即致電查詢路線WhatsApp傳送訊息給我們取得報價訂位預約下單查看菜單. 網站的標題圖片 ... 於 mit-hygiene-articles-wholesaler.business.site -

#39.合同手套企業

歷史沿革 合同手套企業有限公司成立於1982年, 製造、代理批發國內外各大品牌手套、口罩…歷經30年成長本著多年服務熱枕,全力提供客戶多樣式品質優良、物美價廉產品, ... 於 www.hertun.com.tw -

#40.屴新有限公司-手套批發,口罩批發

通用電池批發綜合商品批發. ... PVC檢驗手套9. 尺寸:S.M.L.XL 包裝:100支/盒. 詳細內容 · 加入詢價單. NBR手套9. 規格:S.M.L.XL. 包裝:100支/盒顏色:白.藍.紫. 於 xn--uhtu8s.tw -

#41.福龍企業社 - 建築世界

福龍企業社,手套批發,棉紗手套,帆布手套,獅子牌防滑手套,電子手套,pu手套,橡膠手套,無塵鞋套,不織布鞋套,拋棄式鞋套. ... 工廠地址: 桃園縣龍潭鄉福龍路二段500號. 於 www.arch-world.com.tw -

#42.防滑手套- 台灣工廠| 批發、採購

防滑手套. 首頁 · 產品分類 · 防滑手套-袖套 · 防滑手套. 保護網套-螺絲、零件、五金. 廚房濾水網. 香皂袋. 起泡網. 水果網袋. 沐浴球沐浴手套沐浴巾 ... 於 www.minimaxcorp.com.tw -

#43.手套工廠(20) - 永傑針織社

回首頁 >; 產品介紹 >; 手套工廠(20). 手套工廠(20). 手套工廠(20) 點擊圖片放大. 商品名稱: 手套工廠(20). 更多商品. 手套工廠(21). 手套批發工廠(1). 手套批發工廠(2) ... 於 www.048227619.com.tw -

#45.PVC無粉手套批發- 飛比價格- 2022年2月PTT與DCARD推薦網 ...

PVC無粉手套批發PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手PVC無粉手套批發 ... 工廠批發手套pvc 無粉一次性手套拋棄式手套防疫手套pvc手套無粉透明手檢診聖誕節 ... 於 feebee.com.tw -

#46.棉紗手套

本公司專營各種針織手套、工作手套,如棉紗手套、尼龍手套、花龍手套、工作用禦寒手套、白龍手套、電子手套、沾膠手套、點膠手套、洗澡手套、活性碳口罩、膠帶、PE伸縮 ... 於 www.chiaohsin.com.tw -

#47.NBR 一次性丁晴手套 - 洛恩科技有限公司

NBR 一次性丁晴手套,有效隔離汙染源,給您雙手健康呵護▸ 優質足量的Nitrile材料▸ 超耐磨微麻面設計▸ 超強彈性抗穿刺. 於 www.rone.com.tw -

#48.產品介紹 - 捷電企業有限公司

捷電企業有限公司位於彰化縣社頭鄉,專門生產各式帽子、護腕、手套、台灣製襪子、TPU塑膠材質專業製造成型,為專業襪子生產工廠;歡迎批發訂購。 於 www.jiedian.com.tw -

#49.劳保手套代理招商批发_一次性PE手套_一次性医用口罩,橡胶 ...

AMMEX是一家创始于1988年的美资跨国企业,全球健康安全和防护用品的一流供应商,提供一次性橡胶手套,实验手套,食品级手套,医用乳胶手套作为一次性PE手套批发的厂家 ... 於 www.ammex.com.cn -

#50.手套工廠/手套供應商的手套批發 - 1111商搜網

手套工廠,手套批發,手套供應商包含俊克服飾開發有限公司,山林休閒有限公司,建興騎士用品店(中野安全帽精品店),九州企業集團_裕章公司,…等手套廠商與商品資訊都在1111商 ... 於 trade.1111.com.tw -

#51.橡膠手套工廠 - 雅瑪黃頁網

搜尋【橡膠手套工廠】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 手套批發,零售,彰越手套工廠,全省免費送貨到府-- 凝膠護套. 手套批發,零售,彰 ... 於 www.yamab2b.com -

#52.高級紅尼龍手套批發十針一打12雙小螞蟻牌工廠直銷工作手套 ...

zcc107手套批發工廠|個人賣場_PChome商店街. 於 seller.pcstore.com.tw -

#53.棉紗手套 - 溫晟塑膠工業股份有限公司

棉紗手套批發零售| 溫晟塑膠專營各式PE塑膠袋與各式工業包材包裝材料:PE膜, 氣泡袋, 氣泡布, 夾鏈袋, 封箱膠帶, 真空袋誠信正直、品質第一、顧客至上、永續... 於 www.wenchen.com.tw -

#54.台灣製!一打12雙46元20兩工廠直銷棉紗手套綿紗手套棉紗灰沾 ...

注意:超商一次最多可十打. 如需十打以上需分兩次下標唷!(以此類推). 不用再比價格了一律壓到底給您. #台灣工廠製. #品質. 歡迎公司行號批發業五金行大量批發長期合作. 於 tw.bid.yahoo.com -

#55.NBR手套工廠推薦Nitrile Gloves 紫色手套加厚手套

NBR手套廣招經銷合作。歡迎批發代理。 台灣手套供應商。擁有消費滿意度極高的品牌『Yashimo金牌』以及醫療級產品販售資格。主要供應食品耗材通路、食品工廠等。 於 www.chaseglow.com.tw -

#56.宿遷防靜電台墊_斯利達防靜電服務很周到

防靜電監控系統解決了工廠對防靜電的難題 ... 袋是什麼蘇州諾世德包裝有限公司成立於美麗的人間天堂-蘇州,是集鋁箔袋生產、定做、批發、訂購於一體的 ... 於 ppfocus.com -

#57.客製海棉加油手套、EVA海綿大手套|運動賽事演唱會 - 程時

超大海綿手套客製訂做,運動賽事、棒球加油手套、球賽加油手套批發 ... 演唱會、球賽、造勢晚會等活動必備海綿加油手套,訂做找程時,30年客製經驗,工廠直營. 於 www.jinbadge.com -

#58.手套- 五金用品 - 遠洲國際有限公司

台南在地公司採購批發好鄰居!工廠消耗材、生活五金、辦公用品一次購足. 於 www.forver.com.tw -

#59.關於佾岳

佾岳股份有限公司成立於中華民國八十三年元月,與印尼棉蘭省P.T.LATEXINDO手套工廠長期供應合作。受使用者的支持與肯定,產品廣泛使用於台灣醫療院所及各大牙科診所、 ... 於 www.iyueh.com.tw -

#60.手套批發,零售,彰越手套工廠,全省免費送貨到府-- PVC手套

彰越手套公司竭誠歡迎工商團體或個人,團購、選購、訂製、批發、零售、小額採購,敬請來電或傳真洽詢訂購→【滿額免費送貨到府】 ... 首頁 > PVC手套. 無粉耐油PVC手套. 於 www.cyg.com.tw -

#61.「棉紗手套工廠直營連絡電話」懶人包資訊整理(1)

彰化縣-和美鎮- 秉鴻手套電話:04-7565979. 棉紗... [連絡_詢價]獅子牌特殊防滑手套10/08 . ... MIT工廠直營纖維原料製造商. ,web66. 工廠直營批發零售. 免運說明請參考 ... 於 1applehealth.com -

#62.手套工廠批發 - Lefoud

知名高雄電子手套批發工廠推薦,志成行製作經驗豐富、銷售價格經濟實惠想要買高雄 ... 誌陞實業有限公司-掌上寶(工作手套,袖套,圍裙,清潔用品,口罩製造批發) 棉紗 ... 於 www.lefouduroi.me -

#63.找手套工廠批發相關社群貼文資訊

提供手套工廠批發相關文章,想要了解更多健身手套harbinger、健身手套adidas、健身手套蝦皮相關零售資訊或書籍,就來零售貼文懶人包. 於 retailtagtw.com -

#64.坊元實業-PE圍裙,輕便鞋套,拋棄式袖套,手扒雞手套,EVA環保雨衣

坊元實業(股)公司於1987年成立位在台灣新北市之總部,並在1993年前往越南設立工廠,銷售業務遍及全球。 主要發展的產品包括:自產LDPE、HDPE、CPE以及EVA薄膜,圍裙,手套, ... 於 www.fameyang.com -

#65.志成行-高雄電子手套批發工廠 - 做自己

手套工廠批發 ,你想知道的解答。志成行是優質的高雄電子手套工廠,自成立以來便能夠讓客戶順利購買到好用、實用的手套耗材;高雄電子手套批發銷售服務非常...| 做自己. 於 stylewikitw.com -

#66.館內預覽 - 手套工廠

(一)歷史篇: 民國50年代---. 台灣手套產業開始萌芽,初期以生產工業用之紡織手套及橡膠手套和針織類之防寒、裝飾手套以及針車縫製類的工作手套,保暖手套和滑雪手套為 ... 於 www.good-hand.com.tw -

#67.(手套工廠)棉紗手套,尼龍手套批發,手套客製 - 頂好手套廠

頂好手套廠專營棉紗手套生產,尼龍手套批發,手套客製,手套批發,電子手套等生產製造 ... 我們一個服務你的機會,我們專業生產各式工業用手套,來自於MIT的優質手套工廠。 於 www.cvs-gloves.com.tw -

#68.工作手套批發在拍賣的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

還有沾膠工作手套批發、工作棉手套、工作手套夾、工作止滑手套、3m工作手套。 ... 高級紅尼龍手套批發十針一打12雙小螞蟻牌工廠直銷工作手套棉紗手套綿紗手套. 於 biggo.com.tw -

#69.#手套工廠- 優惠推薦- 2022年2月| 蝦皮購物台灣

買#手套工廠立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... 工廠批發手套pvc 無粉一次性手套拋棄式手套防疫手套pvc手套無粉透明手檢診聖誕節 ... 於 shopee.tw -

#70.明昌興手套有限公司

明昌興手套有限公司,統編:27897444,地址:南投縣草屯鎮新庄里新庄一路72巷30號,設立日期:094年09月20日,營業項目:其他零售業,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業, ... 於 www.twincn.com