基金會工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱特・艾尼寫的 造反的細胞:生命最古老的叛變,癌症治療的最新演化出路 和劉千瑤的 祈盼人生是個圓:一位深情妻子的陪病日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站財團法人脊髓損傷社會福利基金會徵社工人員也說明:工作 內容. 1.執行基金會年度社工服務專案,包括:傷友醫療訪視、家庭及支持系統評估、傷友服務、資源轉介銜。 2. 聯勸案及公彩補助案等專案執行與行政 ...

這兩本書分別來自奇光出版 和集夢坊所出版 。

國立臺北教育大學 教育經營與管理學系文教法律碩士班 周志宏所指導 徐景平的 修復式正義運用於校園關係霸凌事件處理之研究 (2020),提出基金會工作關鍵因素是什麼,來自於修復式正義、關係霸凌、恢復性實踐、和解圈。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 陳昭如所指導 鍾予晴的 情慾或權力?——台灣性騷擾法的框架競逐(1945年至今) (2020),提出因為有 性騷擾、女性主義法學、構框理論、婦女運動、性別工作平等法、性別平等教育法、性騷擾防治法的重點而找出了 基金會工作的解答。

最後網站[ 工作打工記] 基金會短期正職| 公益團體值得職場新鮮人去上班嗎?則補充:如果你跟兔子一樣曾對公益團體感興趣並想要到裡面任職測試看看自己的[ 大愛 ] 有多廣, 那想必你一定也曾上網找過基金會相關的工作內容, 但相信經過一 ...

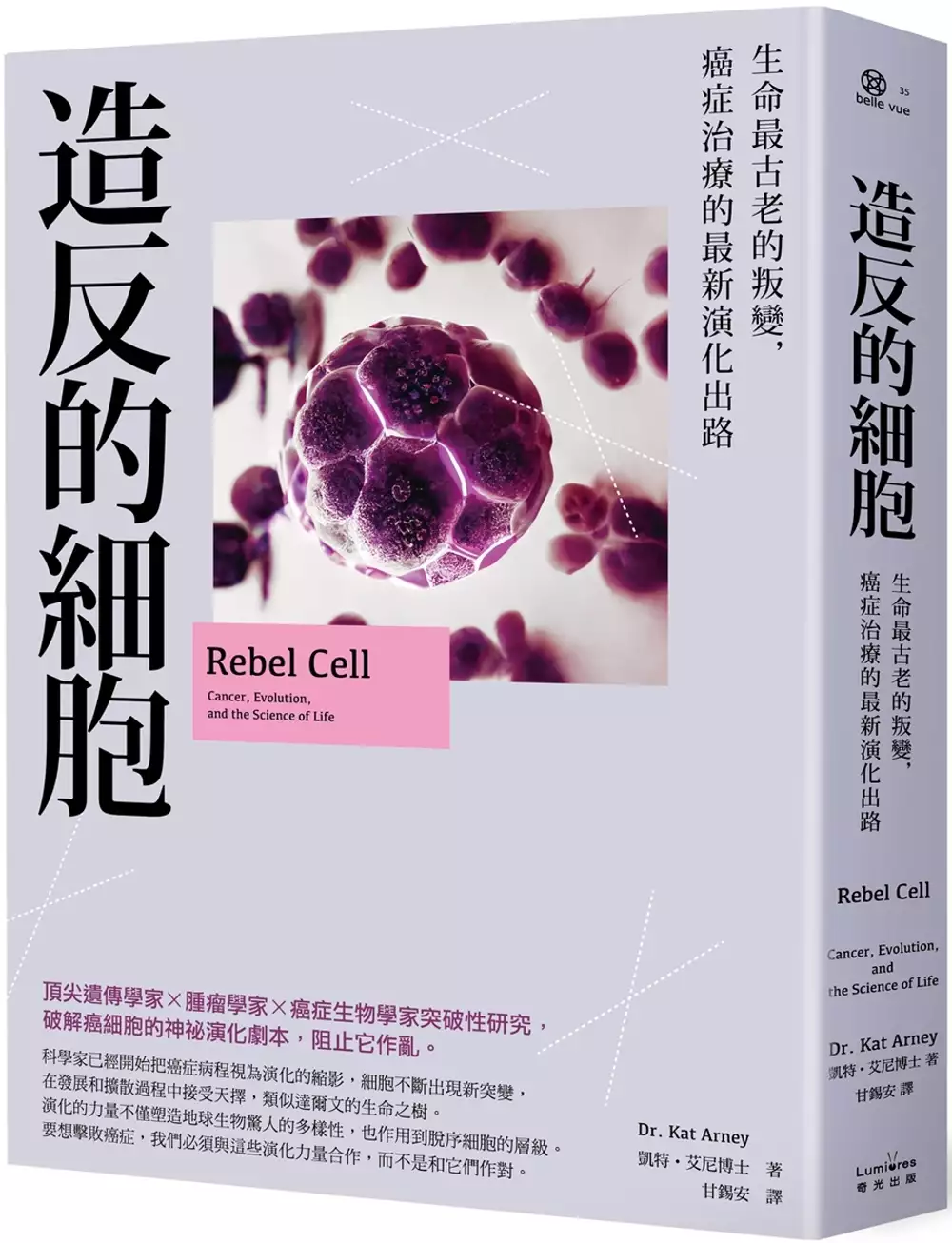

造反的細胞:生命最古老的叛變,癌症治療的最新演化出路

為了解決基金會工作 的問題,作者凱特・艾尼 這樣論述:

★《泰晤士報》2020年度最佳書籍★ ★2020年Foreword Indie Award健康類獲獎書籍★ 生動的癌症研究,內容扎實又深入淺出,腫瘤專家和癌症患者都該一讀! ──《泰晤士報》 頂尖遺傳學家╳腫瘤學家╳癌症生物學家突破性研究, 破解癌細胞的神祕演化劇本,阻止它作亂。 我們迫切需要新的思維來面對癌症的形成, 並且依據演化事實來預防和治療癌症。 ◆人類為什麼會罹患癌症?是因為現代飲食和不健康的習慣?環境中的化學物質?不良的基因遺傳?或者純粹只是運氣不佳?答案是都對也都不對。癌症是生命系統本身的缺陷,我們避免不了。 ◆揭露醫學最強敵手的諸多奧祕,深入最新

研究,探究這些細胞反賊如何在精密的人體社會中造反並掀起大亂。我們正開始破解癌細胞的神祕演化劇本,描繪出這些凶惡細胞生存、興盛或死亡的全貌,並運用這些知識預測及阻絕癌細胞的下一步行動。 ◆深度訪談世界知名科學家、癌症專家,包括在遺傳學、腫瘤學、癌症生物學研究上做出突破性研究成果的學者專家,如美國亞利桑那州立大學癌症與演化中心主任馬雷(Carlo Maley)、西班牙演化生物學研究所多細胞基因組實驗室主持人路易茲-特里羅(Iñaki Ruiz-Trillo)、英國劍橋維康桑格研究所主任遺傳學家史特拉頓(Mike Stratton)、美國麻省理工學院懷海德生物醫學研究所癌症研究先驅溫柏格(R

obert Weinberg)、英國薩里癌症研究所兒童白血病專家葛里夫斯(Mel Greaves)、英國皇家學會院士腫瘤學家史旺頓(Charles Swanton)、美國約翰霍普金斯大學醫學院泌尿學教授皮恩塔(Kenneth Pienta)等癌症研究者領導的頂尖實驗室的卓越研究成果,更為本書增添科學信實佐證。 ◆本書是生與死、希望與自滿、先天與後天的故事。探討對於癌症真實樣貌的新思考模式,以及它在人類生命中扮演的角色。最重要的是,它述說癌症從何而來、朝何處去,以及我們應該如何阻止它作亂。 「在這個新世界中,每種癌症在遺傳上都是獨一無二,藉由演化逃脫困境,舊有的藥物開發和臨床試驗

模型已經不再適用。它已經成為極度科層化的產業,使用的工具越來越精密,收穫卻越來越少。我們必須大幅進步,才能擊敗如此狡猾的對手。但我們終於開始破解癌症神祕的演化劇本,同時揭露這些脫序細胞生活環境中的生態。我們越來越有希望能運用這些知識預測及阻絕它的下一步,熟練地操縱演化過程本身,控制及塑造腫瘤旺盛的生長。」──本書作者 凱特・艾尼 科學家已經開始把癌症病程視為演化的縮影,細胞不斷出現新突變, 在發展和擴散過程中接受天擇,類似達爾文的生命之樹。 演化的力量不僅塑造地球生物驚人的多樣性,也作用到脫序細胞的層級。 要想擊敗癌症,我們必須與這些演化力量合作,而不是和它們作對。

癌症是生命系統本身的缺陷 癌症一直伴隨著我們。它殺死我們的原始人類祖先以及史前生物恐龍,腫瘤在寵物和野生動物中生長,即使微小果凍狀的水螅也會罹癌。許多人卻認為癌症是當代殺手,是現代生活方式引起的疾病。但事實並非如此。儘管在許多物種中可能很少見,但癌症是潛伏在幾乎所有生物體內的敵人。為什麼?因為癌症是生命系統的一種缺陷。人類罹患癌症是因為我們避免不了。 揭露造反細胞的演化祕密 當細胞反抗,擺脫分子束縛而失控增殖分裂時,癌症就開始了。這就是我們無法避免癌症的原因:因為驅動癌症的基因對生命本身至關重要。革命已經持續了數百萬年,但直到20世紀,醫生和科學家才在了解和治療癌症上取得重大

進展,正開始破解癌細胞的神祕演化劇本,描繪出這些凶惡細胞生存、興盛或死亡的全貌,並運用這些知識預測及阻絕癌細胞的下一步行動。 訪談頂尖科學家深入最新研究,解碼癌細胞並阻止它作亂 遺傳學家與獲獎科學作家艾尼一方面解說「我們對癌症所知的一切為什麼都不正確」,一方面以她最具代表性的風趣與明晰帶領讀者深入最新的研究工作,探究這些細胞反賊如何在精細嚴密的人體「社會」中造反並掀起大亂,以及在人類生命中扮演的角色,闡明癌症從何而來、朝何處去,以及我們應該如何阻止它作亂。 名家推薦 ◆《泰晤士報》 生動的癌症研究,闡明了癌症是我們為極其複雜的身體所付出的代價。 ◆丹尼爾‧戴

維斯(Daniel M. Davis)│《絕美靈藥》(The Beautiful Cure)作者 這本書中有滿滿的生物重要概念。每一章都有讓我大感驚奇之處。艾尼在知名癌症基金會工作多年,作品擁有深入又扎實的理解,是絕佳的引路人。 ◆查克‧韋納史密斯(Zach Weinersmith)│《拯救或毀滅世界的十種新創科技》作者 本書不只是癌症的歷史或科學發展,艾尼還提出探究癌症時的思考方式。 ◆史蒂芬‧麥甘(Stephen McGann)│《呼叫助產士》(Call the Midwife)編劇及演員 艾尼是適合所有讀者的科學作家,她是優秀又有才華的敘事大師。 ◆達

拉斯‧坎貝爾(Dallas Campbell)│科學傳播者與《Ad Astra》作者 本書通透清晰地再次呈現那個我們聞之色變的病症背後的故事。想深入了解這個對手,一定要讀這本書。它是科普寫作界破解迷思的經典之作。 ◆勞倫斯‧赫斯特(Laurence D. Hurst)│米爾納演化中心主任及遺傳學會理事長 世界上沒有神奇子彈和許多人大肆炒作的靈丹妙藥。要提高癌症患者的康復機率,需要革命性的全新思考方式。艾尼強而有力地指出,這個全新的思考方式會隨時間演變。全世界的腫瘤專家都應該一讀這本文字輕鬆、內容扎實又深入淺出的作品。這本書也有力地證明,生物學中任何事物都必須由演化角度思考才能理

解,癌症也不例外。 ◆馬克‧史蒂文森(Mark Stevenson)│未來學家,著有《重新啟動世界》(We Do Things Differently: The Outsiders Rebooting Our World) 凱特‧艾尼再推新作。她把複雜主題變得單純容易,把神祕難解變得容易理解,提出正確的問題,找出令人驚奇的答案,而且呈現方式既幽默又風趣。如果醫療從業人員能和凱特在這本令人手不釋卷的書中表現一樣,懂得如何與大眾以及彼此溝通,對抗癌症的戰爭將會比現在進展更大。

基金會工作進入發燒排行的影片

107.04.23-文化局質詢-

閩南及民俗文化科與文化基金會

荒謬ㄧ:

106年底審查107年文化局預算中沒有閩南及民俗文化科,107年4月文化局單位報告時竟然跑出一個閩南及民俗文化科,原來是將視覺藝術科廢掉改為閩南及民俗文化科。

荒謬二:

根據文化局的業務報告中閩南及民俗文化科承辦業務有四大類:桃園產業藝術節、桃園地景藝術節、桃園國際雕塑創作展及閩南文化推廣。前三大類與閩南文化無關,閩南科有8位公務人員,卻將唯一與閩南文化有關的閩南文化節1250萬、土地公文化節600萬及土地公文化館1700萬的閩南文化活動以委辦方式交由只有7位非國家考試通過的文化基金會工作人員執行。

荒謬三:

文化基金會97%的預算來自市政府,卻不用公開招考、不用簽到、不用打卡、不用接受議會備詢監督!7人承辦將近1億元政府預算,不用公開上網招標,是其他科室的公務員辦事不力嗎?還是這7人真是天賦異餅能力超強?

荒謬四:

應該擁有高度文化素養的文化基金會的執行長劉子琦,法律社會相關學系畢業,其在亞洲大學網站上公布的創作有三:

1. 文學:光平衡派系,民進黨執政無望

2. 文學:蔡英文的變與不變

3. 文學:怕被遺忘的政治鬥爭

一個掌管全桃園文化藝術的基金會執行長(董事長是鄭文燦),以其學歷與創作,擔任文化基金會的總舵手,難怪最近盛傳一句順口遛:「不到台灣、不知道文化大革命還在搞!」

文化基金會執行長、副執行長每月爽領10萬元以上的高薪,請問鄭市長用人標準何在?什麼是肥貓?這就是肥貓!

#大肥貓

#桃園文化基金會

#閩南及民俗文化科

修復式正義運用於校園關係霸凌事件處理之研究

為了解決基金會工作 的問題,作者徐景平 這樣論述:

本研究目的以「修復式正義」增訂於《教育基本法》,運用於校園生活圈容易隱而不見與區辨模糊的「關係霸凌」,在法規與政策實踐上執行有據;透過國外教育單位、學校在修復式正義執行上的相關說明、文獻分析的方式。本文分為六章,從緒論到介紹修復式正義的起緣與發展脈絡,校園的關係霸凌發生率和被輕忽,我國現況推展的探討與學校法規、組織、個案心理影響,以及最後的結論和建議。 研究動機為某大學宿舍發生的事件,數人對具性別氣質的男同學施以「關係霸凌」侵犯;在「關係霸凌」實證數據研究,雙方在事件中恥辱感的過程、情商技能的課程教學、全校的安全信任感建立,均可影響學童的學習參與和同儕情感關係;研究追溯了「毛利人」傳統

習俗的起緣與核心價值,亦概述了修復式正義概念 (RJ) 和實踐 (RP),由聯合國至歐盟 (CoE) 及各區域的推展於刑事司法和學校。 紐西蘭相關單位制訂的《PB4L指南手冊》作為我國推行參考,目的是修復事件後所造成創傷的「實踐程序」與事前干預,藉由「和解圈」會議模式提供參與人員;讓犯事者承認自己在這件事情上的錯誤,在勇於承擔上給予支持和尊重;受凌者表達傷害後的心境,接納道歉與補償的方式修復,並以健康的身心重新融入校園的生活學習圈和同儕社群。對《教育基本法》、《校園霸凌防制準則》、《刑事訴訟法》增訂第七編之三,與學校懲戒規範的條款應基於教育思維的模式,強調關係霸凌乃是人際情感關係的問題,以「

修復式正義」的運用平衡人與人之間的情感關係。 研究建議:一.教育層級,明確定義修復式正義的實踐以教育系統為政策,即主管權責和指南手冊,具體規定於《教育基本法》;二.修復式正義實踐的和解會議,應優先運用於霸凌類別的「關係霸凌」之處遇事件解決;三.組織的整併和師資的概念培訓運用,以免各司其職時削減了在實踐修復式正義的實質果效。

祈盼人生是個圓:一位深情妻子的陪病日記

為了解決基金會工作 的問題,作者劉千瑤 這樣論述:

一對尋常夫妻,因為一場意外,開展了不尋常的人生… 曾經見過他從昏迷到甦醒的親友、醫護人員,無不由心讚歎:「這是一個奇蹟!」 奇蹟的發生有很多因素,妻子不離不棄的陪伴與堅持,是最重要的推手! 過去或許永遠不會再回來,但是會以另一個形式繼續下去… 2006年8月21日,名作家呂理州在自家院子發生意外, 從高處墜落後腦撞到三角磚,造成顱內大量出血,立刻失去知覺, 經送醫院急救,昏迷指數只有3分… 在這一場生命的拔河中,妻子千瑤面臨重大的抉擇,被迫決定先生的生死! 她決定放手一搏,拔管前簽字拒絕氣切,不希望丈夫以植物人的方式,度過終身。

她得勝了,歷經42天的植物人狀態,理州在疼痛中甦醒過來,但一切的考驗才正要開始。 若說推動搖籃的手,是最偉大的手,那推動輪椅的手,則是最令人感恩的手。 千瑤深情的陪病日記,詳細記錄了理州出事、急救、昏迷、甦醒、復建的種種過程,而這些狀況都是植物人、腦傷、腦中風家屬有可能遇上的,面對這突如其來的心理衝擊,該如何勸導病人持續復建的堅持、毅力與智慧,對病患和家人來說,都是很好的參考與強心劑,因為事實證明:家人的愛心鼓勵、積極陪伴、溫柔堅持,讓理州展現了驚人的生命韌性,雖然肢體仍有障礙,還是努力克服生活上的不便。 這是一場生命的延長賽,而今已經延長了15年,仍在進行中… 人生的

驟變,正是生命中多種艱難的開始,這是超乎尋常的重擔。所幸,在經歷生命中最艱難的時刻,耶穌基督進入千瑤的生命中,成為掌管生命的主,曾經祈禱、盼望著人生的圓滿,而今日的一切超出她所求所想…

情慾或權力?——台灣性騷擾法的框架競逐(1945年至今)

為了解決基金會工作 的問題,作者鍾予晴 這樣論述:

本文探究台灣性騷擾法形成和實踐過程中,曾經形成了哪些關於性騷擾問題的認知框架,以及這些不同的認知框架連結到什麼法律觀點或主張。為了回答前述問題,本文使用歷史研究方法,爬梳報章雜誌、立法紀錄、法學文獻等資料,並運用構框理論來觀察戰後以來,法學者、婦女團體、立法者等人對於性騷擾問題的界定和法律主張,以分析這些不同框架的差異以及彼此間的競逐和影響。為了呈現不同框架的形成和發展,本文使用框架形成的時間點來區分章節,以呈現該時段的發展重點首先,在1945年至1981年之間,台灣的法律實踐和主流法學論述主要以「性道德框架」來看待性騷擾行為。性道德框架將性騷擾視為「因為情慾天性」而產生的偏差行為,並以「好

的性」和「不好的性」來劃定懲處的標準。然而,性道德框架隱含了性別不平等的思維,反映的也是漢人的道德觀點。在這樣的背景下,台灣女性面對性騷擾問題時,呈現出了兩種不同的回應:一、女性運用性道德框架來進行反抗;二、發展出女性主義觀點。接著,在1982年至1998年間,婦運提出了性騷擾概念,並開始構築「性別歧視框架」,而「性解放框架」則在1994年浮現。婦女新知於1982年提出性騷擾一詞以來,婦運發展出性別歧視框架,此框架將性騷擾理解為與「權力」有關的行為,並且認為性騷擾是一種性別不平等現象,造成對女性和其他性別弱勢者(同性戀者等)的歧視。婦女團體更針對工作場所、校園、醫療過程和消費場所中的性騷擾問題

提出法律主張。除了性別歧視框架的建立外,性解放框架則在1994年浮現,此框架認為性騷擾是情慾的劣質表現,是因為貧瘠單調的性文化所導致,因此主張培力女性並達到性解放,透過改造情慾文化來處理性騷擾問題。1999年之後,針對性騷擾議題的構框呈現了不同框架競逐的現象。1999至2005年這段期間,性騷擾相關立法審議的過程中,呈現出「性別平等框架」和「人身安全框架」競逐的情形。1999年起,立法院開始實質審議兩性工作平等法草案,教育部也開始研擬兩性平等教育法草案,同時,潘維剛立法委員則提出了性騷擾防治法草案,這份草案將性騷擾定性為「人身安全問題」而非「性別歧視問題」,擬以專法處理工作場所、學校和其他各類

場所中的性騷擾事件,「人身安全框架」正式形成。此後,在前述草案的立法審議過程當中,開始出現了「性別歧視框架」和「人身安全框架」的競逐情形,競逐的結果是,基於「性別歧視框架」而形成的《兩性工作平等法》、《性別平等教育法》性騷擾防治制度完成了立法程序,而「人身安全框架」則發展成妥協後的《性騷擾防治法》,僅適用於《兩性工作平等法》和《性別平等教育法》規定以外之性騷擾事件。在這段時期,性解放框架的法律觀點亦形成,他們主張僅針對「性要脅」和「性侵害」這類情形立法,法律規範的範圍不宜太廣。《兩性工作平等法》、《性別平等教育法》和《性騷擾防治法》三部法律陸續通過後,各種不同的框架仍在「法律適用」、「法律倡議

」等層面上有著不同的運作和發展。以人身安全框架為基礎的《性騷擾防治法》不僅有適用上的困難,強制觸摸罪的解釋適用更有著「性道德框架」的影子。性別歧視框架僅在司法判決中零星出現,尚未普遍運用在法律論證中,但以性別歧視框架為基礎的行動者則持續針對刑法妨害性自主罪章、《性別工作平等法》和《性別平等教育法》提出批評和修法主張。性解放論者則發展出「性騷擾法是性管制」的論述,批判性騷擾相關立法導致了「忌性」的氛圍,強化了國家的「保護主義」。透過構框理論分析出不同的框架後,本文分析各類框架的核心論點與差異,並以女性主義法學和實質平等觀點提出反省,期能思考性騷擾法的現狀與改革願景。

想知道基金會工作更多一定要看下面主題

基金會工作的網路口碑排行榜

-

#1.加入联合国儿童基金会

同年,我们开展了第一个为儿童提供紧急援助的项目。 目前,设在北京的联合国儿童基金会驻华办事处约有100名工作人员,在儿童保护、儿童卫生保健与 ... 於 www.unicef.cn -

#2.工作報告暨財務報表 - 財團法人黃烈火社會福利基金會

工作 報告暨財務報表, 最新消息, 財務報告 / By Shihan. 黃烈火基金會109年工作暨財務報表資料如下: 資產負債表收支餘絀表淨值變動表現金流量表功能別費用表工… 於 www.hlh.org.tw -

#3.財團法人脊髓損傷社會福利基金會徵社工人員

工作 內容. 1.執行基金會年度社工服務專案,包括:傷友醫療訪視、家庭及支持系統評估、傷友服務、資源轉介銜。 2. 聯勸案及公彩補助案等專案執行與行政 ... 於 sociwork.thu.edu.tw -

#4.[ 工作打工記] 基金會短期正職| 公益團體值得職場新鮮人去上班嗎?

如果你跟兔子一樣曾對公益團體感興趣並想要到裡面任職測試看看自己的[ 大愛 ] 有多廣, 那想必你一定也曾上網找過基金會相關的工作內容, 但相信經過一 ... 於 www.blink.com.tw -

#5.公告:平安基金會2021年工作計畫及經費預算

公告:平安基金會2021年工作計畫及經費預算. 依據財團法人法第25條第3項第1款. 「本法人應於規定期限內,對外公開經主管機關備查之資料。」 於 www.peacefoundation.org.tw -

#6.[心得] 基金會工作一年半心得- 看板Salary - 批踢踢實業坊

回台後花了三周的時間找到這家基金會,“外面的人想進來,裡面的人想出去”是工作一年半後最大的心得;雖如此我還是非常肯定我們基金會所作的大部分計畫 ... 於 www.ptt.cc -

#7.家扶基金會是屬於下列何種取向的團體?(A)工作取向(B)服務 ...

錢昱辰 國三上(2011/01/14) [團體取向] 取向功能舉例工作取向(目的取向) 因工作上的需要,或是想要達成某種目標,以工作或任務的完成為主1.消費者文教基金會:保護消費 ... 於 yamol.tw -

#8.人本徵才

加入我們的行列一起為教育打拼人本教育基金會在民間致力教育改革工作已長達三十年。透過創辦森林小學、森林育[…] 於 hef.org.tw -

#9.臺中市社會福利基金會運作工作手冊

為提升本市社會福利慈善事業基金會運作品質,及因應法規變遷及社會福利多元需求趨勢,並配合財團法人法實施修正本市社會福利基金會之工作手冊,透過工作 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#10.工作機會 - 佛陀教育基金會

誠徵工作人員. ☆攝影剪輯後製正職人員. ☆華藏教學園區園區工作人員. ☆法寶流通股工作人員(五股書庫). 回頁首△. Webmaster ®2000 ~ 2021 財團法人佛陀教育基金會 於 www.budaedu.org -

#11.【徵才訊息】財團法人厚生基金會招募社會工作員1名

各位同學們好: 以下轉知有關財團法人厚生基金會欲招募社會工作員1名,歡迎對本項職缺有興趣之同學踴躍投遞履歷。 一、學歷大學以上,科系不均, ... 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#12.徵才公佈欄 - 臺灣社會工作專業人員協會

財團法人伊甸社會福利基金會 ... 本會提供免費平台給社工尋求工作機會,並無協助仲介,也不受理求職/徵才雙方的管理與媒合等行為,但保留刪除不適合職缺的權利與保留職 ... 於 www.tasw.org.tw -

#13.財團法人明怡基金會- 找工作 - CakeResume

[徵才職缺]心理成長評量專案研究專員/專案經理,人資專員,公益合作專員Grant Making Specialist,服務使用者回饋研究專員Beneficiary Feedback System Researcher ... 於 www.cakeresume.com -

#14.人才招募 - 台北市文化基金會

財團法人台北市文化基金會成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構。 ... 如對本會工作職缺有興趣,歡迎點選下列職缺投遞您的履歷及自傳。 於 www.tcf.taipei -

#15.2020.12.19 勵馨社福基金會工作坊- LIFE IN TAIWAN - 銘傳大學

首頁; 2020.12.19 勵馨社福基金會工作坊- LIFE IN TAIWAN: FROM ODDS TO GOLDS · 首頁; 2020.12.19 勵馨社福基金會工作坊- LIFE IN TAIWAN: FROM ODDS TO GOLDS ... 於 oiss.mcu.edu.tw -

#16.財團法人愛心第二春文教基金會|【工作職缺與徵才 ... - Yes123

社會福利機構。補救教學、生命教育、愛心圖書室、小珍珠助學計畫、內湖社區大學。台北市內湖區。更多財團法人愛心第二春文教基金會的職缺工作及相關福利介紹, ... 於 www.yes123.com.tw -

#17.最新職缺 - 財團法人法律扶助基金會

【公告】南投、雲林及花蓮分會之中午休息時間調整公告 【活動】本會舉辦「法律扶助基金會十七週年研討會-原住民族權利的憲法時刻與未竟之業」,歡迎報名參加。 於 www.laf.org.tw -

#18.SCP基金會工作人員等級介紹 - 每日頭條

若發生收容失效或敵對勢力攻擊基金會設施的情況,非戰鬥C級人員應馬上到安全的鎖定區域報到,若發生site級收容失效或其他災害事件,則應在site安全人員的 ... 於 kknews.cc -

#19.有人在財團法人基金會工作或面試過嗎? - Dcard

除了是公司的員工,還要身兼老闆創的基金會的助理,而且基金會只有我一個員工-.- 常常工作快忙死,還有基金會的事來煩你真的是爆炸到不行 . 於 www.dcard.tw -

#20.工作計劃及報告- 張榮發基金會文教部

工作 計劃及報告. 首頁 > 張榮發基金會文教部 > 工作計劃及報告. 工作計劃, 工作報告. 2021年工作計劃書 · 2020年工作報告 · 2020年工作計劃書 · 2019年工作報告. 於 www.cyff.org.tw -

#21.財團法人台北市樹仁社會福利基金會-工作報告

訊息列表. 發布日期, │, 標題. 2021-06-02, 台北市樹仁社會福利基金會-109工作報告. 2020-08-20, 台北市樹仁社會福利基金會-108工作報告. 2019-08-20, 台北市樹仁社會 ... 於 www.lovetree.org.tw -

#22.[心得] 某財團法人基金會工作三個月的心得 | 健康跟著走

向上基金會ptt - 為什麼要說”某基金會”呢?因為這裡需打卡的員工只有我一個人,所以我要是說出我是什麼基金會,那我就穿幫了. 於 info.todohealth.com -

#23.會務工作人員管理暨待遇支給原則-基金會規章

為提高財團法人私立學校興學基金會(以下簡稱本會)會務工作人員工作效率,積極推展本會會務及業務,依據本會組織及運作辦法、本會捐助章程等有關規定,訂定本規則。 於 www.schoolfund.org.tw -

#24.財團法人董氏基金會

基金會 為國內最早推動菸害防制宣導的非營利組織,致力於國內菸害防制工作規劃、教育宣導,並促成相關政策法案制訂及監督執法。八十六年完成「菸害防制法」立法(歷經六 ... 於 www.jtf.org.tw -

#25.財團法人臺安基金會109年度工作計畫

擬議年度計劃及財務預算. 2.擬議計畫完成及決算報告. 3.主管機關彙報資料擬定及上傳全國財團法. 人社會福利基金會管理網站備查. 4.立案及變更事項辦理法人登記事宜. 於 twaf.eoffering.org.tw -

#26.財團法人聖島社會福利慈善基金會-工作報告

111年度經費預算書, 2021/11/22, download. 111年度工作計畫書, 2021/11/22, download. 110年07-08月愛心發票募集成果, 2021/10/28, download. 110年第3季營運報告 ... 於 www.saint-island-charity.org -

#27.居家服務是份好工作,工時彈性薪資合理還能做功德 - 彭婉如 ...

然而彭婉如基金會今年在台北地區的463名居家陪伴員當中,就有60%年資超過五年,其中10%年資更超過十年;而今年的天使獎得主中亦有兩人同時獲頒服務十年獎。 於 www.pwr.org.tw -

#28.年度工作成果 - 婦女新知基金會

婦女新知基金會2019年度工作成果婦女新知基金會2018年度工作成果、2019年感恩茶會—性別平權不能沒有妳和你工作報告婦女新知基金會2017年度工作成果婦女新知基金會2016 ... 於 www.awakening.org.tw -

#29.工作團隊 - 財團法人彰化縣私立青山社會福利慈善事業基金會 ...

青山社會福利慈善事業基金會工作團隊. 職稱, 組織角色, 計畫角色. 董事會, 訂定與變更章程、議決年度工作計畫、報告及預算、決算, 議決計畫執行. 於 www.chingshan.org.tw -

#30.財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例-全國法規資料庫

有下列情事之一者,不得充任董事、監察人;其已充任者,當然解任:. 一、政黨黨務工作人員。 二、受破產宣告或依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序, ... 於 law.moj.gov.tw -

#31.伊甸基金會~招募世界工作組織(WI)研討會志工 - 善。公益

2011年6月16日至6月22日,伊甸基金會將邀請國內外超過200名NGO代表,其中約有1/3的與會者為身心障礙人士,於台北舉行2012國際工作組織年度研討會議暨 ... 於 lovely5200.pixnet.net -

#32.本基金會110年度工作計畫暨預算書公告

本基金會110年度工作計畫暨預算書公告. 基金會消息. 2021-03-08. 回到列表頁. 聯絡人:. 顏小姐秘書. 電話:. 0932-122-206. Email:. [email protected]. 於 hsu-tsang-houei.org -

#33.家扶基金會人才招募

因應民國106年社工師考試資格新制實施,本會社工人員應徵資格亦隨之調整,請務必 ... 後,會寄發通知信給您,請留意信件訊息;或您可於報名 3 個工作天後,登入本會 ... 於 hr.ccf.org.tw -

#34.財團法人中華電信基金會109 年工作計畫書

中華電信基金會成立宗旨為『改善城鄉、族群、貧富,在教育及傳播間之 ... 行的工作以在地文化為主軸,以社區參與為服務起點,期能為台灣社區的發展貢. 獻一份心力。 於 www.chtf.org.tw -

#35.陽光織愛工作隊::財團法人陽光社會福利基金會

關於陽光織愛工作隊. 在陽光,有人因燒傷外表受損,也有人因疾病初癒動作不靈活,但是面對生活的挑戰,我們相信,受傷的生命可以走出幽谷,再次如鷹展翅翱翔。 於 www.sunshine.org.tw -

#36.臺北市財團法人社會福利慈善基金會工作手冊(100年版)

書名:臺北市財團法人社會福利慈善基金會工作手冊(100年版),語言:中文,ISBN:9789860315080,頁數:135,出版社:臺北市政府社會局,作者:臺北市政府社會局, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#37.人才招募::認識天使心

4.定期與各服務處主管共同檢核專業社工工作進度與成效。 ... 五、工作條件及限制. 1. 認同基金會願景使命,對服務身心障礙家庭有熱誠。 2. 具有5年以上主管職經驗。 3. 積極 ... 於 www.ah-h.org -

#38.南部工作機會- 協會 基金會 - 1111人力銀行

所有優質職缺,包含協會╱基金會的工作機會,都在1111南台灣. 於 www.1111job.com.tw -

#39.「學長學姊-NGO工作大小事專訪人本基金會林彤」 - 國立中山 ...

二十二歲的林彤,中山大學社會系甫畢業,旋即進入財團法人人本教育文教基金會南部聯合辦公室任職。在基金會裡,林彤主要負責申訴業務,今早才剛協助開完記者會的她, ... 於 rpa27.nsysu.edu.tw -

#40.年度工作計畫格式、範例及填報應注意事項

新北市教育基金會年度工作報告線上審核平臺. 於 lll.ntpc.edu.tw -

#41.基金會財務及捐贈報告::認識仁愛

新竹市仁愛社會福利基金會年度經費圖表. ... 註:本基金會由許麗玉會計師查核簽證財務報表. 110年仁愛基金會工作計畫及預算 · 110年1~10月晨曦發展中心捐款名單清冊 於 www.charity.org.tw -

#42.[心得] 基金會/非營利組織面試分享| Salary 看板| MyPTT 網頁版

大家好,待業快一年,最近終於找到理想的工作在版上得到許多前輩的幫助,也希望這些心得能幫到一些求職者。 魯妹是北部私大社會學相關科系出身, 4年的工作經驗中,有3 ... 於 myptt.cc -

#43.工作計畫書 - 關懷台灣文教基金會

「關懷台灣文教基金會」18歲了,感恩、珍惜您的信賴與托付,現在繼續投入鼓舞偏鄉老師、翻轉孩子的工作,成為改變孩子未來的關鍵力量。我們是純淨的公益團體, ... 於 www.caringfortaiwan.org.tw -

#44.徵才訊息 - 民間司法改革基金會

展望2019年,我們將進行眾多個案與法案工作,持續監督政府落實司法改革政策,我們需要熱情又有毅力的夥伴,一起發想多元創意的改革策略! 於 www.jrf.org.tw -

#45.年度工作計畫- 趙自齊教育基金會 - Google Sites

趙自齊教育基金會. 基金會簡介. 創立及沿革 · 宗旨 · 遠景. 年度工作計畫. 教育事務財團法人經常性業務. 最新消息. 最新消息. 獎學金獎助辦法. 獎學金辦法. 線上申請 ... 於 sites.google.com -

#46.認識兒燙-工作報告 - 中華民國兒童燙傷基金會

財團法人中華民國兒童燙傷基金會工作報告徵信公開。 於 www.cbf.org.tw -

#47.財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會> 工作計畫

工作 項目. 計畫內容. (須註明辦理地點及對象). 經費預算. 預定進度. 預期成果. 備註. 起. 訖. 兒童福利. 支出. 1.弱勢學童助學輔導與家庭支持服務. 於 www.mmm-999.org.tw -

#48.龍應台文化基金會徵求志同道合的工作夥伴徵才

中國文化大學政治學系Department of Political Science, Chinese Culture University. 於 politics.pccu.edu.tw -

#49.國防工業發展基金會工作人員招考簡章

國防工業發展基金會工作人員招考簡章. 國防工業發展基金會工作人員招考簡章. 國防工業發展基金會評鑑中心人員招考簡章.docx · 履歷報名表.docx. 於 www.ndidf.org.tw -

#50.在台灣的基金會工作 - Careerjet

在台灣的基金會工作 · 慈善基金會會計行政專員(契約) · 【轉知】財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會人員招募資訊 · 陸府生活美學教育基金會-展覽策劃 · 【基金會】專案人員 ... 於 www.careerjet.tw -

#51.伊甸社會福利基金會-人才招募

為培育更多人才投入社會福利相關工作,學習更多實務工作經驗,誠摯邀請有志青年加入伊甸實習生! 110學年下學期伊甸實習生名額一覽表. 捐款資訊. 於 www.eden.org.tw -

#52.財團法人歸宗福利慈善教育基金會 - 518熊班

... 成長、社會公益、生涯規劃等服務及教育課程,使其能提升生活品質、進而能使生命意義進化。,更多財團法人歸宗福利慈善教育基金會工作機會、優質職缺快上518熊班。 於 www.518.com.tw -

#53.公開資訊» 工作計畫 - 財團法人桃園市原住民族發展基金會

110年財團法人桃園市原住民族發展基金會營運計畫 · 109年財團法人桃園市原住民族發展基金會工作報告書 · 109年財團法人桃園市原住民族發展基金會營運計劃 ... 於 www.tyipdf.com.tw -

#54.工作人格內容 - 財團法人友好公益基金會

財團法人友好公益基金會. ... 瀏覽位置:首頁 > 工作人格內容 ... 照片說明文字. * 工作人格. 培養服務對象學習工作習慣、工作安全,建立正確工作態度。 於 www.goodwill-taipei.org.tw -

#55.藝文求才| 國家文化藝術基金會

財團法人國家文化藝術基金會(簡稱國藝會)1996年1月正式成立,以營造有利文化藝術工作之展演環境、獎勵文化藝術事業、提升藝文水準為機構服務宗旨。〈國家文化藝術 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#56.人才招募 - 財團法人勵馨社會福利事業基金會

勵馨基金會誠徵工作夥伴. 勵馨致力關懷兒童、青少年及婦女等相關議題,也積極推動政策立法與公眾教育,期待創造一個對婦女及兒童友善的環境。誠心邀請您一起加入希望之 ... 於 www.goh.org.tw -

#57.我们的工作| 联合国儿童基金会 - UNICEF

联合国儿童基金会在190多个国家和地区开展工作,以拯救儿童的生命,捍卫他们的权利,帮助他们实现自己的潜能。我们永不止步。 儿童保护与接纳. 於 www.unicef.org -

#58.找工作-- 公司介紹 - 台灣就業通

收藏 摘要 摘要 職缺更新日期 學歷 工作地區 我要應徵 收藏☆ 摘要 2021/11/15 專科 台北市不限 未提供線上應徵 收藏☆ 摘要 2021/11/15 大學 台北市中正區 未提供線上應徵 收藏☆ 摘要 2021/11/15 大學 新北市不限 未提供線上應徵 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#59.財團法人伊甸社會福利基金會 - 1111人力銀行

*本會榮獲「100年度創造就業貢獻獎」~ 伊甸透過職業訓練、就業媒合、職場陪伴、庇護服務等形式,與不同特質、不同需求的身心障礙朋友共同創造工作價值。伊甸亦為唯一獲獎的 ... 於 www.1111.com.tw -

#60.年度工作計畫 - 財團法人漢慈公益基金會

財團法人漢慈公益基金會. 選單 ... 【109年工作報告暨財務運用】 · 年度工作計畫 · 「110年度工作計畫」 · 年度工作計畫 · 109年工作計畫. 搜尋關鍵字: 近期文章. 於 www.hfoundation.org.tw -

#61.工作報告- 財團法人鄭德齡醫學發展基金會

107年工作報告. (515.36KB).pdf pdf. 108年度工作報告20200519. (110.04KB).pdf pdf. 109年度業務執行報告書. (302.29KB).pdf pdf ... 於 org.vghks.gov.tw -

#62.年度工作報告書 - 財團法人聯合醫學基金會

109年度工作報告書(pdf) · 109年度附註與期後事項之揭露表(pdf) · 108年度工作報告書(pdf) · 108年度函報資料摘要表(pdf) · 107年度工作報告書(pdf). 於 www.unitedtw.org.tw -

#63.基金會-社會福利財團法人工作手冊

基金會 辦理各項變更及應備文件. pdf(104.51 KB). 臺北市財團法人管理規則附表(工作計畫書、預算書、工作報告). pdf(129.48 KB). 臺北市財團法人會計處理及財務報告編製 ... 於 dosw.gov.taipei -

#64.本會人才招募:: 證券暨期貨市場發展基金會

資本市場人才培育搖籃,資格測驗與專業認證,推動公司治理,各項教育宣導及資本市場國際化。 於 www.sfi.org.tw -

#65.團財團法人高等教育評鑑中心基金會專案助理 - 職場透明化運動

工作 地區:臺北市。最高學歷:碩士。每週工時:40 小時。工作內容:基金會就是一間專門處理高等教育評鑑的基金會,也就是很常在各大學看到的恭賀海報 ... 於 www.goodjob.life -

#66.基金會工作

匯集力量,從事義診的工作。 ... 山區部落,也都有我們的足跡。84年有了健保之後,多數病人有了醫療的保險,我們便到處推動防癌的觀念,持續地帶動了基金會的活力。 於 www.femalecancer.org.tw -

#67.國合會工作內容有哪些? - 財團法人國際合作發展基金會

國合會工作內容有哪些? 本會結合主要國際援助議題,以「農業」、「公共衛生」、「教育」、「資通訊」以及「環境保護」五大業務優先領域;以技術合作、人道援助、投資 ... 於 www.icdf.org.tw -

#68.課程中心 - 旭立文教基金會

刀要磨才會利、技巧要練習才會熟練!本工作坊將透過短講及雕塑、體驗及討論,引導有薩提爾基礎概念的夥伴,練習運用自我的內在資源,輕敲和... ... 2021年5月台灣疫情爆發; 於 www.shiuhli.org.tw -

#69.心路職缺::關於心路 - 財團法人心路社會福利基金會

結合社工、復健、特教等專業提供服務給心智障礙者及其家庭。 2. 早期療育服務.成人就業服務.居住服務.外展服務.專業支援團隊。 關於在心路的工作,您可以參考這篇文章: ... 於 www.syinlu.org.tw -

#70.瑪利媽媽清潔高手工作隊

瑪利亞基金會為協助身心障礙者尋找到安身立命的避風港,多年來致力身障者庇護就業 ... 瑪利亞基金會的「瑪利媽媽清潔高手工作隊」於98年台中市政府勞工處正式成立案 ... 於 www.maria.org.tw -

#71.「基金會」找工作職缺-2021年12月|104人力銀行

2021年12月4日-4143 個工作機會|基金會計【合作金庫證券投資信託股份有限公司】、專案人員-基金會【上揚國際實業股份有限公司】、善水基金會專員【東方帝國開發事業 ... 於 www.104.com.tw -

#72.財團法人伊甸社會福利基金會 - 比薪水

工作 內容分享. 協助該服務發展處的處... 建議與資訊. 首先伊甸社福會是基督... 公司制度完善 有教育訓練 三節獎金 年終獎金 員工聚餐/旅遊 無明確升遷管道 薪資成長 ... 於 salary.tw -

#73.年度工作計劃 - 雍展慈善基金會

財團法人台北市雍展社會福利慈善基金會. 於 www.yongzhan.org.tw -

#74.課程、講座、工作坊 - 財團法人新時代賽斯教育基金會

【線上工作坊】神奇之道先修班(雙北、台南複訓班). 課程時間. 2022-01-08 ~ 2022-03-27. 報名時間. 2021-11-29 ~ 2022-01-06. 講師. 劉冠林心理師. 主辦單位. 台南分會. 於 www.seth.org.tw -

#75.【轉知】國際合作發展基金會110年度「海外服務工作團」第二 ...

【轉知】國際合作發展基金會110年度「海外服務工作團」第二梯次長期志工暨專案志工招募. 財團法人國際合作發展基金會(國合會) 海外服務工作團自民國85年開辦,派遣符合 ... 於 www.oia.nchu.edu.tw -

#76.業務工作手冊- 社福基金會 - 高雄市政府社會局

財團法人高雄市社會福利基金會業務工作手冊-上傳官網10909, 下載檔案 DOC · 下載檔案 ODT · 回上頁. · 本局簡介 .局長簡介 .組織編制 .各單位業務職掌與聯絡資訊. 於 socbu.kcg.gov.tw -

#77.主婦聯盟環境保護基金會誠徵工作夥伴

主婦聯盟環境保護基金會誠徵工作夥伴】 職務名稱:秘書工作地點:台北總會秘書處(台北市汀州路三段160巷4號5樓之1) 工作內容:環境議題倡議、專案 ... 於 e-info.org.tw -

#78.基金會職缺,徵才2021年11月 - Indeed 台灣

具兒少相關工作經驗者佳。 3.具備汽機車駕照者佳。 月薪30,500~40,000元|博幼基金會人服組| TEL: 049-2915055#235 Email:[email protected] ... 於 tw.indeed.com -

#79.在公益基金会工作是什么样的体验? - 知乎

泻药!我觉得这个问题,我必须答一波! 1. 缘起. 在B乎、微博等社交平台上,我的认证领域是非盈利组织、职场、教育,因此会被官方定向推荐参与一些内容。 於 www.zhihu.com -

#80.財團法人頂新和德文教基金會108 年度工作報告

財團法人頂新和德文教基金會108 年度工作報告. 一、計畫依據:本會捐助章程第2 條. 二、計畫目標:依據法人設立之目的事業. 三、業務項目:依據事業目的範圍辦理業務 ... 於 hedefoundation.org.tw -

#81.財團法人國際發展合作基金會 「海外服務工作團」 海外志工暨 ...

任職機構名稱:: 國立政治大學; 工作性質:: 志工; 工作地點:: 薪資待遇:: 提供之支持:服務前教育訓練、國內體檢赴離任最直接航程經濟艙來回機票乙張、生活津貼海外 ... 於 cd.nccu.edu.tw -

#82.【徵才資訊】勵馨基金會誠徵工作夥伴

勵馨基金會誠徵工作夥伴,歡迎系友投遞職務,或邀請認同勵馨宗旨使命,並符合相關職能條件的親友加入勵韾喔! 勵馨致力關懷兒童、青少年及婦女等相關議題,也積極推動 ... 於 www.sw.ntpu.edu.tw -

#83.伊甸基金會徵才公告-長榮大學社會工作學系

長榮大學社會工作學系- QS世界大學星級評等- 四顆星殊榮 QS Stars ... 財團法人伊甸社會福利基金會雲嘉區-區長室專員-廖敏伶電子信箱: ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#84.財團法人厚生基金會徵才 - 實踐大學社會工作學系

財團法人厚生基金會徵才 ... 本會欲招募社會工作員1名,學歷大學以上,科系不均,若有非營利組織、政府部門之工作經歷,或具有社會工作師執照,優先錄取。 於 sw.usc.edu.tw -

#85.臺北市財團法人社會福利慈善基金會工作手冊 - GPI 政府出版品 ...

臺北市財團法人社會福利慈善基金會工作手冊. 統一編號GPN:1010005043; 出版日期:2011/12; 作/編/譯者:臺北市政府社會局; 語言:中文; 頁數:135; 裝訂:平裝. 於 gpi.culture.tw -

#86.崇美工作坊 - 美善基金會

美善基金會提供早療、智青工作坊、到宅沐浴、憨老家庭、社區長者及身障者體適能中心服務. 於 www.tobiastainan.org -

#87.工作計劃及報告 - 財團法人張榮發慈善基金會

張榮發慈善基金會-工作計劃及報告:工作計劃/工作報告. 於 www.cyff-charity.org.tw -

#88.臺灣民主基金會- 工作方向

財團法人臺灣民主基金會係由政府贊助設立,惟仍屬獨立運作的、超黨派的組織,依據章程,基金會得接受國內外民間捐款。基金會五分之一預算保留作為各主要政黨申請從事 ... 於 www.tfd.org.tw -

#89.專欄:離開機構的孩子,找不到好工作怎麼辦?博幼基金會的 ...

財團法人博幼社會福利基金會副執行長/私立靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系兼任講師。社福界的資深熟男,重度工作狂,喜歡自嘲有過動症,坐不住辦公桌,曾跟個案半夜待 ... 於 npost.tw -

#90.2021年度業務工作說明 - 感恩社會福利基金會

2021年度業務工作說明. 各位社福夥伴,大家好: 感恩基金會2021年合作意願預約時間自2月17日(三)00時至2月23日(二)24時止,各單位可依現有服務向本會申請(每單位限申請 ... 於 www.grateful.org.tw -

#91.工作方法 - 至善社會福利基金會

在社區中持續陪伴與支持 讓他們有自己的力量「若要真的幫助原住民,錢不用多,但是要長期的做。因為太多的外來團體一次帶來太多資源,破壞了部落原有的生活方式, ... 於 www.zhi-shan.org -

#92.工作報告 - 宏碁基金會

宏碁基金會110年工作計畫. 2021-02-25 · 第八屆第七次董事會報告. 2020-10-29 · 第八屆第六次董事會報告. 2020-05-28 · 第八屆第五次董事會報告. 2019-10-14. 於 www.acerfoundation.org.tw -

#93.社區工作

本會以協助改善教育環境、導正社會風氣、促進全人教育發展之研究、配合政府興辦社會教育 ... 財團法人利伯他茲教育基金會 ... 首頁 · 服務內容; 社區和家庭; 社區工作 ... 於 www.libertas.org.tw -

#94.轉知:財團法人104希望基金會「110年高中職學生職涯/生涯 ...

104工作世界陪學生認識各行各業,了解自己的天賦適合就讀什麼科系、從事什麼職業。平台除了有104人力銀行即時的職業資訊外,更有各行各業達人組成的職涯志 ... 於 www.ttsh.tp.edu.tw -

#95.財團法人中華民國會計研究發展基金會工作規則 - 金融監督管理 ...

沒有這個頁面的資訊。 於 www.fsc.gov.tw